アナパナ・サティと六官の防護:瞑想実践の科学3

これは本来、「瞑想実践の科学」シリーズの冒頭に置かれるべきものだが、今回は最初に一枚の画像を見て頂く。それは脳底を下からのぞき込む形で視認した脳幹部の画像だ。

Wikipediaより:脳底部から見た脳幹と脳神経分布

これはいわゆる「脳神経」について解説する画像で、1嗅神経、2視神経、3動眼神経、4滑車神経、5三叉神経、6外転神経、7顔面神経、8内耳神経、9舌咽神経、10 迷走神経、11 副神経、12 舌下神経、の12の抹消神経系が、脳幹部、すなわち延髄と橋と中脳の各所に起始する事を表している。

ここで、何故に「仏道修行のゼロポイント」を名乗るブログ上でこんな脳神経の構造について語られなければならないのか、と疑問に思う方は、ある意味、仏教とその瞑想修行について何一つ理解できていない、といっても過言ではない。

これは、大いに仏教と関わりを持った事柄なのだ。というよりもむしろ、仏教の、その教えと瞑想実践の核心について表す画像である、と言い切ってもいいだろう。

この脳神経について簡潔にまとめたWikipediaの一覧表に、若干手を加えたものを次に掲載する。

赤線で表した文字を見れば一目瞭然なのだが、この延髄から中脳部にかけての脳幹部に起始する脳神経の中に、仏教で言う4官、眼耳鼻舌によって感受される色声香味、すなわち視覚と聴覚と嗅覚と味覚の中枢が含まれている。

そしてオレンジ線で表したものは顔面や身体内蔵各部における触覚神経の中枢であり『身』の『触』に相当するものだ。上のリストに言及はないが、冒頭画像の下部中心に描かれる脊髄は全身の体性知覚(触覚)の中枢なので、『身』の『触』に関してもその全てが画像に含まれている。

そして同画像の脳神経系の背景となっている大脳こそが、前に指摘した通り『意』官であり心の座である、と言う事で、正にここに描かれた『場処』において、眼耳鼻舌身意における色声香味触法の感受というもの、その全てが現象している事になる。

それは、前回までの文脈になぞらえれば、正に『六つの煩悩の激流』であり『泥沼』であり、『マーラの領域』に他ならないだろう。

悪魔との対話・第Ⅳ編 第三章 第五節 「娘たち」の18(中村元訳)

身は軽やかで心がよく解脱し、迷いの生存をつくりだす事なく、しっかりと気を落ちつけていて、執着する事なく、真理を熟知して、思考する事なく瞑想し、怒りもせず、悪を思い出す事もなく、物憂い事もない。

このように身を処する事の多い修行僧は、この世で五つの激流を渡り、ここに第六の激流までも渡った。このように多く瞑想するならば、外界の欲望の思いが、その人を虜にする事がない。

同注

五つの激流 ― 眼・耳・鼻・舌・身という五つの門の煩悩の流れ。五官を通じて起こる煩悩の流れである。漢訳には「五欲」とある。その作用を激流に喩える。

第六の激流 ― 第六の器官、すなわちこころ(意)の門によって起こる煩悩を言う。

上の悪魔との対話をみれば、五官五欲の煩悩の流れと、それが集まる第六の意官における煩悩(六欲の煩悩渇愛)こそが修行僧が遠離すべき不浄な『マーラの領域』であり渡るべき(遠離し捨て去るべき)激流である事が良く分かる。

色かたちと、音声と、味と、香りと、触れられるものと、ひとえに思考の対象たるものと、・・これは世人をおびき寄せる恐ろしい餌である。

常人はそれにうっとりしてまともに受けている。

ブッダの弟子は、これを超越して気を付けていて、

悪魔の領域を超えて、太陽のように輝く。

(同「悪魔との対話」第Ⅳ編 第二章 第七節「認識の領域」P34,35より、中村元訳)

この悪魔の領域(煩悩の激流、脱出すべき泥沼)たる眼耳鼻舌身意と色声香味触法、それらの感受と認識プロセスから遠離し脱出する事こそが解脱であり、そのための『手だて』こそが仏教瞑想の本義である、という点は、既に言及している。

この文脈において重要な意味を持ってくるのが、『六官の防護』だ。

「さあ、比丘よ、感官の扉を守りなさい。眼で色かたちを見ても、耳で音声を聞いても、鼻で匂いを嗅いでも、舌で味を味わっても、身体で触覚の対象に触れても、精神で知覚の対象を知覚しても、大まかな特徴をとらえたり、詳細をとらえたりしないように。

何故ならは、感覚器官を防護せずに過ごしていると、欲や不快感といった悪しく良くないものに侵されるからである。

その予防に努めなさい。感覚器官を守りなさい。感覚器官で防ぎ止めなさい」

~以上、春秋社刊 原始仏典第7巻 中部125経 調御地経 P264~より抜粋・引用

この「感覚器官(六官)の防護」という概念は、長部、中部、相応部、増支部など経典の種別を問わずに、普遍的に繰り返し強調されるものであり、ある意味、仏道修行の核心に位置するものだと私は理解している。

そして、ブッダの瞑想法とは、その様な『六官の防護』を、瞑想実践の中で『体現』するものではないか、とも。

前に私は、「パーリ経典には、ブッダの瞑想行法の具体的なメソッドに言及するものが極めて少ないが、その数少ない例外として、多くの経典で普遍的に共有されている一節がある」として、以下を掲載した。

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

顔(ムカ)の周りに、気付き(サティ)を、とどめて

これこそが、パーリ経典中ほとんど唯一かつ普遍的に共有されている、アナパナ・サティに代表される仏教瞑想における気づきの具体的なメソッドに他ならない。

そしてこれも既に指摘した様に、この『顔の周り』こそが、六官(眼耳鼻舌身意)が集住する『在り処』である、と。だからこそ、六官の防護を実現する為に、顔の周りに気づきを留めるのだと。

これは九つの身体の門と、その警護、という譬えを考えれば理解し易い。

身体と言う城砦都市には九つの城門があり、人や物資が出入りしている。

眼窩が二つ、鼻孔が二つ、口腔がひとつ、耳孔が二つ、これらが顔(上部の車輪である頭蓋)に位置する七つの感官の門になる。

(この頭部の七つの穴に関しては、既にアタルヴァ・ヴェーダのプルシャ賛歌に言及がある)

そして下半身(下部の車輪である骨盤底部)には排泄孔(肛門)ひとつと生殖孔(男性の場合尿道)ひとつの計二つが数えられる。

これら身体の九つの門(Nava Dwara)という概念は、シヴェタシュヴァタラ・ウパニシャッドやバガヴァッド・ギータなどにも言及され、おそらくはブッダの時代以前から言い習わされている古代インド人の身体観であり、パーリ経典はそれを受けている。

神が問うて言った「四つの車輪あり、九つの門(穴)があり、汚穢に満ち、貪欲に結び付けられ、泥土から生じたもの(筆者注:人間の身体)である。

大いなる健き人よ。どうしたらそこから脱れ出る事ができるでしょうか?」

ここでは特に頭部顔面の感官の門について考えるが、門から危険な者・物が入らない様に警護する為にはその門衛は何処に立つべきだろうか?

当然守るべき門のすぐそばに常駐して、そこに出入りする人・物全てをワッチして気付いている必要があるだろう。

当然その守るべき門が身体の感官の門ならば、それが集住する頭部顔面においてワッチ(気づき)は常駐しなければならない。当たり前の話だ。

(そして、もし入って来るものが全て『悪しきもの』ならば、門扉を閉じて、全ての流通を堰き止めるだろう)

つまり、私の見立てでは、顔の周りに気づきを留めるというブッダの瞑想法「アナパナ・サティ」とは理念的にも実践的にも、六官の門の防護そのものである、という事になる。

一方、この六官というものは、いわゆる『一切法』『一切世界』という概念においても中核的な位置を占めている。

これは一般に三科と呼ばれる部派仏教の概念だが、この五蘊と十二処、十八界と言う『一切世界』がまるっと滅される(事によってその『世界』から解放される)事が、=ニッバーナ、つまり解脱だと言われている。

そして、この『滅』という言葉の原語はNirodhaであり、その原義は「堰き止める」事を意味する。まるで門衛が胡乱な輩を門口で堰き止める様に。

更に、ここで言う『十二処』だが、いわゆる十二縁起においても中核的なパートを占めている。

十二縁起は「無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死」の12個の支分によって構成されるが、ほぼ真ん中に位置する『六処』とは三科における十二処を六内外処、としてまとめたものだ。

つまり眼と色、耳と声、鼻と香、舌と味、身と触、意と法、という六つの組み合わせがそれぞれ出会い接触する六つの場処、という意味だろう。

この六内外処において、六官(眼耳鼻舌身意)が六境(色声香味触法)という『悪しきもの』から防護されれば、すなわち触はなくなり、受もなくなり、愛、取、有、生、老死も順次滅され、不死なる解脱が完成する。

「何故ならは、感覚器官を防護せずに過ごしていると、欲や不快感といった悪しく良くないものに侵されるからである。

その予防に努めなさい。感覚器官を守りなさい。感覚器官で防ぎ止めなさい」

~再掲、春秋社刊 原始仏典第7巻 中部125経 調御地経 P264~より抜粋・引用

これまでの文脈を踏まえた上で整理すると、

いわゆる『六官(六内外処)』とは、脱出すべき悪しきマーラの領域であり、六つの煩悩の激流が生起する場であり、だからこそそれら激流の原因から守られるべきものであり、その六官の防護の実践こそが、六官が集住する顔の周りに気づきを留める瞑想営為そのものであり、その瞑想によって防護された六官においては激流煩悩の侵入が堰き止められ(Nirodha)、その事によって意官という湖の水面が平らかに静まり(サマタ)、その静けさの中に没入して観ずる事によって一切世界の滅(Nirodha)が成し遂げられ、解脱が完成する、

という流れだ。

これら全ては、まさしく冒頭に掲載した図版に描かれた脳中枢において生起する。

先にオレンジ下線で示した体性感覚、三叉神経の「顔面、鼻、口、歯の知覚」と言うものは「顔の周りに気づきを留める」アナパナ・サティにおいて『気づき』の中枢そのものであるし、迷走神経の「頭部、頸部、胸部、腹部の内臓知覚」は、マハシ式などお腹の膨らみ縮みに気付くアナパナ・サティの中枢そのものであり、体内の呼吸の通り道(あるいはその機構)そのものでもある。

仏道修行において問題とされる煩悩も、問題の解決手段である瞑想実践も、そして瞑想実践を通じた問題の解決の成就も、全てこの脳中枢部の、ある種『機能』として現象するという事が理解できるだろうか。

(ちなみに、これは後日改めて取り上げる予定だが、この脳神経において格段に大きな存在感を放っている三叉神経(図中青色)は、ゴエンカジーが瞑想実践によって強度の偏頭痛から解放されたと言うエピソードと深い関わりを持っている)

そこで問題になるのが、その脳中枢神経における科学的な『瞑想行法の作用機序』だ。

上の脳底図ではそのほとんどがカットされているが、中脳部の嗅神経には鼻の嗅球から神経線維の束がつながっているのが明瞭に見てとれる。同じように眼球からも太い神経線維の束が、中脳部の視神経につながっている。

橋や延髄の聴覚神経や味覚神経にも、耳や舌から視認可能な神経線維の束が、それぞれの脳幹部に接続している事になる。

特に視神経や嗅神経の場合は、その神経線維の束が目視によっても明らかなほど顕著に弁別できる。

Med.Keioより:より写実的な脳幹部画像

この画像、上が顔面(前頭葉)で下が後頭部(小脳)を裏から眺めたものだが、前頭葉の裏にカタツムリの眼の様に伸びている二本の器官が視認できると思う。この先端の丸い部分が嗅球で、下に伸びるのが嗅神経だ。

嗅球というものは両鼻腔の上部にある嗅粘膜と接続しているので、鼻腔というものが前頭葉の直下にあるという事が良く分かる。

この事はひとつには呼吸との関わりにおいても極めて重要な意味を持っている。アナパナ・サティにおいて呼吸がおこなわれる時、その空気の流れは、前頭葉の直下を通り過ぎる、という事になるからだ。

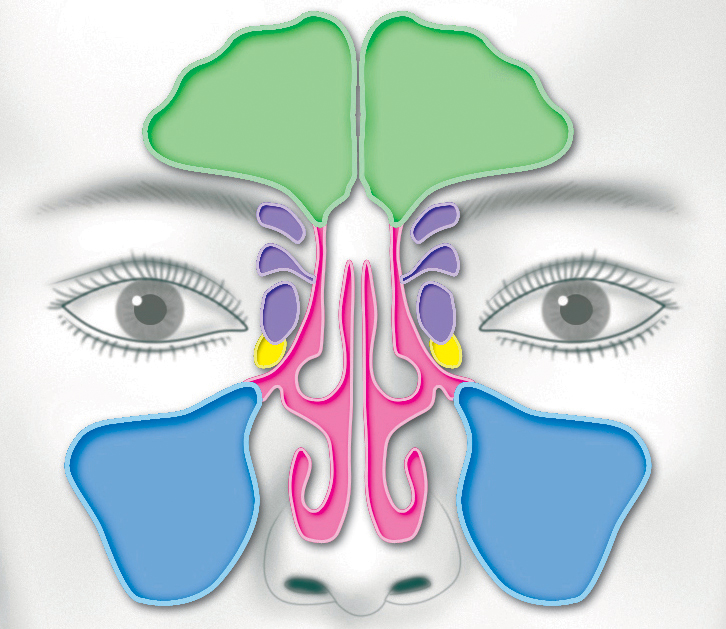

再掲:鼻腔内部の呼吸の通り道

上図を見ると良く分かるが、複雑なひだ構造を持つ鼻腔内部は脳前頭葉とはごく薄い骨によって隣り合っている。そして灰色に描かれた大脳前頭葉をなぞるようにして、鼻腔から空気が流入して咽喉部へと落ちていくことが見て取れる。

右端にある白い棒状のもの、これは下から脊髄、延髄(呼吸中枢)、少し膨らんだ所が橋で、その上が中脳になるが、この脳幹部は、文字通り大脳を下から支える幹のように、その下部中央やや後方に接続している。

こうやって見ると、吸息というものは、前頭葉の直下をなぞるように吸い込まれて、脳幹部にぶち当たって、延髄から脊髄に沿って肺に向かって垂直降下して行くことが良く分かるだろう。

もちろん呼吸の道である鼻腔や咽喉、気道などは筋肉組織や骨などによって前頭葉や脳幹・脊髄とは隔絶されてはいるのだが、しかしここに面白い事実がある。

画像中央の鼻腔の内部に、何枚ものヒダ状の構造が視認できると思うが、これは上甲介、中甲介、下甲介という整流板といわれるもので、機能としては、発声時の共鳴作用、吸気の加湿、加温等があげられる、という事だ(Wikipedia)。

この整流板、形態的にラジエーターのフィンを想起させないだろうか?

その他ネット上の情報を総合すると、どうやら整流版と呼ばれるこのフィンの最も重要な仕事は、吸い込まれた空気を加温・加湿して肺に送り込む事らしい。

外気温は一般的に体温より遥かに低い事が常態となっている。例えば東京なら、年平均気温は16度ほど、冬には零下を割ることも珍しくはない。

一方で、肺胞中のガス交換はおよそ37度(体温)前後の温度がないと十全に機能しないと言われている。

このある意味過酷な温度差を、整流板という名のフィン構造によって効率的に温めて克服する。なので鼻に吸い込まれる直前の気温がたとえ零度であっても、肺にその空気が届く頃にはおよそ体温ほどには温められている。

何とも巧妙な人体の不思議ではないだろうか。

しかしながら、何かが温められるという事は、どこかから熱が奪われている、ということの裏返しでもある。

寒い冬の日に、冷え切った両手をズボンのポケットに突っ込んで温める、というのは良く見る光景だが、その時、両手が温められるのと引き換えに、ポケット内部とそこに接触する太もも部の体温は確実に奪われている。

鼻腔から吸い込まれた空気は、肺に送られるまでに大いに温められている。という事は、大いに熱を奪われている、つまり “冷やされている” 部分があるという事だろう。

そう思っていろいろ調べると、この加熱/冷却フィンであるところの鼻腔内部には極めて密に動脈や静脈の毛細血管が分布している事が分かった。

そして、鼻腔内部を中心としたこれら血管群は、脳幹部から大脳中心部へとつながっている事が知られるのだ。これは鼻腔をはじめとした空気の通り道が脳中枢部と近接している事実とも符合するだろう。

この点は、コカインの常用者が鼻からコカイン粉末を吸入する事によって、ダイレクトに脳に作用させている、という事実を見ても納得できる。鼻腔内部の血流は、直で脳中枢につながっている。

そして、鼻腔から脳に送られる血流は、整流板ラジエーターによって冷やされている。つまり『鼻呼吸』のひとつ大きな働きとは、過熱しがちな脳中枢部を「冷却する」事にある、と。

現在知られている「ブッダの瞑想法」アナパナ・サティの代表的な気づきのポイントは、ゴエンカジーに代表されるような「鼻腔周辺」とマハシ式に代表される「お腹の膨らみ縮み」だ。

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

顔(ムカ)の周りに、気付き(サティ)を、とどめて

のMukhaを『口』と解釈し「口の周りに気づきを留める」と読んでそのメソッドを構築しているようだが、既に言及してきたように、ビルマにおける瞑想実践の歴史は思ったよりも浅く、近世になってようやく再興されたことが分かっている。

果たしてこの鼻腔のヘリ周辺(あるいはお腹)で呼吸に気付くと言うメソッドが、ブッダの瞑想メソッドそのものであったかどうか、と言う点は誰にも断言できない。

私自身、このゴエンカジーの瞑想システムを自ら経験し、その実効力については一目も二目も置いているのだが、しかし論理的な読み筋としては若干の疑問を禁じえないのだ。

その理由は、「parimukhaṃ ムカの周り」、と言う漠然とした表現にある。Mukhaという言葉はヒンディと同じく顔を意味すると同時に口をも意味するのだが、鼻呼吸に気付く為であるなら、何故、『鼻腔』において気づきを留めて、と明示しなかったのだろうか。

おそらくこの辺りは近世・近代ビルマの先達たちも盛んに暗中模索し試行錯誤し悪戦苦闘したポイントだと思うのだが、とりあえずここでは、ひとつの読み筋としてこのparimukhaṃを素直に、漠然とした「顔の周り」と読んでみたい。

これは先の鼻呼吸が持つ内部的な広がりに基づくものだ。

再掲:顔面内部における鼻腔と副鼻腔の広がり

前に言及した冷却システムとしての鼻呼吸では鼻腔内部の整流板を取り上げたが、この顔面中央かなり広いエリアに展開する副鼻腔も鼻腔と呼吸気の流通において繋がっている以上、鼻で呼吸をするたびに、上図の色付けされたエリアとその周辺全てが冷却されている事になる(もちろん冷たさ以外の微細な触覚も生じている)。

そして既に言及した六官の防護、という視点から考えると、顔面に散在する眼、耳、鼻、舌、身、意という感官の門を、全て同時にワッチ(気づき)できなければ意味がない。

そう、気付き守るべきは呼吸が通る鼻腔の門だけではないのだ。

となると、「顔の周りに気づきを留める」とは、文字通り顔面の全てを俯瞰的にワッチし、六官の全てに目が届くように包括的に気付く、という視点が浮かび上がって来る。だからこそ、「顔の周り」と言う漠然とした表現に落ち着いたのだと。

鼻で息を吸い始めると、まず最初に鼻の直下から鼻腔のヘリや更には鼻腔の内部直近に強い冷気と触覚が生じるだろう。これはゴエンカジーのメソッドがひとつの正鵠を得ている事の証左でもある。

しかし、吸息が進むにつれ、冷たい吸気は鼻腔の奥に侵入し、周辺の副鼻腔にまで達しその経路の全てに触れて冷やしていく。もちろんその空気は体内を通過するその距離が長くなるに比例して少しずつ温められて、その冷たさはより感じにくく微細になるのだが、逆に言うと、鼻腔入口周辺で顕著な冷たさや触覚に気づくよりも、深部ではより繊細な注意力が求められる事を意味するだろう。

ゴエンカジーの教えでひとつ特徴的なのは、感じやすい粗大な感覚から感じにくい微細な感覚へと少しずつシフトして、気付きがより深まっていく、というメカニズムだ。

(ここでゴエンカジーに言及したのはあくまでも引き合いに出したに過ぎず、彼のメソッドが副鼻腔など内部的な気づきを重視していた訳ではない)

つまり、鼻腔のヘリ周辺よりも副鼻腔内部の感覚の方がより微細であり、それに気づく為にはより鋭敏な気づきが求められる、という事だ。そしてその鋭敏さがある閾値を超えて深まると、サマタが現成しジャーナと呼ばれる様々な変性意識状態が立ち現われる。

(その変性意識状態において、それまでの『気づき』は質的な変容を遂げて、日常意識ではどうあがいても絶対に知ることの出来ない世界の本質を直観する。その直観智こそがパンニャだ)

すでに指摘した様に、鼻腔と内部でつながっているのは副鼻腔だけではなく。咽喉部で口と繋がり、耳管によって耳につながり、涙道によって眼とつながっている。

これら器官にも、その冷却は大なり小なり及ぶはずだ。直接外気が流入する咽喉部(舌の付け根)付近ではより強く、耳や眼ではより微細に、だが確実に各器官は呼吸と共に『内部的』に冷やされている筈なのだ。

その冷気は、先に言及した様に、やがて確実に頭部中心の脳深部をも冷却していく。そして、そここそが意官の門に他ならない。その冷却に気づく事は鼻腔や咽喉や副鼻腔のそれに気づくよりも、いっそう難しく、より鋭利な気づきが求められるだろう。

(あるビルマの伝統的解釈では、呼吸を内部的に追う事をひとつの禁忌としている場合があるようだが、これについては後日詳述したい)

何故私が今回ここで、呼吸に対する気づきの筆頭にまず『冷気』を持ってきたのか。それにははっきりとした理由がある。

パーリ経典に広く見られる定型表現に、瞑想実践の深まりと共に体験される主観的な心象世界のキーワードとして、『清涼』という言葉が象徴的に多用されているからだ。

この『清涼』に関しては、以前少なからず言及している。

467 諸々の欲望を捨て、欲にうち勝って歩み、生死のはてを知り、平安に帰し、清涼なること湖水のような完き人(如来)は、献菓を受けるに値する。

542 あなたの懊悩は、すべて破られ断たれています。あなたは清涼で、身を制し、堅固で、誠実に処する方です。

1073 「あまねく見る人よ。もしも彼がそこから退き去らないで多年そこにとどまるならば、彼はそこで解脱して、清涼となるのでしょうか? またそのような人の識別作用は(後まで)存在するのでしょうか?」

以上ブッダのことば-スッタニパータ (岩波文庫) 中村元訳より

『清涼』という言葉は、これも一定の境地に入った瞑想行者の心象を表す典型的なイメージで、韻文、散文を問わず多くのスッタで共有されており、『清涼なること湖水のような』というのもまたひとつの定型表現になっている。

そしてもちろん、顔面頭部において熱量が低下し清涼化されるプロセスは、そのまま、煩悩の激流が沈静化し、その意官の水面が平らかに凪ぎ静まる事を意味しただろう。

これは煩悩を炎に喩えてみれば分かり易い。呼吸への気づきを深めるにつれて、その清涼さは頭部顔面から全身に広がり、全身を冷たい水で浸したような心地よさに包まれる(酷熱のインド世界において、清涼とはそれ自体極楽である)。

その清涼さの広がりは、煩悩の炎が漸次鎮火して行って、最後には完全に止滅するイメージと重ね合わされた。

例えば、目で見るもの、色とか或いは形とかというものに、愛着を覚える。或いは聞くものに、音とか声とかに愛着を覚える。それはこうあって欲しい、自分はこういうものが欲しいこう思います。そういうその感覚器官を通して自分の周りにあるもの、そういうものに対する愛着を生じますね。それが結局は人間を迷わすことになる。

そういうものを仏典では火が燃えていると、こう言うんですね。思うようにしたいものですから、その思うようにしたいというのが摩擦する。だんだん火になってくる。

火が燃える。目が燃える。耳が燃える。鼻が燃えるんですね。舌が燃える。味に執着しますから、愛着しますから。そういうふうにして仏典では、お釈迦さんは説かれているんですね。

世間は燃えている 仏典のことば①より田上太秀氏発言(ハイライト筆者)

よく見るがいい。

下界は燃えている。

下界の者たちは感覚的・物質的快楽にふけり、

三毒の火がついて、おのれの身も心も燃えている。

彼らを取り巻くものさえ燃えている。

欲望に火がついて、その火に追い回され、

背中に火を背負って逃げ回っている。

眼が燃えている。眼の欲望が燃えている。

耳が燃えている。耳の欲望が燃えている。

鼻が燃えている。鼻の欲望が燃えている。

舌が燃えている。舌の欲望が燃えている。

身が燃えている。身の欲望が燃えている。

心が燃えている。心の欲望が燃えている。

人のすべての欲望に火がついて燃えている。

(『雑阿含経(ぞうあごんきょう)』燃焼)全世界は〈欲望の火〉が燃え立っている。

全世界は焼かれている。

全世界は焦がされている。

全世界は揺らいでいる。

(『テーリーガーター』第二00偈)同、草柳隆三氏発言より

ニッバーナという語の原義は「炎がフッと消える」事を意味すると言うが、炎が熱源である以上、それが完全に消えたならば、その場が「清涼さ」に包まれるのはごく自然な話だろう。

冬の夜、赤々と燃えて部屋を暖めていた石油ストーブの火を、寝る前に消した瞬間、熱源を失った身体の前面がスッと冷え込まないだろうか。

そして、古代インド的なオイル・ランプがフッと消えるイメージの背後には、「燃料が堰き止められて(Nirodha)」という『理法』があった。

眼耳鼻舌身意の六官が瞑想実践によって防護される事で、燃料である色声香味触法の「魔力」が堰き止められ、まるでオイル切れのランプの炎が自ずから静かにフッと、消え去る様に。

~次回以降に続く。