『ブラフマン』とゴータマ・ブッダ【前編】

前回の記事ではブッダの時代の思想史的・修道史的な前段階として古ウパニシャッドに焦点を当て、その核心部分とも考えられる『ウパーサナ』について検証し、その『実践』がゴータマ・ブッダの成道へと直結している可能性について考察した。

何故私がブッダと古ウパニシャッド的な探求が直結していると考えるのか。そこには様々な要素が輻輳しているのだが、ここで端的に、かつ象徴的に一言で言うならば、それは両者において『ブラフマン』というキーワードが共有されている、という事に尽きるだろう。

仏教的な不動の真理としてパーリ語の『アニッチャー【無常】・アナッター【非我(無我)】・ドゥッカー【苦】』の三相が知られている。中でもアナッター(anattā)はサンスクリットのanātmanに相当し、『アートマンではない』と捉える事ができる。

これは経典においては多くの場合、現象世界における様々な事象を捉えて『これはアートマンではない』という形で言及され、さらにそのような『アートマンではない世界の諸相』に執着してはいけない、と説かれる。

この『理(ことわり)』へのこだわりは、スッタニパータなど古層の韻文経典から散文経典に至るまで通底しており、仏教におけるひとつの核心的な教説となっている。

何故ブッダはそこまで『これはアートマンではない』という事実を強調したのか。その背後には当然、ウパニシャッド的な梵我一如の真理におけるブラフマンとイコールであるところの『アートマン(永遠不滅な魂、常一主宰としての真我、普遍我)』の存在が第一に予想され得るだろう。

(この点に関しては、ウパニシャッド的なアートマンと仏教的なアッタン、アナッターとの接続を否定的に捉える見方もあるようだ。現時点で私は完全に両者は密な接続関係にある、という立場に立つが、このテーマはまた稿を改めてじっくり考察したい)

そしてそのような『これはアートマンにあらず』というブッダの教説をもって、仏教とはウパニシャッド的な梵我一如の思想からは完全に隔絶したものである、という認識が少なからず一般に流布している。

(その後の大乗仏教の発展に伴って『仏性論』というものが台頭し、話が少々ややこしくなって来るのだがここでは触れない)

しかし、ある時ふと私は気が付いた。確かにパーリ経典の散文部分では、アナッターとして、我々が経験しうる世界(一切世界=sabbeloka)は、『心的諸相』を含めて(そもそもすべての経験は心的諸相である!)、全てが変化し続けている『無常』であり、それゆえ『苦』であり、歓喜に満ちた永遠不滅のアートマンなどは一切確認できず、それゆえ一切世界の諸事象はことごとく『非我(アナッター)』である、と喝破している。

(ここで注意すべきは、仏典が無常と苦と非我を主張したのは、あくまでも我々が経験できる日常的な『一切世界』であり、この『世界』の彼岸(Pāram)あるいは彼方の『別世界』(Paraloka)がどうなっているのかについては無記を貫いている)

けれどもその真我アートマンと対になりそれこそが正に大宇宙の中心原理であり絶対者であるところの『ブラフマン』については、何一つ否定してはいないのではないか。例えば『ア・ブラフマン』などという表現や意義が、仏典上に存在するのだろうか?

それどころか、これまで私が読んだパーリ経典の少なからぬ個所では、輪廻から解脱し覚りを開いたブッダの事をブラフマン(もしくは梵天ブラフマー)に譬えて称賛する文言が決して無視できない頻度で見て取れるではないか。

この間の消息は一体どうなっているのだろう。そう思ってネット上を検索してみた所、余りにもこの主題にど真ん中で合致する論文を発見した。

本論文の著者である西昭嘉氏については、ネット上でざっと調べてもその所属や経歴がいまいち不明だったのだが、正に私がやりたいと思っていた文献的な検証を先んじて行っており、大変勉強になるものだ。

本論文は2003年前後に書かれたようだ。それが現在、インド学・仏教学の最先端においてどのように評価されているのかは未詳だが、その内容の充実を考慮し、またネット上に無料で公開されている事も踏まえた上で、以下にパーリ原典からの要点を中心に引用させていただき、子細に検討してみたい。

実はこの論文は二本で一セットになっている物の内の後編であって、前編である『原始仏教における無我説の再考』 に続く内容になっている。この前編において著者の西氏は原始仏教聖典に見られるattanとanattanについて、これも非常に興味深い論述を展開しており、本来であればまずこちらを先に紹介すべきではあるのだが、現在の私の論考の焦点を優先して、ここではまずブラフマンについての後編を参照する。

仏教、あるいはゴータマ・ブッダという『個体』が登場したのは、ヴェーダの昔から現代にいたる長きにわたるインド教の歴史の流れのただ中である、という事実は何人も否定しえない。

その場合、誰しも思うだろう疑問があって、それはインド教のいわゆる『主流派』であるバラモン・ヒンドゥ教における『解脱』『ニルバーナ』『覚り』と、仏教のそれとが、一体どのように違うのか、あるいは同じか多少なりとも重なる部分があるのか、という事だろう。

仏教的な『解脱』とヴェーダ・バラモン・ヒンドゥ教的な『解脱(それはつまるところウパニシャッド的なあるいはヴェーダンタ的な梵我一如)』、このふたつは一体、どのような関係にあるのか、あるいは全く関係がないのか?

これは最近とみに私が抱えてきた問題意識でもあるのだが、西氏は(おそらくはパーリ聖典の精査の結果をもって)最初に「両者の悟りの境地が異なるものであるとは明言できない」と指摘している。

(一方、前編の論文『原始仏教における無我説の再考』 において西氏はウパニシャッド的なアートマンと仏教におけるアッタンを ‟区別して考えるべき”、と述べているので、矛盾が感じられるが)

その理由として氏は、原始仏教聖典の中に多くのウパニシャッド的な語の用法が見られる事を引き合いに出し、その実例としてブラフマンという語の用例について列挙している。

仏の教えを

「ブラフマンの輪=brahmacakka(★筆者注:これは正確にはブラフマンの車輪)」

「attanに関する,真実無上のbrahmanの乗物=etad attiniyam bhūta brahmayānam anuttaram」

と称し,

悟りを開いた者を

「brahmanになった=brahmabhūta」

「brahmanに達した人= brahmapatti:brahmalokūpapatti」

「brahmanと同じ者= brahmasama」と呼んでいる。

「心臓は光輝の場所である。 よくattanを整えた人 (purisa) が光輝である」(hadayam jotithānam attā sudanto purisassa joti;SN. 1, p169G)とは, Brihad Araniyaka Upanishad におけるātmanの説明に類似している(Brhad. Up IV, 3, 6;Brhad. Up IV, 3, 7.)

「清浄行(brahmacariya)」はインドー般において勧められている行為(Chand. Up IV 4, 1. 10, 1;Chand. Up VI, 1, 1.)である。

これについては、私自身も以前から気付いており、その真意について模索してきた。覚りを開いたブッダの事を『ブラフマンになり、それに達し、それと同じになった者』とし、その教えを『ブラフマンの車輪、ブラフマンの無上の乗り物』と呼びうるその背景心象とは如何なるものなのか。

この点に関しては、これまでに宇井伯寿、中村元、両泰斗をはじめリス・デイヴィスなど錚々たる研究者が様々な角度から言及している事を踏まえた上で、西氏は日本社会に特有の「ブッダの教えをウパニシャッドやヴェーダンタの梵我一如思想とは全く異なったものであると ‟思いたい”」、日本人固有の知的バイアスについて指摘している。

多くの方がご存じのように、日本の近代仏教学の流れは先行する西欧のインド学・仏教学を後追いする形で明治~大正期に勃興した。パーリ語やサンスクリット語の豊富な原典ソースを言語学的に詳細に分析する事によって生まれた「西洋的」な学の体系がまず先行し、そこから大いに学びつつそれを批判的に再検討する、という視点を日本の学徒は常に意識していた。

そこにおいて、いい意味でも悪い意味でも重要な役割を果たしたのが、いわゆる各宗派・宗門の『教学』の存在だった。

日本は欧米と違って伝統的に大乗仏教を奉じてきた。それは基本的に中国を経由した『漢訳仏教』であり、密教を含む膨大な知の集積としてそれぞれの宗門によって研究され護持されてきた。

明治期に欧米よりもたらされた近代仏教学の奔流が、彼らをして驚愕せしめた事は想像に難くない。中国という回り道をせずに、インド語からダイレクトにもたらされた、おそらくはより釈尊の直説に近いだろう経典群が、情報として実在する事が分かったからだ。

長年の国内における宗門間の対立を前提に、その後の廃仏毀釈などによる仏教の衰退に対する危機感の中、欧米からもたらされたサンスクリット及びパーリ語直伝の『新(真)仏教』が、如何に自らの宗門の教学と折り合い得るのか、あるいは得ないのか?その様な動機付けの中で多くの留学生が西欧に送られた。

もちろん、そこに「釈尊の真実の教法を明らかにしたい」という真摯な気持ちの研究者は少なからず存在した。けれども日本仏教学というものが、そもそも始まりから今に至るまで、一部『宗門利害』によるバイアスの下にあった事実は否定できないだろう。

その様な中、伝統的な漢訳仏教を引きずった原典翻訳に反旗を翻し、平明な日常語でパーリ経典を次々と翻訳していったのが中村元博士の流れなのだが、しかし今度は、余りにも通俗に堕してしまうという弊害をもたらしてしまった。

これら先学の思索・研究を跡付けながら、しかしそれらを超えていく新たな仏教学・インド学がこれからは求められていくべきであり、西氏のような発想と視点は私にとって大いに新鮮であった。

パーリ語にしろサンスクリット語にしろ、原単語の一つひとつが持っている個別的な背景心象に焦点を当てその真意を「ブッダの時代にまで遡って彼らの視点に立って」究明するという姿勢。これこそが今求められているのだと強く思う。

例えば西氏も上で引き合いに出しているbrahmacariyaという言葉。その本来の語義は一般的に以下の様に理解することができる。

The word brahmacharya stems from two Sanskrit roots:

ブラフマチャリヤという言葉は以下の二つの語に分けることができる。

1.Brahma (ब्रह्म, shortened from Brahman), connotes "the one self-existent Spirit, the Absolute Reality, Universal Self, Personal God, or the sacred knowledge".

ブラフマ(ブラフマンの短縮形)。自生者としての絶対者ブラフマン、究極の真実在、普遍我(アートマン)、梵天神、聖なる知識(ヴェーダ、ヴィディヤ)。

2.charya (चर्य), which means "occupation with, engaging, proceeding, behaviour, conduct, to follow, going after". This is often translated as activity, mode of behaviour, a "virtuous" way of life.

チャリヤ。~に従事する、深く関る、~向かって進む。振る舞い、行為。~に従う、~の後を追って行く。フォローする。

The word brahmacharya thus literally means a lifestyle adopted to seek and understand Brahman – the Ultimate Reality. As Gonda explains, it means "devoting oneself to Brahman".

ブラフマチャリヤという言葉は、語義的にはブラフマンという究極の真実在(大宇宙の絶対者)を希求し理解するために特化された生活様式である。ゴンダが説明する様に、それは『自分をブラフマンに捧げる』事を意味する。

In ancient and medieval era Indian texts, the term brahmacharya is a concept with a more complex meaning indicating an overall lifestyle conducive to the pursuit of sacred knowledge and spiritual liberation.

Brahmacharya is a means, not an end. It usually includes cleanliness, ahimsa, simple living, studies, meditation, and voluntary restraints on certain foods, intoxicants, and behaviors (including sexual behavior).

古代や中世におけるブラフマチャリヤの意味はより複雑で多様な意味を持っており、それは聖なる知識の獲得や解脱のために遂行される総体としての生活実践である。

ブラフマチャリヤは、方途のプロセスであって決してゴールではない。それは一般に清浄、不殺生、簡素で清貧な生活、聖なる知識の学習、瞑想、自発的な食、嗜好品、性的・非性的行為の禁戒の保持などを含む。

Brahmacharya - Wikipedia より。拙訳筆者

上の説明では、ブラフマチャリヤという言葉は明確に『ブラフマン』を意識しており、絶対者であるところのブラフマンの後を追いかけ、ブラフマンの方向に向かって進み行くという行為を本来的には主張している。

にもかかわらず、これをただ単に我々の日常感覚で『清浄行』などと安易に訳してしまえば、それらの背景心象を一気に喪失してしまう愚に陥るだろう。

ブラフマチャリヤを単なる性的禁欲、と訳す事も一般に行われている。実際に私が以前取材したインドの伝統レスリング・クシュティの世界では、グルと呼ばれる師範の下に入門した若き弟子(男子)たちは、ブラフマチャリヤの名のもとに厳しい性的禁欲を課せられている。

けれど本来的な原像としては、ブラフマンを希求する宗教的求道において、性的禁欲が必要だと考えられたからこそ、ブラフマチャリヤという語において性的禁欲が行われたという長き歴史があり、クシュティの道場ではそれを象徴的に受け継いでいるに過ぎない。

それらをの背景心象を捨象して、ブッダの時代を含む古代・中世のブラフマチャリヤ実践を単なる性的禁欲だと印象付ける様な愚も、やはり犯すべきではないだろう。

もちろん、仏教を含めたインド教の長い歴史の中で、様々な文脈の中で使われたこの言葉は、状況によって端的に『清浄行』を意味する事もあれば、『性的禁欲』を意味する事もあっただろう。

けれど、その背後には常に『Brahman』あるいは『至高存在』が暗黙の了解として常に意識されていた。

つまり、ブラフマチャリヤと言う言葉とそれが意味する行動様式を取り入れたあらゆる求道システムが創立されたその『原点』において、それら求道のゴールについて、字義通り本来的には常にブラフマンの至高存在が想定されていた、と考えるべきなのだ。

これは以前、本ブログに先行する『脳と心とブッダの悟り』でも少し触れた事だが、ゴータマ・ブッダの原像を正確に把握する為には、彼のライフステージを成道以前と以後に分けて、両者の何が違うのか、という視点で見る必要がある。

ゴータマ・ブッダが悟りを開く前、未だいち修行者・沙門シッダールタであった頃、彼は何を求めて修行に勤しんでいたのか。

あるいはそもそも王城に住まいあらゆる欲望が満たされた生活を送っていた(と傍からは思われる)シッダールタ王子が、一体何に行き詰まり、何を求め、そして何を『指標』にしてあえて茨の出家の道、すなわちブラフマチャリヤへと踏み出したのか。

それはブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッドの中に明確に書かれている、と私は考えている。

この偉大で不生のアートマンは、実に諸機能の中において識別からなるものであります。一切の支配者であり、一切の君主であり、一切の統率者であるそれは、心臓中の空処、そこに横たわっています。

彼は善業によって大とはならず、また悪業によって小となる事はありません。彼は一切の君主であり、この世に存在する者の統率者であり、彼はこの世に存在する者の守護者であります。

バラモンはヴェーダの学習により、祭祀により、布施により、苦行により、また断食により、それを識知したいと欲します。

これさえ知れば、彼は聖者(原語はMuni)となります。

この世界(アートマンを指す)を希求しながら、遊行者は遊行するのであります。

古昔の人々はこのことを識知して、

「このアートマンすなわちこの世界がわれらのものであるのに、子孫を持って、なんの役にたとう」

と、子孫を望みませんでした。彼らは息子を得ようとする熱望、財宝を得たいという願望、そして世間に対する欲求から離脱して、食物を乞う生活を送るのであります。

Brihad. Up. 4, 4, 22. 【原典訳】ウパニシャッド、岩本裕 編訳、ちくま学芸文庫 P277~より

ここにはウパニシャッド的な求道者の世界観が、鮮烈に明示されている。

それは、アートマン(前後の脈絡からそれは=ブラフマン)を一切世界の主宰者であり、世界 ‟そのもの” と観て、普通では見えない ‟それ” を『世界』の深奥に見出していく試みである。

そしてそのような求道的な挑戦の具体的な実践法とは、バラモンによって行われるヴェーダの学習や祭祀、そして布施、さらに苦行や断食であり、遊行者と呼ばれる人々はその世界(アートマン)を希求しながら、遊行するのだという。

おそらくここで『バラモン』と呼ばれている者たちは、いわゆる祭儀万能のバラモン教的な職業司祭官を意味するものではなく、ウパニシャッド的な求道者としてのバラモン、すなわち『ブラフマン(=アートマン)を希求する求道者』に、強く傾斜した呼称なのだろう。

そして興味深いことに、最後に登場した食物を乞う生活の原語はBhiksha-charyamであり、この用法こそが仏教における比丘の原像になるものだ。

ここでは仏教的な比丘の原像となる乞食生活者がイコール、ウパニシャッド的な求道的バラモンあるいは遊行者である事が明示されており、その求道のゴールに到達したとして称揚される『聖者』の原語はMuniであり、正に釈迦牟尼ブッダという『生き様』の原風景を活写していると言えるだろう。

更に注目すべき事は、ここに登場する『一切』の原語はSarvaであり、『この世』や『世界』の原語はLokaである事だ。そう、それがバラモンであれ乞食遊行者であれアートマンを求める求道者たちは、この一切世界の ‟中に” (あるいは奥に、背後に)ある『それ』を知るべきだと説かれているのだ。

(以上のサンスクリット原語とその英訳はThe Principal Upanishad:P278より)

一方でこのSarvaはパーリ語にすればSabbeであり、LokaはそのままLokaである。つまり、ブッダが悟りを開いた後の教説において徹底的に強調した「一切世界は無常であり非我である」という言説は、上に紹介したウパニシャッド的常住遍在アートマン観の『反語』であると考える事もできる。

あるいは、ウパニシャッドにおいて究極のアートマン=ブラフマンは、最終的には常に「Neti, nety, ātmā. これではない、これではない、(としか言いようのない)アートマン」などと表現される事から、アナッタン=非我、つまり(一切事象は)アートマンに非ず、というブッダの言葉は、一面において、このウパニシャッド的な金言を『踏襲・体現している』とも考えられる。

どちらにしても、シッダールタ王子が出家して比丘サマナになり最終的に聖者ブッダになったというその『全枠組み=パラダイム』こそが、(BhikushとMuniという語の用法からも明らかなように)ウパニシャッド的求道者という文脈に全く乗っかっていた、と見る事が可能だろう。

それを裏付けるかのように、ブッダが菩提樹下に禅定し悟りを開く直前までの6年間邁進したのは、正に上のアートマン希求者が実践すべき事の後半部分である、『苦行』と『断食』であった。

上のウパニシャッドの言葉はヤージュニャヴァルキヤがヴィデーハ国のジャナカ王に語ったものだが、シッダールタ王子が王城を捨てて沙門になり乞食遊行の生活を送ったという事は、正にこのヤージュニャヴァルキヤに代表されるウパニシャッド的求道者(遊行者)の正統の後継者と言えるかも知れない。

しかし彼、すなわち沙門シッダールタは、先人の教えに従って様々な行法において徹底的に実践しても、ついに覚りすなわち予想される『アートマン』に到達したという自覚は得られなかった。

一般に苦行に邁進する前の沙門シッダールタがアーラーラ・カーラーマなど瞑想行の師匠について瞑想を習ったと言われている。この点に関しては稿を改めて詳述したいが、これら既に世上に流布している瞑想行と苦行の実践を経ても、彼は究極の真実在たるアートマン=ブラフマンには到達できなかったのだ。

いよいよ追い詰められた彼の内部で、これまでの経験の蓄積が発酵し、熟成し、そこで想到し、閃いたものこそが、これまでの経験の延長線上にありながら、それを超越した、全く新たな『瞑想行法』だった。これが現時点で私の考えている、菩提樹下の成道に至る大変大雑把なシナリオになる。

(全ての引用部分を含め、ここまでの本投稿内容には『瞑想』という概念はほとんど登場してこなかったが、ブラフマンの追求と『瞑想』という営為との関係性は、また改めて後述)

菩提樹下に結跏趺坐し禅定した時点では、彼は依然としてアートマン=ブラフマンを希求していた。ただ既に語られているアートマン=ブラフマンの、その性質の一部について、ある種の『疑義』を持っていた可能性がある。

(これはある意味当然のことで、世上で言われている様な修行法をあれこれ徹底的に実践してみてもいつまでも納得できるゴールに辿り着けないとしたら、「いったい彼らの言っている事は真実なのだろうか?」と疑問に思わない方がおかしい)

その疑義を深く見つめ、追求していった果てに、彼は『ブラフマン(と称される解脱の理想状態)に到達し得る瞑想法』、その実践的な『方法論』に思い至った。

そして全く新しいその瞑想法の実践によって、その瞑想実践が深まっていくプロセスの真っただ中で、彼は一切世界の ‟中に” 『永遠不滅のアートマン』と言えるものは存在しない事を‟識知した”(これは見方によっては ‟Neti, nety, ātmā”をリアルに体得した?)。

そしてそのような ‟知っていく” プロセスの中で、最終的に彼は世上で言う所のアートマン=ブラフマンと同等、あるいは ‟それ以上” と思える地平に到達した(と初めて ‟実感” できた)。

それが、彼の言う『ニッバーナ』であり、『彼岸』であった。

この彼岸という言葉。原語はPāramだが、すでにウパニシャッドに用法が存在する。彼はこの言葉を援用して、見事に『一切世界=此岸』とそれとは隔絶された『ニッバーナ=彼岸』の二項対置によって、一切世界と解脱の境地(ブラフマンの境地)の関係性を活写したのだ。

あるいは、少なくとも ‟ 世間一般大衆はそのように『理解した』”

つまりここにはウパニシャッド全般が抱えている矛盾が露呈している。一方でアートマン=ブラフマンは『この世界一切そのものである』と言いながら、一方では『見る事も掴むこともできない、これではない、これではない、としか言いようがない』と言っている。

一体、この我々が住む、我々を含めた、この『一切世界』とはアートマン=ブラフマンそのものなのか、それとも『あらず、あらず』なのか?

我々が経験しているこの『一切世界』の中に、アートマン=ブラフマンはあるのかないのか?そして、『見る事も掴むこともできない、これではない、これではない、としか言いようがない』アートマン=ブラフマンを、一体どうやって『識知』できるのか?

この絶対矛盾と混迷に対して、ブッダはひとつの回答を明示した。

それは世上で言われている様なアートマン=ブラフマン思想の混迷や矛盾点を、明確に『裁断』するものだと、多くの道を求める聴聞者たちに受け止められたのだ。

以上は、現時点での私の個人的な仮説だが、ここまでの流れを前提に、先の西氏の論文の続きを下に引用して見ていきたい。

2 .韻文に説かれるbrahman

本来brahmanという語は, 最高原理【Brahman】 を意味し, 男性名詞で用いられると人格神である【brahmā】 を意味する。原始仏教聖典の中には多くのbrahmanに関する語句が存在するが, それを最高原理のbrahmanと人格神のbrahmāとに, すぐに区別することは出来ない。そのため両者が原始仏教においてどのような位置付けにあるのかを, まず把握する必要がある。

Suttanipata(Sn.) には, 次のような釈尊と信者の対話が残されている。聖者よ,お尋ねしますが,私は今, brahmanをまのあたりに見たのです。真にあなたは我らにとってbrahmanに等しい(brahmasama)方だからです。

光輝ある方よ。どうしたならば, 梵天界(brahmaloka) に生まれるのでしょうか。(Sn,508G )

これに対して釈尊は「施しの求めに応じる人が, このように正しく祀りを行なうならば梵天界に生まれる」と答えている。ここで信者が考えるbrahmanとはbrahmāであると思われ,brahmā もしくは梵天界に住む者を釈尊と同一視している。

三つのヴェーダを具え, 心安らかに, 再び世に生まれることのない人は,諸々の識者にとっては, brahman やsakkaである。(Sn. 656G )

上記のbrahmanはbrahmāであるが,「再び世に生まれることのない人」即ち,悟った者を意味している。

しかしこの詩句はバラモンに対する教えであるため, brahmanを比喩的表現にて説いたとも解釈できるが, 少なくとも原始仏教時代の世間一般においてbrahmanが悟った者と同一視した存在として見なされていたことが伺える。

さらに他の聖典においてはbrahman に達するため(brahmapattiya) に行なうのが修行である(15)と説かれており, その悟りへ赴く道をbrahman の道(brahmapatha)であると説いている。

人間たるものである正覚者は, attanを制し, 心を統一し,brahmanの道において行動しながら, 心の安らぎにおいて楽しんでいる。(Therag.689)

真実と法と自制と清浄行(brahmachariya),これは中〔道〕に依るものであり,brahmanに達するもの (brahmapatti)である。

バラモンよ。善にして真直ぐな人々を敬え。私はその人を法に従っている人であると説く。(SN. 1, p169G )

上記の詩句においてbrahmanは, 最高原理brahmanと人格神brahmāの両者に理解できるが, 寧ろ, 両者の意味が区別なく混合されて使用されているように思われる。さらに「brahman に達した人」のことを「brahman となった者」(brahmabhūta) と呼んでいる。

私はbrahmanとなった者であり, 無比であり, 悪魔の軍勢を打破し,あらゆる敵を降伏させて, なにものをも恐れることはない。(Sn. 561G ;Therag. 831)

また Itivuttakaにお い て は 「brahmanとなった者 」 を 「悟った者」(aññatar)「如来」(tathagata) 「仏陀」(buddha) と同一視しているが, 「悟った者」が示しているように「brahmaとなった者」は必ずしも釈尊のみを示す語句ではなかったようである。

貪りと憎しみと無知とを離れたならば,その者を, 修養したattanによって悟った者,brahmanとなった者,如来, 仏陀, 怨みと恐れを越えた者を, すべてを捨てた者という。(ltiv. p57G)

以上のように, 原始仏教聖典の韻文においてbrahmanという語は最高の存在, 最高の境地, すなわち悟った者と同一視していた。

この辺りの論述を見ると、私はある種の混乱とじれったさを感じずにはいられない。

「原始仏教聖典の中には多くのbrahmanに関する語句が存在するが, それを最高原理のbrahmanと人格神のbrahmāとに, すぐに区別することは出来ない」

まず第一に、何故、この明らかに意味の違うだろう二つの語が、明確に区別できないのだろうか?

私はパーリ・サンスクリット語の専門教育を受けた者ではないのでいささか自信がないのだが、本来ブラフマンBrahmanとブラフマーbrahmāは明確に違う概念であり、その表記も別個のはずだ。

それが経典上の構文(あるいは複合語?)の中に記述された時には語尾変化して、何故か同じブラフマBrahmaになってしまい、もはや元の語義がどちらか区別の仕様がない、という事情があるのだろうか。

あるいはそもそもパーリ語にはBrahmanという語自体がない?そのためBrahmaの語をもって、Brahmanかbrahmāかをそれぞれの文脈に応じて、その都度解釈を迫られている?

(この辺りは全く混乱状態なので、どなたか専門知識のある方がいれば、是非ご教示願いたい)

この問題は、そもそも絶対者ブラフマンと梵天ブラフマーが一体どのような関係にあり、どのような経緯でこれら二つが両立する事になったのか、を知らなければ、本当には理解できないのかも知れない。

元々絶対者ブラフマン概念の『発明』は、リグ・ヴェーダ的な人格神群が居並ぶ多神教世界観に飽き足らなくなった古代インドの思索者たちが、氾濫する多神をひとつの求心原理へと収斂していく過程で、まずはプラジャーパティなどの一者(Eka)がいくつかの変遷を経て想定され、やがてそれら一者達(変な言葉だが)の持つ諸属性がブラフマンという唯一の名において統合されたものだと言う。

しかし、このような極めて抽象度の高いブラフマン思想についてはついに一般庶民の共感を得られずに、このブラフマンが人格神化する事で梵天ブラフマーが生まれたというのだから話がややこしい。

あるいは、最初に生まれた『一者(Eka)ブラフマン』の概念そのものが本来人格的なものであり、それが中性原理のブラフマンと男性神格のブラフマーに分化した?(あ~誰か正確な事を教えてくれ!)

どちらにしても、上の西氏の記述を見る限り、パーリ経典の古層には至る所にブラフマン(orブラフマー)という語が見られ、それがダイレクトに悟りを開いたブッダと同一視されている事が実に良く分かる。

このブラフマンとブラフマー両者の関係性、そしてブッダがブラフマン(ブラフマー)と呼ばれたその背景思想が詳細に明らかになれば、ブッダとその周囲の人々の心象がよりリアルに把握され得ると私は考えるのだが、一般にはこのような視点や関心は存在しないのだろうか。

論文が持つ圧倒的な情報量に目を見張りつつ頷きつつ、そんな事をつらつら考えながら終盤まで読んでいった私は、しかし西氏の最後の言葉に直面した時には当惑を禁じえなかった。

しかし, 原始仏教では人々に対してattanやbrahmanについての形而上学的考察に基づいた説明を全く行わなかったのであるから, 究極至高としてのbrahmanという観念が世問一般に存在していたとは考えにくい。

むしろbrahmanとbrahmāは区別なく, 両者をただ最高の存在として見なしていたと考えるべきであろう。

これは一体、どういう事だろうか?

私の知る限りでは、ウパニシャッドの特にヤージュニャヴァルキヤの思想に関してはブッダと同時代に生まれたジャイナ教の古層の経典にも記録されており、ジャイナ教、仏教、その他のいわゆる外道を含めて、当時広く出家サマナの修行者たちによって共有されていた、と見るのが自然だ。

前回記事で書いたように、従来の考えではウパニシャッドの思想とは秘説であり秘伝でありごく狭い師弟サークルの中で内々に秘密にして語り伝えられて来た、と考えられていたが、その様な定説はすでに崩壊している。

これはおそらく、ウパニシャッドがシャンカラ・アチャリヤによって『ヴェーダンタ』として確立されて以降の『伝統』が、前面に出てきた結果としての誤解だったのだろう。

特にブッダ以前の古ウパニシャッドの思想が、全て世上から隔離され秘匿されていたものではない事は、ウパニシャッド自体の記述からも推測できる。

古ウパニシャッドにはしばしば、王やバラモンが様々な聖賢を集めて真理について論争し優れて説得的な勝者を選出する、という謂わばスピリチュアル弁論大会、の様な集会が開かれた事が言及されている。

ウパニシャッドの思索と探求は、極めて精神的(宗教的)なある種スリリングな『知的エンターテイメント』として社会の上流知識人層によって『消費』されるコンテンツであった、という側面について見逃がすべきではない。

少なくともブッダの時代の前後には、このような求道的な思索者・実践者が、北インド全体で様々な思想的広がりを持って活動し、その周囲には一定の信者(パトロン)がいた事が、ウパニシャッドだけではなく原始仏教経典の62見などからも容易に想定できるはずだ。

パーリ経典の中でも古層と言われるスッタニパータなどには、ブッダの名声を聞きつけたバラモン求道者たちが遠路はるばるその教えを聴きにブッダを訪ねて、丁々発止の問答を繰り広げる光景が豊かな臨場感と共に記録されている。

中村元博士の言うように、当時の北インドは、同時代のギリシャや中国と同じように、人類史上まれにみる『思想家の時代』だったのだ。その背後には都市文明の勃興によって台頭する経済的に豊かな知識人層の存在と、全北インドを網羅するような物資と情報の流通革命があった。

財貨を運んで全土を旅する商人、異国に赴き戦う戦士、そして遊行する求道者たち。その背後にいる豊かで知的好奇心に溢れた多くの都市住民たち。彼らによって『聖なる智慧』とそれを保つ聖者の名が、情報として全土に運ばれ共有され吟味されていった。

そしてその『聖なる智慧』を自ら『知る』ために、聖者が招聘され、あるいは自ら聖者の元を訪ねて、その智慧の開示を乞うと言う営為が至る所で行われていた。

それら、従来の『バラモン祭儀教』に飽き足らないウパニシャッド的あるいはサマナ的な『求道』とその成果としての『聖なる智慧』、その中心に位置づけられる代表的なものこそが、アートマン=ブラフマン思想であった。

(もちろんこのアートマン=ブラフマン思想とは縁もゆかりもない独自の思想というものもある程度存在していたはずだが、最終的にマジョリティの関心は呼ばなかった)

つまり、全土に広がる一群の求道者サークル及びその周囲にいて彼らを物心両面で支える知識人層の間では、究極至高としてのブラフマンは、暗黙の、つまりわざわざ言及する必要もないほどに、一般常識として知られていた、と考えるべきなのだ。

これも先に触れたように、そうでなければ、何故ブッダの教説があれほどまでに非我Anattāや無常を強調した意味が分からない。

何故ブッダやサンガの生きざまが、ウパニシャッド的求道者と個々の用語レベルから生活実態に至るまで、あのように合致するのかも説明がつかない。

『一切世界』についての非我と無常が、ウパニシャッド的なアートマン=ブラフマン思想の『混迷』を裁断する、ゴータマ・ブッダの独創的かつ明示的な『解答』だったからこそ、彼の教説は『革命的』な形で受け入れられたのではなかったのか?

だからこそウパニシャッド的とサマナ的を縦断する形で、彼ら求道者の生きざまが普遍的にBrahma-charyaと呼ばれたのではないのか?

だからこそ、覚りを得たゴータマ・ブッダが『ブラフマンになった』と称賛され、彼の指し示す修行道が『ブラフマンへの道』と呼ばれたのではないのか?

それ故、私は西氏の判断には、現時点では同意しかねるのだが、いかがなものだろうか(この論文はあくまでも2003年時点の氏の見解であり、その後の変化については把握できていないが)。

この辺りは、先に言及した絶対者ブラフマンとブラフマー神との関係性が完全に判明すれば、答えが出るのかも知れない。

果たして、ウパニシャッド的な『究極至高の(絶対者)ブラフマン』というイデアと全く切り離された『ブラフマン&ブラフマーの区別なき最高存在』などというものが、存在し得るのだろうか。

更にそのような概念は、一体 ‟どのように”、確立され得たと言うのだろうか。

彼の視点の鋭さに大いに啓発された私としては、若干の疑問が残るところだ。

(西氏は相当に原典を読み込んでいる気配が濃厚なので、私としても些か自信はないのだが・・・)

しかし一部同意しかねる部分があるものの、西氏の経典分析の探求は更にさらに面白い展開を見せてくれる。このまま書き連ねたいのは山々だが、一回の投稿としてはいささか長くなってしまったので、次回に回す事にしよう。

(今回引用されているパーリ韻文経典には、極めて重要な情報が載っている。それは『ブッダ』と『祭祀』との関わりなのだが、これも次回以降に改めて詳述したい)

§ § §

本論考は、インド学・仏教学の専門教育は受けていない、いちブッダ・フォロワーの知的探求であり、すべてが現在進行形の過程であり暫定的な仮説に過ぎません。もし明らかな事実関係の誤認などがあれば、ご指摘いただけると嬉しいですし、またそれ以外でも、真摯で建設的なコメントは賛否を問わず歓迎します

また、各著作物の引用については法的に許される常識的な範囲内で行っているつもりですが、もし著作権者並びに関係者の方から苦情や改善などの要望があれば、当該文章の削除も含め対応させていただきます

§ § §

今回引用させていただいた書籍

ウパニシャッドと『ウパース&ウパーサナ』、そして菩提樹下の禅定

ゴータマ・ブッダの心象風景をリアルに知るためには、彼に前後するウパニシャッド(及びヴェーダ、プラーナ、アーラニヤカ)についての大きな流れを知った上で、更に時代的にはブッダより後に発展したヒンドゥ・ヨーガについても学ぶ必要がある。

以前から基本的にそうなのだが、最近は特に上の様に痛感する事はなはだしく、主にヨーガの古典とウパニシャッドに関する書物を現在読み耽っている。

今回は中でもひとつの焦点であり、『ブッダの瞑想法』の起源とその方法論、及びそこに至るまでの沙門シッダールタの心象プロセスに深く関るだろう『ウパニシャッド』の語義ついて、最も基本的な部分を押さえておきたい。

『ウパニシャッド』という言葉の起源とその意味するところについては、私がこれまで読んできた専門書や一般教養書、さらにはネットなどの情報を総合すると以下の内容がその代表的なものであった。

ウパニシャッドという名称の意味であるが、専門家の間において一致している訳ではない。一般に認められているところでは、ウパニシャッドUpanishadという語はサンスクリットの語根Upa-ni-shad「近くに坐る」に由来し、「師匠の近くに弟子が坐る」意から導かれると考えられている。

すなわち、師匠と弟子が膝を交えて、師匠から弟子に親しく伝授されるべき「秘密の教義」、すなわち我が国の芸道で用いられている「秘伝」の意となり、そこからこのような「秘密の教義」を載せた神聖な文献の名前となり、さらにこの種の文献の総称となったと理解されている。

事実、ウパニシャッド文献には、門弟あるいは息子が師匠あるいは父から親しく教えを聴く場合が数多く見られるのであって、従ってウパニシャッドは「神秘の教説」であるから、それは師資相承であり父子相伝でなければならないと説かれる。

【原典訳】ウパニシャッド、岩本裕 編訳、ちくま学芸文庫 解説より引用

しかしネットの一部に、このような解釈についてのいくつかの疑義を見出して、色々と調べてみた。以下はその中の代表的なものだ。

ウパニシャッドは仏教の土台である。まず、その意味から始めよう。ウパニシャッドという語は、ウパ(upa)“近くに”、ニ(ni)“下に”、シャッド(shad)“座る”から構成され、通常「近座」と訳される。

従来の解釈では、弟子が師の下の近くに座って、師から秘密の教説を聞くこととされてきた。しかし、文献を詳細に調べた所そのような用例はなかったそうである。

そこで、近年では、“念想”を意味するウパース(upās)との関連が重視されるようになった。この解釈に立てば、ウパニシャッドとは念想(upa)を目的とした(ni)坐法(shad)によって得られた瞑想内容の集成であるということになる。

念想を目的として坐るとは坐禅に他ならない。坐禅の目的は“無―無―”と言って、頭を空っぽにすることではない。坐禅の本来の目的はウパース(念想・瞑想)にある。仏教の本来の姿を学ぶ上からもこの事はしっかりと頭に入れて置きたい。

仏教入門 - 仏家妙法十句より引用

これに類似した指摘が以前からネット上にある事には気づいていたのだが、明確な学術的なソースが分からずに手つかずのままであった。上のサイトは非常に真摯に仏教というものに向き合っており、その内容すべてが私の思索と重なる訳ではないのだが、大いに参考にさせていただいた。

次に引用するのは、私がいつも脳と心とブッダの悟り - Yahoo!ブログでお世話になっているAvarokiteiさんのサイトで偶然発見し購入した針谷氏の著書からで、私はこのような理解がすでに『定説』として確立していたとは全く知らずにいた。

ウパニシャッド(Upanishad)はウパ+ニ+シャッドと語形は分解され、Upaは《近くに》、niはほぼ《下に》、shadは本来《座る》を意味する✔shadという動詞であり、語全体としては《近座》を意味しうるので、深い秘密の教説を師から弟子が聴くために師の下に《近くに座る》の意味、転じて《秘説》そのもの、さらにその秘説を収録した文献群を指すようになった、というのが通俗的なウパニシャッドの語義解説である。

しかしドイツのオルデンベルクさらにポーランドのシャイエルの研究によりその解釈は訂正された。ウパニシャッドという語がそのような意味で用いられている用例はウパニシャッド文献の中には存在せず、ある事象を至高存在者と同置するウパニシャッド特有のウパーサナーという観法によって得られた思惟の内容を表現する簡潔な定句がウパニシャッドという語の意味である、とここでは言っておこう。

ヴェーダからウパニシャッドへ 針貝邦生著、清水書院 P159より引用

針谷氏の指摘は、先の仏家妙法十句さんの主旨に近いもので、私が知らなかっただけで、すでにこれが21世紀のスタンダードなのかもしれない。

Avarokiteiさんのサイトやブログは、これまでも色々とお世話になっており、今回もとても読み応えがあったのだが、そこでもう一人彼が紹介している湯田豊氏の解説について以下に引用しよう。

ウパニシャッドの語義

ウパニシャッドという言葉を確かめるために企てられたのは、ウパニシャッドupanisadの語源解釈である。学界に流布している学説によれば、師匠から教えを受けるために、弟子が師匠の近くにupa下にni座るsadことがウパニシャッドの語義である。

そして師匠から弟子に伝えられる秘密の教えとは何かと言えば、大宇宙の原理としてのブラフマン=小宇宙の原理としてのアートマンであるという思想であるといわれる。ブラフマンは梵であり、アートマンは我である。ブラフマン=アートマン説を、人は "梵我一如" 説と呼ぶ。しかし、初期のウパニシャッドには "梵我一如" という表現は存在しない。

初期の主要ウパニシャッドに関する限り、弟子が師匠の足もとに坐って教えを授けられることを例証する箇所は全く存在しない。少なくとも、わたくしはそういう箇所を見い出すことができない。しかし、師匠の足もとに坐ることがウパニシャッドである、という解釈は可能である。

しかるに、多くの人はそのような解釈を一つの仮説と見なす代わりに、万人によって承認されるべき真理であると信じて疑わない。ウパニシャッドが師匠の近くに、下に坐るというのは一つの解釈にすぎない。それは、一つの視点からのアプローチにすぎない。

わたくし自身は、そのようなアプローチをしない。それゆえに、そのようなアプローチに基づく解釈をわたくしは拒まざるを得ない。文献学的証拠を示すことなく、師匠の近くに、下に坐ることを正しいと思い込む発想を、わたくしは受け入れない。

ウパニシャッドが、近くに下に坐るということを、わたくしは一つの比喩として解釈する。東アジア文明、例えば、中国あるいは日本において最も高く評価されるのは人と人との関係である。しかし南アジア文明、例えばインド文明において決定的なのは事物と人間自身の関係である。

それゆえに、ウパニシャッドによって示唆されるのは、師匠の足もとに弟子が坐ることではなく、人間が事物の近くに、下に人間自身が坐ることである。人間が師匠の近くに、下に坐るのではなく、事物の近くに、下に人間自身が坐ることを示すのは、ウパース(ウパーアースupa-as)という言葉である。

ウパーサナ=ウパニシャッドという公式が認められれば、ウパニシャッドの基本的な意味は何かあるものに近づく、何かあるものを得ようと努力する、あるいは、何かあるものを熱心に求めることに他ならない。

ある事物を他のものと同一視しようというのがウパニシャッドであり、本来的自己としてのアートマンを "熱心に求める知的認識行為" が初期のウパニシャッドにおける重要なテーマの一つである。

初期の主要なウパニシャッドには、”ウパース"という語は少なからず見い出され、われわれは、ウパニシャッド=ウパーサナ説をテクストに基づいて証明できるはずである。

湯田豊著「ウパニシャッド―翻訳および解説―」(大東出版社 2000年2月刊)の解説(あとがき)からの引用 仏教の思想的土壌 ヴェーダ Avarokiteiさんより

この湯田豊氏の著書は二万円を超える大著で、私自身は直接には読んでおらず孫引きで申し訳ないのだが、その指摘はここまでの引用とも重なり、色々な点で極めて重要な意味を持っている。

そこに共通するキーワードが、ウパース(ウパーアースupa-as)やウパーサナーである事は誰の目にも明らかだろう。一般に日本語ではウパースは【念想】と、ウパーサナーは【同置】と訳されているようだが、訳者や文脈によって訳語の選択はかなり異なっている。

そもそもこのウパースとウパーサナという言葉はどのような文脈の中で使われていたのか、次に定番の中村元先生からの指摘を引用したい。

一般に西洋では自然の多様性に対する驚きから哲学的思索が現れ出たと言われているが、インドでは、祭式が宇宙全体(Sarvam)とどういう関係にあるかを知ろうとする司祭僧たちの希望から現れ出た。

そうして宇宙生成論は、祭式学と関連あるものとして成立したのである。

インド人は全ての事を宗教的見地から眺める傾向がある。すでにウパニシャッドにおいても、たとえば宇宙間の諸事象を祭祀に供せられる犠牲獣の身体のいちいちの部分に対応させて説明している。

『実に曙紅は犠牲に供せられるべき馬の頭である。太陽はその眼である。風はその息である。遍く行き渡る火はその開いた口である。歳は犠牲に供せられるべき馬の体である。天はその背である。空はその腹である。地はその下腹部である・・・』ブリハッドアーラニヤカ・ウパニシャッド 1-1-1

このような思想内容がブラーフマナ(祭儀書)やアーラニヤカ(森林書)のうちに多分に展開されているのである。このように祭祀の個々の部分と、宇宙の構成要素を均等視しているのは、心の中でそのように思いなせ、念想せよ、と教えているのである。

そこでウパニシャッドでは、念想という事が非常な意味を持ってくる。また、

『雨に関しては五種の旋律(Sāman)を念想(Upāsita)すべし。

低唱は雨風である。試詠は雲の生ずることである。

詠唱は雨の降る事である。攘穢は雷光雷鳴することである。

合誦は雨の止むことである。』チャーンドーギャ・ウパニシャッド 2-3-1

と言って、五種の旋律のいちいちを雨の経過に配して念想崇拝せよ、と説いている。

そのほか祭祀にことよせた説明は、ウパニシャッドの全般にわたって認められるので、いちいち列挙しがたいほどである。

決定版中村元選集 第9巻 ウパニシャッドの思想 P35~36より引用

これはまた回を改めて詳述したいのだが、ウパニシャッドの前段階であるバラモン・ヴェーダの宗教においては、『祭祀(祭儀)』というものが絶対的な力を持っていた。

そこにおいて司祭たちが追求したのが、大まかに言って、大なる自然事象と小なる人間によって行われる祭祀のそれぞれの要素を、ある種の類似や因果関係、もしくは『直観』によって重ね合わせ『同置』し、その意味関係を念想しつつ祭式を進行する、という事だった。

しかしやがて、外形的な儀式の形式至上主義の不毛性に飽き足らなくなってきた内省的な求道者たちの関心は、祭儀から少しずつ離れて行き、人間存在と大宇宙の相関関係を模索し始める。

ウパニシャッドの哲人たちは、バラモンの行う祭儀をただそのまま承認していたのではない。旧来の祭儀に対して一定の距離をおいて考えていた。

その態度のひとつのあらわれとして、祭儀を宇宙や人間存在と連絡づけて考え、その意義を知って念想しながら祭儀を行うならば、いっそう大きな効果があると考えていた。

総じて古代人の間では、知識は、呪術的な力を持った一種の流動体と考えられていた。そこで知識ある人はその力を借りて、欲するがままに宇宙の事象の進行に力を及ぼすことができると考えていた。

だから知識とは効力を及ぼす潜勢力であり、対象を知っているばかりではなくて、対象を支配し所有する事ができるのである。

この知識を明知(Vidya)と称する。それは真実を透徹して知る叡智である。それは学殖ではなくて、心を統一して真理を体得する瞑想である。また、あるものを心の中でじっと思い続けて奉じている事を、念想する(Upāste)という。それを名詞化すると『念想』(Upāsana)となる。

決定版中村元選集 第9巻 ウパニシャッドの思想 P36~37より引用

中村先生はここで、意図してか否かは定かではないが「真実を透徹して知る叡智としてのVidya明知」を「学殖ではなく心を統一して真理を体得する瞑想である」と記述した直後に、それを受ける様な形で、ウパースとウパーサナつまり「念想」について言及している。

私の仮説では、そのような明知・ヴィディヤに到達するための方法論こそが、ウパースやウパーサナの進化(深化)形に他ならず、中村先生もまた、断定できないまでもそれを予想していたからこそ、ヴィディヤとウパース・ウパーサナを同じ文脈の中で続けて言及したのではないかと思う。

実際に、このような念想と同置の方法論は、やがてオームの念誦をブラフマンと同一視する思想、さらには個人の本質アートマンを大宇宙の根本原理ブラフマンと同一視する思想へと大きく発展・進化していく。

この神聖な音〈オーム〉は〈唯一者〉に到達しようとする形而上学的傾向においては絶対者のシンボルとして重要な意義を獲得した。

あらゆる語は聖音〈オーム〉に包摂され、聖音〈オーム〉は全世界に他ならないと考えられた。またこの神聖なシラブル(音節)は全ヴェーダの精髄であると見なされた。

シラブルを意味するAksharaという語はまた「不壊」という意味があるので、この神聖なシラブルは不壊者、不死者、恐れ無き者、とされた。

それは絶対者ブラフマンであり、人はそれを知った時に、それとなるのである。

神々と言えども、不死になるためには、それの内に帰入する。

そして、ついにヴェーダンタ学派では、聖音〈オーム〉の念想は、絶対者の念想の事であると解せられるようになった。

決定版中村元選集 第9巻 ウパニシャッドの思想 P40~41より引用

このように見てくると、日本語では念想や同置と訳されるウパースやウパーサナが、極めて精神性の高い求道的な『瞑想』に近い心的営為へと深化していった事はほぼ間違いない。だが果たしてそれは、『ウパニシャッド』という語とどこまで有機的に接続したものだったのだろうか。

そこで、ヴェーダの祭式からブラフマンの探求に至るインド思想史の流れの中で、極めて重要な意味を持ち続けてきただろうこのウパースとウパーサナという言葉について、ネット上のサンスクリット辞書で様々に調べてみた。

最初のウパースについては、以下のようになる。

upās

( upa-- 1 as-) P. (Potential 1. plural -syāma-) to be near to or together with (accusative) . ~の近くに、~と共にいる。

( upa-- 2 as-) P. upasyati-, to throw off, throw or cast down upon, throw under : A1. -asyate-, to throw (anything) under one's self. 下に投げ出す、自己の下?に~を放擲する。

( upa-ās-) A1. upāste-, to sit by the side of, sit near at hand (in order to honour or wait upon) etc. ; to wait upon, approach respectfully, serve, honour, revere, respect, acknowledge, do homage, worship, be devoted or attached to etc. そばに座る(何か、誰かに敬意を表しつつ近づき座り待つ、献身する)

to esteem or regard or consider as, 尊重する、顧慮する、~と見なす。take for ; to pay attention to, ~に注意を払う。 be intent upon or engaged in, perform, converse or have intercourse 性交、肉体関係、交際、霊的交通、霊交。with etc. ; to sit near,近くに座る be in waiting for, 待つ remain in expectation,期待しつつ留まる expect, wait for ; to sit, occupy a place, abide in, reside 住まう; to be present at, partake of (exempli gratia, 'for example' a sacrifice) ; to approach, go towards, draw near 近づき、向かい、接近する。(exempli gratia, 'for example' an enemy's town) , arrive at, obtain ; to enter into any state, ある状態に入る。undergo, suffer ; to remain or continue in any action or situation etc.状況や行為状態に継続的に留まる ; to employ, use, make subservient.

उपास्(ウパース)

2 Ā. 1 To sit near to (with acc.), sit at the side of (as a mark of submission and respect) 服従や尊敬の証として傍に近づき(低く)座る; wait upon, serve, worship; ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत Ch. Up.1.1.1 &c. मां ध्यायन्त उपासते Bg.12.6; 9.14,15. उद्यानपालसामान्यमृतवस्तमुपासते Ku.2.36; अम्बा- मुपास्व सदयाम् Aśvad.13; Śi.16.47; Ms.3.189.

-2 To use, occupy, abide in, reside; ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा Rām.1.35.1. Ms.5.93. -3 To pass (as time); उपास्य रात्रिशेषं तु Rām. -4 To approach, go to or towards; उपासाञ्चक्रिरे द्रष्टुं देवगन्धर्वकिन्नराः Bk.5. 17; परलोकमुपास्महे 7.89. -5 To invest or blockade (as an enemy's town). -6 To be intent upon, be engaged in, take part in, (perform as a sacred rite); उपास्य पश्चिमां सन्ध्याम् K.176,179; तेप्युपासन्तु मे मखम् Mb.; Ms.2. 222,3.14,7.223, 11.42. -7 To undergo, suffer; अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्लेशमुपासितुम् Mb.; Ms.11.184. -

8 To remain or continue in any state or action; 状態や行為に継続的に留まる。oft. with a pres. p.; अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते Bg.12.6. -9 To expect, wait for; दिष्टमुपासीनः Mb. -1 To attach oneself to, practise; उपासते द्विजाः सत्यम् Y.3.192. -11 To resort to, employ, apply, use; लक्षणोपास्यते यस्य कृते S. D.2; बस्तिरुपास्यमानः Suśr. -12 To respect, recognize, acknowledge. -13 To practise archery. 弓矢の射的

उपास्(ウパース):Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English Dictionary より

こうやって見てみると、おおよそのイメージは湯田氏の言う「何かあるものに近づく、何かある(超越的な)ものや力を得ようと努力する、あるいは、何かあるものを熱心に求めること」に間違いないが、加えて、近くに「座る」というニュアンスがすでに存在し、『日常的な自分』よりも価値の高い尊敬すべき何ものかに恭しく近づき座って待ち、投げ出し、献身し、接触し、交わり、その状態・営為に一定時間留まる、というイメージが想定できる。

その敬うべき何かこそが、究極的には湯田氏の言う「本来的自己としてのアートマンを "熱心に求める知的認識行為" 」の『アートマン』だと考えると、これは全体の感触としては『念想』であると同時に、中村先生が暗示?する様に『瞑想』であると言っても不自然ではない。

特にその意味の中に明確に『座る・坐る』という語義がある以上、その瞑想(念想)は『坐の瞑想』ではないのか、というイメージが自ずと湧き上がって来る。

さらにこのウパースUpāsは、Upaとāsに分けることができる。最初のUpaはウパニシャッドの従来の解釈でもすでに出ている。

upa: ウパ

towards, near to (opposed to apa-,away) , by the side of, with, together with, under, down (exempli gratia, 'for example' upa-gam-,to go near, undergo; upa-gamana-,approaching.

~に向かって、近づく、~のそばに、共に、一緒に、下に、元に、近づいて行く、接近する。

direction towards, nearness, contiguity in space, time, number, degree, resemblance, and relationship, but with the idea of subordination and inferiority (exempli gratia, 'for example' upa-kaniṣṭhikā-,the finger next to the little finger; upa-purāṇam-,a secondary or subordinate purāṇa-; upa-daśa-,nearly ten)

その方向に向かって、近づく事。空間的、時間的、数値的、頻度的、類似的、関係的に、接近、接触する事(ただし、「劣位・下位」から「優位・上位」に向かって)。

sometimes forming with the nouns to which it is prefixed compound adverbs (exempli gratia, 'for example' upa-mūlam-,at the root; upa-pūrva-rātram-,towards the beginning of night; upa-kūpe-,near a well) which lose their adverbial terminations if they are again compounded with nouns (exempli gratia, 'for example' upakūpa-jalāśaya-,a reservoir in the neighbourhood of a well).

prefixed to proper names upa- may express in classical literature"a younger brother" (exempli gratia, 'for example' upendra-,"the younger brother of indra-"), and in Buddhist literature"a son."(As a separable adverb upa-rarely expresses) thereto, further, moreover (exempli gratia, 'for example' tatropa brahma yo veda-,who further knows the brahman-) (As a separable preposition) near to, towards, in the direction of, under, below (with accusative exempli gratia, 'for example' upa āśāḥ-,towards the regions) .

近くに、その方向に、下に。

near to, at, on, upon.

近くに、上に(乗って)。

उप(ウパ)

ind. 1 As a prefix to verbs and nouns it expresses towards, near to, by the side of, with, under, down (opp. अप). According to G. M. the following are its senses :-- उप सामीप्यसामर्थ्यव्याप्त्याचार्यकृतिमृतिदोषदानक्रियावीप्सा- रम्भाध्ययनबुजनेषु :-- (1) nearness, contiguity 接触。उपविशति, उपगच्छति goes near; (2) power, ability उपकरोति; (3) pervasion 浸透。उपकीर्ण; (4) advice, instructing as by a teachar उपदिशति, उपदेश; (5) death, extinction, उपरत; (6) defect, fault उपघात; (7) giving उपनयति, उपहरति; (8) action, effort उप त्वानेष्ये; (9) beginning, commencement उपक्रमते, उपक्रम; (1) study उपाध्यायः; (11) reverence, worship उपस्थानम्, उपचरति पितरं पुत्रः.

-2 As unconnected with verbs and prefixed to nouns, it expresses direction towards, nearness, resemblance, relationship, contiguity in space, number, time, degree &c., but generally involving the idea of subordination or inferiority; 劣ったもの、下位のものから上に向かって。

upa:Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English Dictionary より

上の内容を見てみると、明らかに下手(下座)から上手(上座)にと、これは日本的な表現でもあるが、とにかく下から上を仰ぎ見ながらそばに近づく、という大まかなイメージが理解できるだろう。

次にāsを見てみる。

ās

to sit, sit down, rest, lie. 座る、下に座る。etc. ; to be present ; to exist ; to inhabit, dwell in ; to make one's abode in etc. ; to sit quietly, 静かに座る。abide, remain, continue etc. ; to cease, have an end etc. ; to solemnize, celebrate ; to do anything without interruption ; to continue doing anything ; to continue in any situation ; to last 継続して途切れる事なく何かを行う; (it is used in the sense of"continuing" , with a participle, adjective (cf. mfn.),or substantive exempli gratia, 'for example' etat sāma gāyann āste-,"he continues singing this verse";with an indeclinable participle in tvā-, ya-,or am- exempli gratia, 'for example' upa-rudhya arim āsīta-,"he should continue blockading the foe";with an adverb exempli gratia, 'for example'tūṣṇīm āste-,"he continues quiet"; sukham āsva-,"continue well";with an inst. case exempli gratia, 'for example' sukhenāste-,"he continues well"

आस् ās

आस् I. 2 Ā. (आस्ते, आसांचक्रे, आसिष्ट; आसितुम्, आसित) 1 To sit 座る, lie, rest; Bg.2.45; एतदासनमास्यताम् V.5; आस्यता- मिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः Ms.2.193. -2 To live, dwell; तावद्वर्षाण्यासते देवलोके Mb.; यत्रास्मै रोचते तत्रायमास्ताम् K.196; कुरूनास्ते Sk.; यत्रामृतास आसते Rv.9.15.2; Bk.4.6,8.79.

3 To sit quietly 静かに坐る, take no hostile measures, remain idle; आसीनं त्वामुत्थापयति द्वयम् Śi.2.57. -4 To be, exist. -5 To be contained in; जगन्ति यस्यां सविकाशमासत Śi.1.23. -6 To abide, remain, continue or be in any state, be doing anything, last; oft. used with present participles to denote a continuous or uninterrupted action 継続的な、中断される事のない行為;आस् ās: Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English Dictionary より

このआस् āsにこそ、『座る・坐る』という語義が乗っている事が良く分かる。そこには「継続的な妨げられる事のない静かな」というニュアンスが明確に示されており、ただ座る姿勢をとるだけに留まらない、より『意識的・精神的』な意義が見出せるだろう。それは私の眼には、すでに『瞑想』と重なり合って見える。

次にupāsana:ウパーサナ(同置)を見てみよう。

upāsana

n. the act of throwing off (arrows), exercise in archery 矢を放つ、弓術の実践.

f(ā-)n. the act of sitting or being near or at hand 座る、近くにいる.

f(ā-)n. serving, waiting upon, service, attendance, respect 仕える、待つ、侍る。etc.

f(ā-)n. homage, adoration, worship 帰依、礼拝、崇拝。(with rāmānuja-s, consisting of five parts, viz. abhigamana- or approach, upādāna- or preparation of offering, ijyā- or oblation, svādhyāya- or recitation, and yoga- or devotion) etc.

n. a seat .

n. the being intent on or engaged in.

n. domestic fire.

upāsanam:उपासनम्

उपासनम् ना 1 Service, serving, attendance, waiting upon 仕える、侍る、待つ; शीलं खलोपासनात् (विनश्यति); उपासनामेत्य पितुः स्म सृज्यते N.1.34; Pt.1.169; Ms.3.17; Bg.13.7; Y.3.156; Bh.2.42. -2 Engaging in, being intent on, performing 従事する、営む、没頭する、演ずる。; संगीत˚ Mk.6; सन्ध्या˚ Ms.2.69. -3 Worship, respect, adoration. -4 Practice of archery 弓術の実践. -5 Regarding as, reflecting upon. -6 Religious meditation ~と見なす、熟考する、瞑想する. न कर्मसांख्ययोगोपासनादिभिः Mukti Up.1.1. -7 The sacred fire. वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्. Y.3.45. -8 Injuring, hurting; (fr. अस् 2). -Comp. -उपासना- खण्डः, N. of the first section of the Gaṇeśa Purāṇa.

upāsanam : Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English Dictionary より

ここでは、座る・坐るという原イメージと合わせて、より宗教実践的なニュアンスが顕在化してくる。それは信仰的な態度と共に、Regarding as, reflecting upon. -6 Religious meditation という説明を見れば分かるように、明確に『瞑想』に接近している(これらの英語は一般に瞑想を表す語の中でも代表的なDhyānaの訳語に該当する)。このRegarding asが日本語訳の同置と重なるものだろう。

このMeditationという説明と共に私が気になったのが、the act of throwing off (arrows), exercise in archery.と4 Practice of archeryだ。これはupāsの説明で出てきた13 To practise archery.(弓術の射的)に重なるものだ。

実はインド教の世界では伝統的に、この弓術の実践において的を射止めるという営為が、広く『アートマン=ブラフマンに至る』為の【瞑想実践】あるいは【サマーディ】の暗喩として用いられてきた、という事実がある。

ウパースやウパーサナの語義の中にその様な『弓術における射的』のイメージが存在する事は、この両語が瞑想実践と深く関るものとして伝統的に認識されていたひとつの証左ではないか私は考えている。

さらにこのウパーサナは、語義的にUpaとāsanaに分けることが可能だ。下にこのāsanaを見てみよう。

āsana

n. (but āsan/a- ) sitting, sitting down.

n. sitting in peculiar posture according to the custom of devotees, (five or, in other places, even eighty-four postures are enumerated;See padmāsana-, bhadrāsana-, vajrāsana-, vīrāsana-, svastikāsana-:the manner of sitting forming part of the eightfold observances of ascetics). 篤信者によって行われる特定の坐法ポーズ。5つあるいは84あるとも言われる。パドマーサナ、バドラーサナ、ヴァジラーサナ、ヴィラーサナ、などアシュタンガ(ヨーガ)を参照。

n. halting, stopping, encamping.

n. abiding, dwelling etc. .

n. seat, place, stool etc. .

n. the withers of an elephant, the part where the driver sits.象使いが座る象の背中の部分。

n. maintaining a post against an enemy.

आसनम् āsanam

आसनम् [आस्-ल्युट्] 1 Sitting down. -2 A seat, place, stool; Bg.11.42; स वासवेनासनसन्निकृष्टम् Ku.3.2; -3 A particular posture or mode of sitting; 特定のポーズあるいは様式の坐法。cf. पद्म˚, वीर˚, भद्र˚, वज्र˚ パドマーサナ、ヴィーラーサナ、バドラーサナ、ヴァジュラーサナ。&c. cf. अनायासेन येन स्यादजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् । आसनं तद् विजानीयाद् योगिनां सुखदायकम् ॥ -4 Sitting down or halting, stopping, encamping. -5 Abiding, dwelling; Ms.2.246; 6.59. -6 Any peculiar mode of sexual enjoyment (84 such āsanas are usually mentioned). -7 Maintaining a post against an enemy (opp. यानम्), -8 The front part of an elephant's body, withers. -9 Throwing (fr. अस् to throw). -11 Place where the elephant-rider sits,

आसनम् āsanam:Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English Dictionary より

私もこの時になって漸く気づいたのだが、ウパーサナ(同置)に含まれるāsanaはヨーガの坐法を意味する『アーサナ』そのものであり、ウパースのアーサナ、あるいはウパのアーサナ、という複合語としてウパーサナを把握する事も可能なのだ。

そこでこれまで分析的に把握してきたそれぞれの語義をまとめて、ウパーサナについての全体像を概観すると、およそ以下のイメージが浮かび上がってくる。

尊敬や服従の念を持ちながら下から上を仰ぎ見る態度で、超越的な何ものかに近づき、接触し、感得する為に、非日常的な意識と集中を持って特定の坐法をとり静かに坐る(静止した『坐=アーサナ』の形の中で、それら超越者を念想する)

このように読み取る事も十分に可能だと私は思うのだが、いかがだろうか。

そしてそのような『坐の瞑想』を深める中で直観された真理こそが『アートマン』であり、更には『アートマン=ブラフマン』であり、その様にして獲得された真理の知識を『近座』の中で師匠から弟子へと言語化して伝えた『言葉の集成』こそが【ウパニシャッド】であった、と考える事もできる。

つまり、定式化されたウパニシャッドという言葉には、アートマンorブラフマン等の超越者の下に坐る(瞑想してそれを感得する)という意味と、師匠の下に弟子が座って教えを受ける、という二つながらの意味が同時に含意されている、という事だ。

もちろん、今回引用した辞書に載っている語義と言うものは、現在入手可能な、という意味での一覧であって、その全てがブッダ以前の古ウパニシャッドの時代から存在したとは断言できない。つまりこれらの語義の内のいくつかは、ブッダ以降の後世において確立した可能性も否定できないだろう。

しかし、インド教全般に言える事だが、特に宗教的な文脈においては古式の伝統が変わらずに踏襲される傾向が強く、後世に付加された語義も、元々のニュアンスを忠実に踏まえた上で発展的に『加上』される、という視点を失うべきではない。

つまり、元々ウパニシャッドにおけるウパースやウパーサナという概念が、『坐の瞑想』という実践的なニュアンスを濃厚に持っていたからこそ、そこから分離された『アーサナ』と言う単語が、瞑想の坐法を意味するようになった、と言うように。

以上は、単なるアマチュアの安楽椅子探偵が紡ぎ出した思索に過ぎず、専門家の充分な検証を待たなければならない。しかしウパニシャッドにおいてウパースやウパーサナという営為が極めて重要かつ象徴的な意味を持っていた事は何人も否定し得ないだろう。

この両語が全インド教における『瞑想実践史』という視程の中で再検証され再定義された時、ゴータマ・ブッダがそれらの中でどのようなポジションを締めていたのかが明らかになる。そう私は考えている。

端的に言えば、それは、

沙門ゴータマ・シッダールタがブッダガヤの菩提樹下に結跏趺坐した、その行為こそが、すなわち【ウパーサナ】そのものであった可能性が高い

と言う事だ。

アタルヴァ・ヴェーダにはこうある。

偉大なる神的顕現(大宇宙の支柱スカンバ=ブラフマン)は、万有の中央にありて、熱力を発し水波の背に乗れり。

ありとあらゆる神々は、その中に依止す、あたかも枝梢が幹を取り巻きて相寄るごとくに。

世界文学大系〈第4〉インド集

アタルヴァ・ヴェーダ:スカンバ賛歌10-7-38 辻直四郎訳より

霊的な大樹の幹(みき)をブラフマンと見立てた時、四方八方に展開する枝葉・梢・樹冠は神々を含む現象世界となる。つまり霊大樹はその存在が全体として、ブラフマンという偉大なる支柱(スカンバ)とそれに支えられてそこから展開する現象世界を体現・象徴するものなのだ。

この場合、大樹の幹は大宇宙の車軸(つまりは大支柱スカンバ)としてのブラフマンでもあり、展開する枝梢・樹冠は『ブラフマ・チャクラ』としての車輪だと見ることもできるだろう。

どちらにしても、ブッダガヤの菩提樹下に結跏趺坐した時、彼、沙門シッダールタはいたずらに意味なく、あるいは単に日陰の涼を得る為にそこに坐った訳ではなかった、と言う事だ。

彼は菩提樹という霊大樹に対した時、明確にそれを『ブラフマン=真理』の象徴と深く認識・自覚した上で、その根元足元に下から仰ぐ形で近づき、触れて、坐って、静止して(正に【ウパ アース・アーサナ】!)、結跏禅定に入った。

つまり、第一に菩提樹とブラフマンが『念想・同置』され、さらにその世界霊大樹としての菩提樹と結跏趺坐する沙門シッダールタが、両者あたかも同化するかの様に『念想・同置』された。

Pinterest より。ブッダガヤの菩提樹下で悟りを開いたブッダ

その様に考えた時に初めて、ウパニシャッド的な求道・探求の全き延長線上に沙門シッダールタを定位する事が可能になる。

それは同時に、ヴェーダ・バラモン教からウパニシャッド、そしてゴータマ・ブッダを経てヒンドゥ・ヨーガという、全インド教的な『ビッグ・ヒストリー』が、整合性ある一続きの流れの中に把握される事を意味するだろう。

(ここでひとつ注意しなければならないのは、悟りを開く『以前』のいち沙門シッダールタはウパニシャッド的な真理 =ブラフマン/アートマンを求めて菩提樹下に坐ったのだが、しかし彼が最終的に到達した『答え』とは、微妙にしかし明確に、そのような文脈を『超越』していた、という点だ)

そこにおいて極めて重要な意味を持つのが、直接的に前回投稿内容と関連してくる『内なる祭祀』あるいは『内部化された火の祭祀』というコンセプトだ。

『内なる祭祀』について知る為には、まず、ヴェーダの祭式を成り立たせていた背景心象・世界観というものが、一体どのようなものであったのかを正確に理解する必要があるだろう。

次回、そもそもアーリア・ヴェーダの民にとって『祭祀』というものがどのような意味を持っていたのか、という地点から詳細に紐解いていきたい。

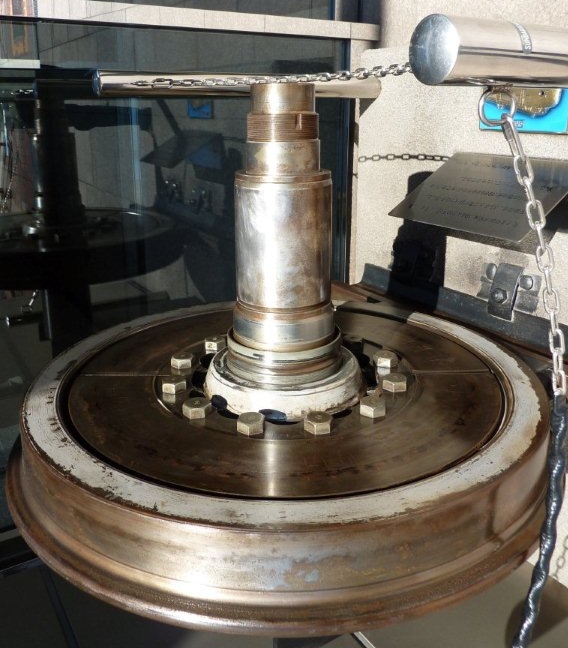

身体の中の須弥山「輪軸」世界

大宇宙世界の中心車軸を万有の支柱スカンバとしてブラフマンに見立て、転変輪廻する現象界を車軸の周りで回転する車輪に見立てる。

「不動なる車軸(世界の支柱)をプルシャ=アートマン=ブラフマンと重ね合わせ、躍動する車輪を輪廻する現象世界プラクリティ=人間的(身体的)生存 =『心』と重ね合わせる基本的な思考の枠組み」

実は仏教的な文脈の中にも、この様な輪軸の思想と造形は脈々と受け継がれている。

それが、須弥山(メール山)の世界観だ。

倶舎論によれば、大宇宙であるところの虚空にぽっかりと気体でできた風輪が、その大きさは文字通り宇宙大の広がりを持って浮かんでいる。その上に太陽の直径の六倍ほど、800万Kmを超える直径を持つ液体の水輪が浮かび、その上に同じ直径で固体の金輪が浮かんでいる。金輪の上は塩水の海によって満たされ、その周囲を囲むように鉄囲山が取り巻いている。

広大な海の中心には須弥山が聳え、その周りは七金山によって環状に囲まれている。その周囲にはやや離れて四つの島大陸があり、南側にある閻浮提(えんぶだい)が人間(古代インド人)の住む世界だ。

島の底は海中で金輪の表層とつながって、その金輪の地下深くに地獄界がある。須弥山には帝釈天(インドラ)や梵天(ブラフマー)を始めとした神々が住み、その頂上周りを太陽(日天)と月(月天)が周回しているという。

上の図版はネット上で見つけた大まかな概念図に過ぎないが、その基本的な輪郭が以前に紹介したシヴァ・リンガムや新幹線の輪軸と驚くほど似ている事が分かるだろう。

新幹線の車軸と車輪を直立させたもの

プーリー・ジャガンナートのラタ・ジャットラ、木製スポーク式車輪

円輪の中心に車軸(リンガ)が屹立する

上の記事で紹介したように、リンガとはサーンキャ的なプルシャ=アートマンであり、究極的には宇宙万有の支柱と称えられたブラフマンに行きつく。その周囲に展開するヨーニはプラクリティ(現象世界=人間的日常世界)を含意している。

須弥山の場合も、四つの島を浮かべた金輪の海(人間の生活圏)とその中心にある須弥山(神々、究極的にはブラフマー神の住処)という構造が完全に重なり合っている以上、これは単なる形態の類似だけではなく、その思想的な起源をも同一にする、と考えるべきだろう。

このような須弥山(メール山)世界観、仏教の姉妹宗教とも言えるジャイナ教の寺院にも酷似する具象化された『モデル』として実在するので、下に紹介しよう。

ジャイナ教のメール山(スメール)モデル。輪軸のイデアと形象を踏襲しているのは明らかだろう

ヴィジュアル的に見れば第一感、このメール山(須弥山)の世界観がシヴァ・リンガムと同じように、スカンバやブラフマ・チャクラなど、ヴェーダやウパニシャッドに見られる輪軸世界観の延長線上にある事が容易に想定可能だろう。

繰り返して言うがそれはつまり、神(仏や神々)が住まう車軸としての須弥山(あるいは神【至高者】そのものとしての万有の支柱ブラフマン=プルシャ=アートマン)とその周りに展開する車輪としての現象世界(プラクリティ=日常的な人間世界)、という構図だ。

詳細は世界の中心にあって、それを展開せしめる須弥山|note

を参照

そして実は、ここが面白いところなのだが、インド思想には、人間を取り巻く外部環境世界を大宇宙マクロ・コスモスとし、人間の身体を小宇宙ミクロ・コスモスとして両者を重ね合わせ、アナロジーで『同置』すると言う思考の枠組みが存在する。

これは個我の本質であるアートマンが実はブラフマンと同一である、というウパニシャッドの思想とも深い関わりを持っている。

それが、ヨーガ・チャクラの身体観だ。

ヨーガの思想では、私たちの身体に重なるようにして目に見えない霊的微細身が存在するという。そこにはプラーナが流れる大小のナディ(脈管)が想定され、背骨と重なる中心的な脈管であるスシュムナー管に貫かれる形で、会陰部から頭頂部にかけて7つの霊的センター『チャクラ』が存在している。

ヨーガ・チャクラ図。チャクラはその名前通り、本質的に体内の『車輪』だ

そして、このスシュムナー管の周りをらせん状にイダーとピンガラー管が取り巻いており、このイダーは月の回路を、ピンガラーは太陽の回路を意味し、中央のスシュムナー管はメール山に擬せられて『メール・ダンダ』と呼ばれている。これは体内に須弥山世界の構図がそのまま再現されている事を意味する。

以上、books.google.co.jpより

In Sanskrit, the spine is meru danda; the mountain called Meru was the legendary axis of the earth.

サンスクリット語では脊柱をメール・ダンダという。メールと呼ばれる山は伝説的な地球の中心軸である。

須弥山=メール山(万有の支柱=ブラフマン)がマクロ・コスモスの車軸であるならば、身体の中心にあってそれを支える背骨(重なり合うスシュムナー管)もまたミクロ・コスモスの車軸に他ならない。

世間に流布しているヨーガ・チャクラ図を見ると、各チャクラの円盤面が正面を向いて描かれる事がほとんどだ。そのため私たちはつい錯覚してしまうのだが、実は本来のチャクラは背骨(スシュムナー管)を車軸に見立てた時に車輪となるように、身体が直立した時に地面に対して水平になる形で存在している(それはリンガに対するヨーニの関係と同じだ)。

スシュムナー管に貫かれたアナハタ・チャクラ。チャクラ(車輪)はその中心をスシュムナー管(車軸)に貫かれている。”Kundalini Yoga” by Swami Sivananda Radha より

その ‟構造的な” 関係性は、「スシュムナー管=リンガ=車軸」であり、「チャクラ=ヨーニ=車輪」になる。

ヴィジュアル的に見て、盤面を正面に向けた方が美しく分かり易いために、ヨーガ・チャクラは便宜的にこのように描かれるだけなのだ。これは上のアナハタ・チャクラ図を良く見れば、ひと目で確認できる事実だろう。

詳細は、チャクラ思想の核心8・身体の中心にあって、それを転回せしめるダンダ を参照

ヨーガ・チャクラはタントラ・シャクティの思想に根ざし、シヴァ・リンガムの造形・思想とも関わりが深いが、これらは時系列的に見ればすべてゴータマ・ブッダの時代から遥か後世に顕在化したものだ。

しかし、基本的な身体観である『身体の中には車軸と車輪が存在し、それはブラフマン輪軸世界観のミニチュア版である』という原型思想は、すでにシッダールタの時代には確立しており、それは医学・解剖学的な裏付けを元にした上で、シッダールタ自身も一般的な常識としてわきまえていた、そう私は考えている。

何故、そう言えるのか?

第一に、ブッダの時代にすでにメール山(須弥山)を中心とした世界観が確立していたことは、古層のパーリ経典の各所に直接「帝釈天(インドラ)や梵天(ブラフマー)等神々の住まうメール山」という記述が存在する事からも明らかだろう。

そして、そもそも「世界は身体であり身体は世界である」という世界観が、ブッダの生まれるはるか以前、リグ・ヴェーダの時代にすでに存在し(黄金の胎児ヒラニヤガルバ、原巨人プルシャ)、連綿と受け継がれていた事から、ブッダの時代にこの両者が一体化した『小世界としての身体の中心にあるメール山』という身体観が存在したと見るのはごく自然な流れだからだ。

これを本ブログの趣旨に沿って、現在可能な限りの範囲で言語化すると、以下のようになる。

「解剖学的な知見を前提に、背骨を身中の支柱=須弥山(スカンバ=メール・ダンダ)に見立てた上で、骨盤(および下肢)を大地の車輪に、頭蓋骨(頭頂部)を天上界の車輪に重ねる輪軸身体観」

「身体各所を水平に『輪切り』にした時に現れる解剖学的構造において、肉身を車輪と見、その中心に当たる背骨(含む脊髄)を車軸と見る身体観と、更に並行して、輪切りにした肉身の中心近傍に存在する『空処』を、車軸の通る『軸穴』と見立てる身体観」

(この点に関しては非常にニュアンスが複雑微妙なので、今後より詳細を詰める予定)

これが、本ブログの論考、その骨格を支える二つ目の前提仮説になる。

Human Skeleton Spineより。背骨は車軸であり、頭蓋と骨盤の天地両界を分かち支える(身体万有の支柱)

Chariots wheel getting ready for Puri Rath Yatra - Galleryより

輪軸を垂直に立てると『マクロ・コスモス=大宇宙・世界』になり『ミクロ・コスモス=身体』になる

もちろんこの身体観は、これまでの投稿で触れた「静的な車軸と動的な車輪」というラタ戦車の原風景から、「静的なプルシャ=アートマンと、動的なプラクリティ=輪廻する現象世界」という原サーンキャ的な思想、さらに世界の中心に須弥山が聳え立ち、その山頂にブラフマー(梵天)が住まうと言う世界観、そして前回投稿した『車輪の軸穴の良し悪しが《スカとドゥッカ》の原像となっている事実』などと、その思想基盤を共有する対応関係にある。

次回以降、この特殊インド的な輪軸思想を核心に据えた『身体=世界』という心象風景について、ヒンドゥー・ヨーガのクンダリーニ思想とその実践を手掛かりに、考察を深めていきたい。

そこで重要になって来る概念が『内なる火の祭祀』に他ならない。

(本投稿は脳と心とブッダの悟り: 身体の中の須弥山世界 を大幅に加筆・修正の上移転したものです)