マーラ(悪魔)としての愚父シュッドーダナ王と、生母マーヤーの死

本投稿はYahooブログ 2015/6/17「シッダールタ王子と愚父シュッドーダナ王」としてアップされた記事の移転になる。

これは当時、二ヶ月の入院闘病の果てに父が亡くなった直後のエントリーで、そこにまつわる生々しい情動に少なからず影響されており、そのまま移転するかどうか大いに悩んだのだが、本文に書いてある様に、この「父親」という存在は私にとって(そしておそらくはシッダールタ王子にとっても)、その求道探求のある種の原動力であり反面教師になっていた、という事実を考慮して、ほぼ当時のままに移転する事に決めた。

そこには、亡くなった直後の父に対する批判的な文言が明らかで、不快に感じる方もいるかとは思う。それは日本人的なセンチメントとしては自然な事だ。

しかし母が父によって負わされたしまった『救いようのない悲嘆と懊悩』に対する、ひとつの鎮魂歌として、このエピソードはネット上に残して置きたく思ったので、その点はご勘弁いただきたい。

~~~~~~~~~~~

2015年6月17日

四月から入院していた老齢の父が、この6月12日に息を引き取った。享年81才だった。私自身、近親者の死に間近に立ち会う事は初めてだったので、この間、様々な事を感じ、そして考えた。

無事葬儀を終えた帰宅後、兄と私のふたり母を囲んでいろいろな話が始まったのだが、2時間も過ぎたころ、母の口からある種「衝撃の告白」とも言える打ち明け話が始まって、父という存在について、改めて思いを巡らせる事となった。

問題の性質上、本ブログではその詳細について語る事はできないが、実はそこから続く様々な語り合いの中で、私も兄も幼いころから父という人間に対して、全くと言っていいほど親しみを持てないでいた事が切実に分かった。

それは幼い子供特有の直感とも言える鋭い感性に基づいたもので、私も兄も、幼な心に父に対して「自分は絶対にこのような人間にはなりたくない」と固く心に決めていたという一点において一致したのだ。

別に直接的なDVを受けていた訳でもないのに、何故、小さな子供がそこまで実の父親の事を「厭離」したのか。その理由が母の告白によって、全て明らかになった気がした。

私にとって、そもそも何故、仏教と言う世界に心ひかれこのようなブログを立ち上げてしまっているのか、という事の原点もまた、遡れば父とのしがらみにあったのかも知れない。

端的に言って、正にブッダの生きざまとその人間性こそが、父親存在と真逆のベクトルを志向しているものだったからだと。

譬えて言うならば、それは、四門出遊のエピソードにおいて東西南の三門を経て絶望に苛まれたシッダールタ王子が、北門からの道において一人の出家沙門と遭遇し、文字通り死中に活の希望を見出して、出家を志した瞬間のように。

そう、おそらく私にとってブッダ存在とは、父親存在の「反語」としての『希望』だったのだ。

ここではこれ以上、私たち家族と父との間の半世紀以上にわたる関係性については詳述はしないが、その代わりに、本ブログの趣旨に従って話をつなげていきたいと思う。

その焦点とはもちろん、シッダールタ少年と父王シュッドーダナとの関係性についてだ。

私はこれまで、初期教典を中心に様々な仏伝物語に眼を通してきた。その間常に念頭に置いていた疑問とは、

「何がそれほどまでにシッダールタを苦悩に追いやった根本理由だったのか?」

という点だった。

大乗仏教では、伝統的に「一切衆生を済度せんとして出家した」などと言われ、またテーラワーダにおいても四門出遊などのエピソードに象徴されるように、その「個人的な苦悩のリアル」については、定型化され曖昧化されてしまっている。

どちらにしても、ある種超越的かつ規範的なブッダ観が支配的となった結果、人間ゴータマ・シッダールタ、その原像とも言うべきものが見えなくなっている。

私が知りたいと願ったのは、経典においては杓子定規な文脈によって隠蔽されてしまった、正に人間シッダールタの、その人間であるが故の生々しい『苦悩のリアル』についてだったのだ。

そこで私なりに仏典を様々に読み解いていった結果、極めて興味深い事実として注目したのが、シッダールタ王子と父王シュッドーダナとの関係性だった。

もちろんその様な視点を持つに至った契機が、私と父との個人的な関係性の『投影』にあることを、私は決して否定はしない。しかしながら、同じような境遇に置かれなければ決して理解されようがない事柄、というものも確実に存在するのだという「真理」については、常に謙虚であって欲しいと思う。

パーリ経典にある程度親しむと、そこにはしばしば『マーラ』、すなわち “悪魔” というものが登場する事に気づくだろう。相応部経典には日本語訳でその名も「悪魔との対話」という一巻さえ存在する。

このマーラ、苦行に邁進する沙門シッダールタを誘惑したり、転法輪を止めさせようとしたり、ブッダに早く死ぬよう促したりして、そのたびにブッダによってあっけなく撃退され、総じて水戸黄門に対する悪代官の役回り、つまりブッダの悟りの智慧やその偉大性を引き立てるための愚劣な悪役として描かれる事が多いものだ。

しかし、同時にこのマーラという存在は、ブッダの教えとその行道において、極めて重要な意味を持つ「キーパーソン」である、とも考えられるのだ。

その心は、以前「悪魔 vs 梵天:『不死の門は開かれた!』」や「『一切』としての十二処十八界とマーラ、そして『四聖諦』:《瞑想実践の科学19》」などで書いたように、ブッダの行道実践とその教えにおいて、最も重要な核心部分であるところの六官・六境・六識が、『マーラの領域』と呼ばれていた事実にある。

悪魔(マーラ)は言った。

「修行者よ、眼・耳・鼻・舌・身・意は私のものです。色形・音声・香り・味・触れられる物・考えられる事は私のものです。眼耳鼻舌身意の識別領域は私のものです。

そなたは、どこへ行ったら、私からのがれる事ができるだろうか」

(サンユッタニカーヤ:悪魔との対話 中村元訳)

これまで『一切』として取り上げて来た『十二処十八界』は全てマーラの領域であり、そこから脱出したところがニッバーナである。あるいは、マーラの領域が滅した時、それがニッバーナと呼ばれる。

169 師は答えた。「雪山に住む者よ、六つのものがある時世界は生起し、六つのものに対して親愛をなし、世界は六つのものに執着しており、世界は六つのものに害われている」(六つとは六官・六境)

170 「世間には五種の欲望の対象があり、意(の対象)が第六であると説き示されている。それらに対する貪欲を離れたならば、すなわち苦しみから解き放たれる」

(スッタニパータ:中村元訳)

五官六官とその対象との接触から生まれる五欲六欲への貪欲執着から完全に離れたなら、すなわち苦しみから解き放たれる(=ニッバーナ)。

250 通路(六つの器官)をまもり、器官に打ち勝って行ぜよ。理法のうちに安立し、まっすぐで素直な事を楽しみ、執着を去り、あらゆる苦しみを捨てた賢者は、見聞したことに汚されない。

(☆「機官」を「器官」に変更。スッタニパータ:中村元訳)

その苦しみから解き放たれる(=ニッバーナ)ための方法(メソッド)とは、六官の通路(門戸)を防護することであり、六官から生まれる執着に打ち勝ってそれらから厭離した賢者は清浄となり、あらゆる苦しみから解き放たれ(=ニッバーナ)二度と汚されない。

以上のように見てくると、五官六官とその六つの対象、それらの接触によって生まれる六識(全十八界=一切世界)という《マーラの領域》から解脱する事こそがニッバーナであり、そのニッバーナに至る為の行道こそが《五官六官の防護》である、という流れの整合性が明らかになると思う。

そして実は、父王シュッドーダナが世俗の外の事柄(出家瞑想修行)に傾きがちなシッダールタ王子を、何とか世俗に引き留める為にと、あれやこれやと手を尽くして働きかけたのが、正にこの五官六官の欲望の対象を十分に与えて、それに溺れさせる事によって、出家を断念させる、という企みだったのだ。

比丘達よ、非常に華奢で、最高に華奢であった私のために、シャーキャ族の父は、たとえば、踊り、歌、音楽、伎楽、女といった五欲の対象を用意してくれた。私が遊び、戯れ、快楽に耽るためである。

(マハーヴァストゥ:ブッダの大いなる物語 平岡聡訳 上巻P349より引用)

もちろん、これらシュッドーダナ王のはたらきかけは、跡取りである愛しい我が子を出家によって失うまいとする親心の発露だと説明されるのだが、しかし、その役回りは、まさしくマーラそのものではなかっただろうか?

続く出家に至る文脈は、シュッドーダナ王が『強要』したマーラ的俗界生活の、見事な「反義」になっている事が理解されるだろう。

比丘達よ、非常に華奢で、最高に華奢であった私は、「家での生活には束縛が多いが、出家は虚空(の如く自由)である。完全に制御され、まったく非の打ち所がなく、清浄で純白なる梵行を、家に留まったままで修する事は不可能だ。いざ私は家持ちの生活から家なき状態へと出家しよう」と考えた。

実に比丘達よ、涙でのどを詰まらせた泣き顔の両親の意に反し、私は快適な生活と~転輪王の位とを捨て去って、家持ちの生活から家なき状態へと出家すると、都城ヴァイシャーリーに下り、そこに到着した。

(同書P350)

家での生活は五欲六欲の束縛にまみれており、出家とはその束縛からの完全な自由を志向する。五欲六欲の束縛に縛られた生活を幸せと考える両親の意に反して、私は出家の道を選んだ。何よりもニッバーナのために。

759 有ると言われる限りの、色かたち、音声、味わい、香り、触れられるもの、考えられるものであって、好ましく愛すべく意に適うもの、

760 それらは実に、神々並びに世人には「安楽」であると等しく認められている。またそれらが滅びる場合には、かれらはそれを「苦悩」であると等しく認めている。

761 自己の身体を断滅する事が「安楽」である、と諸々の聖者は見る。正しく見る人々のこの考えは、一切の世間の人々と正反対である。

762 他の人々が「安楽」であると称するものを、諸々の聖者は「苦悩」であると言う。他の人々が「苦悩」と称するものを、諸々の聖者は「安楽」であると知る。解し難き真理を見よ。無知なる人々はここに迷っている。

(スッタニパータ:中村元訳)

五欲六欲の束縛によってシッダールタを耽溺させ、在家の生活に縛りつけようとしたシュッドーダナ王こそが、ここで言う世人であり、一切の世間の人々であり、迷っている無知なる人々そのものであり、まさしくマーラの奴隷であり、マーラの眷属であり、ある意味、マーラそのものだった、そう考えられるのだ。

そしてここでは、自己の身体という五欲六欲が現象する現場、つまり心身総体としての五蘊=十二処十八界(マーラの領域)の断滅こそが、「安楽」つまりニッバーナであると断言されている。

763 覆われた人々には闇がある。正しく見ない人々には暗黒がある。善良なる人々には開顕がある。あたかも見る人々に光明があるようなものである。理法が何であるかを知らない獣のような愚人は、安らぎの近くにあっても、それを知らない。

(スッタニパータ:中村元訳)

シュッドーダナ王とは、正にこの、闇がある覆われた人であり、暗黒にある正しく見ない人であり、理法が何であるかを知らない獣のような愚人であり、「真の安らぎ」についてシッダールタ王子に指し示す事が出来ない愚父であった事は明らかだろう。

764 生存の貪欲にとらわれ、生存の流れに押し流され、悪魔の領土に入っている人々には、この真理は実に覚りがたい。

(スッタニパータ:中村元訳)

正にシュッドーダナ王こそが、この悪魔の領土の真っただ中に安住し、その事に何の疑問すら持たずに、その生き方価値観を一方的に押し付ける者として、シッダールタ少年の前に立ちはだかっていたのだ。

そのようなシュッドーダナ王の価値観生き方に対して、おそらく少年シッダールタは常に違和感を感じ続け、共感も尊敬も持ちうる事ができなかった。だからこそ最終的に、彼によって(一方的に)用意され設定された王宮での生活を何の未練もなく捨て、出家できたのだ。

これはすこぶる現代的な問題でもあるのだが、例えば野球選手でいえばイチローや松井秀樹選手における父子関係、あるいはボクシングならば、亀田三兄弟の父子関係を思い起こしてみよう。

父親によって提示された価値観やWay of lifeを、100%肯定的に迷いなく子供(男の子)が受け入れられた場合、彼らは父親の心的ベクトルを一つの理想的モデルとして内面化し、父親の優れたコピーになろうと努力し、父親によって代表される世俗社会の中での成功を、何の疑問もなく志向していく。

けれども、もし父親によって提示されるその生きざまあるいは人間存在の在り様が、子供の「ネイチャー」にとって真逆の共感不可能なものだったとしたらどうなるだろうか。彼は自分がなるべき将来像を喪失し、深く悩み、迷わずにはいられない。

亀田三兄弟など見ると、まさしく父親の生き写しのコピーそのものの様にも見える。その顔かたちも思考パターンも人生観も。

けれどもシッダールタ少年の場合、正に幸か不幸か(!)、シュッドーダナ王とは真逆のネイチャーの持ち主だった。父王によって提示され与えられたあらゆるWay of lifeは、彼のそのネイチャーを決して満足させる事はなかったのだ。

そして最終的に、彼は妻子とともにある王城での生活を捨てて出家し、求道の沙門となることを選び取った。

けれど彼にとっての本質的な束縛は、実は妻子ではなかった。それはある意味、彼の人生上最初にして最大のマーラであった父王シュッドーダナを、そして彼によって一方的に押し付けられた世界を捨てる、という事だったのではなかっただろうか。

父と息子、という関係性は、現代的な意味も含めて、人類普遍のテーマかも知れない。

もし男の子が、「将来、お父さんみたいになりたい。絶対なる!」と無邪気に心の底から思えるのならば、彼の魂は安定し、世俗社会の中で肯定的な自己を確立していくことができるだろう。

(いわゆる、「伝統的な社会」とはおおむねそのようなものだ)

けれど逆に、その少年がもし「絶対に、お父さんみたいな人にはなりたくない!」と心の底から感じてしまったとしたら、どうなるだろうか。彼の心は動揺し、苦悩し、模索し、「お父さん」以外の道を目指す他ないかも知れない。

最終的に、人生最初にして最大のマーラである愚父シュッドーダナを捨ててシッダールタ王子は出家した。それは彼にとっては已むにやまれぬ魂の必然的な選択だったのだろう。

そして悪戦苦闘し、ついに父王が安住する六欲にまみれた「世界」を滅した「ニッバーナ」という境地へと至った。

幼な心に父に対して「厭離」の感情(それは、多分に「父」によって代表される “大人社会” に対しても重ね合わされた)を少なからず持ってしまっていた私が、やがて長じて、仏教に関心を持つようになったのもまた、理の当然であったのかも知れない。

それにしても、父王シュッドーダナとの関係性も踏まえたとしても、依然としてそれは抽象的に過ぎる。「恵まれた王侯暮らしの全てを捨てても出家せざるを得ない」と言う程の、シッダールタが直面した『苦悩のリアル』とは、より具体的には一体何だったのだろうか。

これまで色々と読んできた解説書の中で、それについて突っ込んで考察しているものは、残念ながらほとんど見られなかった。

これもまた主観の投影である、と言われたらそれまでかも知れないが、その焦点とは、ひとつには生母マーヤー夫人の存在ではなかったかと、私は考えている。

四門出遊のエピソードに象徴される様に、シッダールタ少年は人間存在の『死』と言う現実に激しく拘泥している。だとしたら、自分にとって最も身近な生母の死と言うものが、彼にとって重要な意味を持っていなかったはずがない。

以前にも紹介したラリタヴィスタラには、この生母の死について、以下のような「説明」が記述されている。

さて修行者達よ、かのボサツが生まれてから七日後に、彼の母マーヤー・デーヴィーは死の時期に達した。彼女は死んだ時に三十三天の神々の中に再生する事ができた。

しかし、修行者達よ、もし、お前達が、マーヤー・デーヴィーが死の時に達したのはかのボサツの罪であると考えるならば、それは見るべき事を見たとは言えないのだ。それは何故か?

それは彼女の寿命の限界であったのである。過去のボサツ方もまた、彼らが生まれて七日後にその母親は死んでいるのだ。

このラリタヴィスタラは成立年代は紀元後と新しいが、そこに収録された文言内容は非常に古いものに富んでいる。マーヤーが亡くなったのはシッダールタ誕生の七日後だという事は、多くの文献で共通しているようだ。

この、子を産んで一週間で亡くなるという状況を鑑みて、第一に考えられるのはいわゆる産後の肥立ちが悪い、という状況だろう。産褥熱なども考えられるし、あるいはルンビニの園という屋外(伝記による)での不衛生な出産状況が災いしたのかも知れない。

(私は個人的に、「帝王切開」の可能性も少し考えている)

どちらにしても、このマーヤーの死が、シッダールタの出産に起因する可能性は極めて高いと言わなければならない。

おそらく、その様な判断は古代インドにおいても普遍的に起こっていたのだろう。ラリタヴィスタラの作者はここで

「マーヤー・デーヴィーが死んだのはボサツの罪であると考えるならば、それは間違いだ」(ボサツ=シッダールタ)

としっかりフォローを入れている。

もしシッダールタが物心つく頃には生母の死と言う事が知らされていたとして、感受性豊かな彼が因果の道理を弁えられるほどに長じた時、それを「自分の罪」へと帰着せしめる事は極めて自然な流れだし、無責任な世間がその様に謗るのもある意味普通だ。

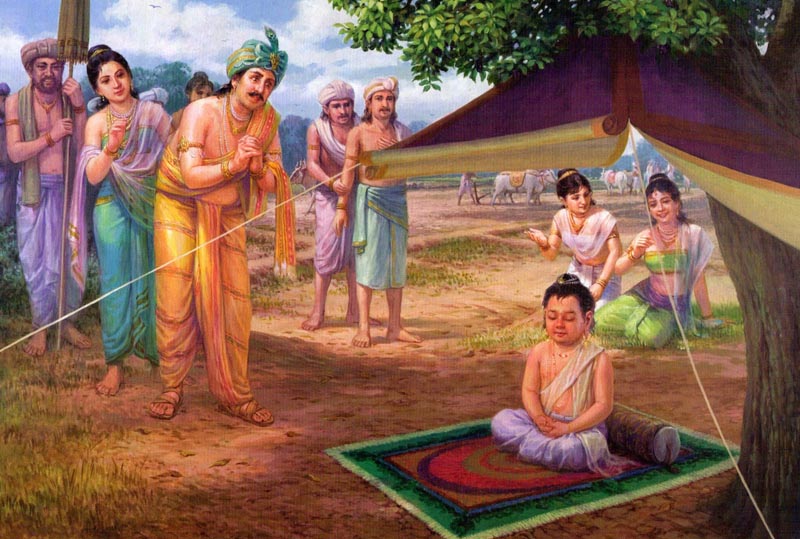

Buddhist Guruより:少年時代に樹下でナチュラルに禅定に入るシッダールタ王子

シッダールタ少年に関しては、様々な文脈で「とても感受性の鋭い繊細な子供だった」事が語られている。

前に、仏教における「四聖諦」は、クシャトリアに発達した外科医学的な

「結果として現れた症状から原因を見極め、その原因を適切に取り除く」

という思考と実践の方法論に則っている、事を書いた。

縁起という考え方にしてもそうだが、シッダールタという人物が基本的に極めて理知的かつ合理的な思考の持ち主である事は、多くの人が賛同するだろう。

その様な理知性から観た時、「生母の死の原因は自分自身の誕生である」と言う結論は、容易に導き出されるものではないだろうか。

もし「生母の死」という既知の事実が、最も多感な思春期前後に「その原因が自分自身の誕生にある」という確度の高い「仮説」と結びついた時、シッダールタ少年の胸にどのような思いが去来しざわめいた事だろう。

(あるいは既に幼少期から、「あなたを生むために死んだ」的な教え諭しが周囲によって為されていたかも知れない)

ここで重要になって来るのが、先のラリタヴィスタラに登場した「罪」と言う言葉だ。著者はボサツの立場をフォローする意図で書いたのだろうが、それが逆に切実な心象を浮き彫りにしてしまっている。

ここでボサツ、つまりシッダールタの「罪」という言葉が使われているのは、一体どのような意味だろう。確かにシッダールタの誕生が直接的にマーヤーの死の原因だったとしても、赤ん坊に『罪』などないではないか。

原語を辿れないので想像するしかないのだが、その背後には輪廻転生思想が横たわっていた可能性が高いと考えられる。

この「輪廻転生」と言う世界観、現在の日本では特殊な人々を除いてあまり一般的ではなくなっているが、現代テーラワーダ諸国を見るとその実態がよく分かる。

この輪廻転生世界の上に成り立つ因果応報思想の内部では、現世的な不幸は現世だけに留まるものではない。

彼らの一般的な思考と認識においては、

「現世において何らかの不幸や瑕疵に見舞われている者は、それに相応した悪業を前世において行っている結果としてそれを受けている」

という事になるのだ。

これを輪廻思想の本家である古代インドのシッダールタの状況に当てはめれば、

「私が、その誕生によって母を死なせてしまって、その顔も声も温もりも知らずに育たなければならなかったのは、私が犯した前世の罪(悪業)に依るものなのだ」

という事にならないだろうか。

(引用した「ラリタヴィスタラ」はサンスクリット原本をフランス語訳したテキストを更に日本語に重訳したものなので、『罪』という語はキリスト教的な意訳解釈であって、原語はより『悪業』に近い形であったかも知れない)

輪廻思想の恐ろしい所は、話が現世だけでなく前世にも及び、更にこの二つでは留まらない事だ。現世で犯した罪業は、不可避的に来世へと波及していく。これをシッダールタの状況に当てはめれば、

「現世において、自身の誕生によって実母を『殺してしまった』私は、その悪業に依って来世において、それ相応の悪趣に落とされてその報いを受けるだろう」

と言う事にならざるを得ない。

父や母の立場から見れば「シッダールタを生むために身を投げ出して死んだ」というある種「美談」だが、シッダールタの視点に立った瞬間「自分が生まれる為に母を死なせた(殺した)」に転ずるのは、多感な少年にとっては紙一重だろう。

そして母殺しは、インド世界においてはバラモンや比丘の殺害に並び称される様な大悪業に他ならない。

もし仮に、シッダールタ少年が多感な思春期前後にこの様な思考の罠に陥ってしまった場合、それはまさしく

三世に逃げ場の無い、苦悩の袋小路

そのものだったはずだ。

シュッドーダナ王はマーヤー妃の死後、その妹であるマハー・プラジャパティーを後妻に迎え、シッダールタは早くから彼女に育てられたと言う。おそらく父王シュッドーダナはマーヤー夫人の死など忘れたかのように、能天気に六欲に耽溺する生活を送っていたのだろう。

そして、そのような自分自身の忠実なコピーになれ、と息子であるシッダールタに日々迫ったのだ。

「嫁入りした女が早死にしたりあるいは子を成せなかったりした場合は、その姉妹がある種『代替品』として交換提供される」という習慣は、世界各地の諸民族に広く見られるものだ。

古代インドの場合は女の腹は子、特に跡継ぎの男子を成すための『畑』に過ぎない、という感覚が強かったと推測されるので、シュッドーダナにとってはマーヤーの死などよりもシッダールタの獲得の方が余程重要な出来事だったに違いない。

実際に彼がそうした様に、「女の胎(はら)は替わりがきく」が、「勝れた跡取りの息子は、何よりも得難い」のだ。

そんな父の姿を、未だ見ぬ実母の面影を恋うる幼年時代から、やがて「それが自分の罪業の結果かも知れない」と恐れ慄きはじめる思春期にかけてのシッダールタ少年が日々見つめ続けた時、一体どのような感情が父に対して芽生えただろう。

もちろん上記の流れは、様々な状況証拠を踏まえて描き出した、ひとつの「読み筋」に過ぎない。しかし、生母マーヤーの死が、彼の人生観に多大なる影響を与えずにはおかなかった事は、まず間違いないと私は判断している。

その母の『死』と言う『鏡』の上に、相照らす形で父シュッドーダナの『生』が映った時、シッダールタ少年は何をどう、思った事だろうか…

(本投稿はYahooブログ 2015/6/17「シッダールタ王子と愚父シュッドーダナ王」を加筆修正の上移転したものです)

悟れなかったアーナンダ尊者

ブッダの死後マハー・カッサパを発起人とし、さらにアーナンダを主要な証言者として開かれた第一結集において、気づきとしてのサティではなく記憶としてのサティに秀でたアーナンダが重要な役割を果たしてしまったという史実の中に、初期仏教の草創期、つまり原点における問題点があった、と前回指摘した。

このアーナンダという、仏教徒であれば誰もが知っているブッダの愛弟子だが、実はパーリ経典をはじめ紀元前後までにまとめられた初期教典の中では、ある種特異な描かれ方をしている人物なのだった。

たとえば、確か説一切有部伝承の物語にある、村娘プラクリティに恋慕されて惑乱し逃げ惑う話。

王宮の女性たちに説法する為に向かったが、断りもなく寝所に入って王女を驚かせてしまい、ブッダに叱られる話。

マハ・パリニッバーナ・スッタの中でブッダの死の直前に、アーナンダが「婦人に対してどう接すればいいでしょうか?」という何とも場違いな質問をして、「見るな。話しかけるな。つつしんでおれ」などとブッダにお説教される話。

同じく、ブッダの死の前後に激しく動揺し、心の未熟さを露呈してしまう話。

確かサンユッタ・ニカーヤで、アーナンダの指導下にあった新参比丘が一度に大量に還俗してしまってマハー・カッサパに叱られてしまい、それに対してアーナンダに肩入れした比丘尼の一人がカッサパに猛抗議して、逆にやり込められる話。

ある比丘尼がマハー・カッサパなどよりイケ面のアーナンダを説法師として好んだ話。

在家信者の家に長っ尻に居座って社交に耽り、注意された話。

などなど、出家修行者としての未熟さや不出来さにことさらにハイライトを当てるような記述が多く見られる。

佛光山サイトより:プラクリティ(マータンガ)に惚れられたアーナンダ

前回私はアーナンダについて、25年間もブッダに近侍して常にそばにいてその薫陶を受けていたはずの彼が、ブッダの存命中には悟りを得られなかったという『事実』をもって彼を『とんでもなく瞑想センスの低い人』と表現したが、それは「修道センス」と言った方がより広範な意味で適切かも知れない。

まず率直に言って、私などのイメージでは、ブッダ釈尊本人を目の当たりに、その息遣いを感じその体温を感じられるほどの距離に接し、その法話を聞き続けるという、現代仏教徒からすれば想像を絶した『恵まれた境遇』に置かれながら、そのブッダの教説の核心であるところの悟りに至る事ができなかった、という事実が、ある種のジェラシーをも伴ってか、全く信じられない気がするのだ。

考えても見て欲しい。目のまえに生きて臨在するブッダその人の側近侍従を、25年も勤めたというのに!

私などが想像するに、生きて在るブッダその人にもし直接相まみえる事があったならば、その瞳と眼を合わせた瞬間に、ただそれだけで悟りの磁力に引き込まれるようにして共鳴し、自らも何もしなくても悟ってしまいそうな気がするのだが、どうなんだろう、こういうのって、やっぱり行き過ぎた幻想なのだろうか。

しかし、アーナンダがブッダ在世中にはついに悟りを開けなかった、という事実の背後には、彼が「劣っていた」というよりも、ある種不可抗力的などうしようもない理由があったとも考えられる。

その理由とは、もちろんブッダその人との『関係性』だ。

テーラワーダ仏教の中で出家比丘の修行道、中でも瞑想実践の方法について語っている定型文があって、これは多くのパーリ経典に共有されている。

「ラーフラよ、ここに比丘は林に行き、または樹の下に行き、または人気のない場所に行き、身体を真っ直ぐに伸ばし、精神を面前に集中して(顔の周りに気づきを留めて ※筆者注)、跏趺を組んで坐る」

春秋社刊 原始仏典 第5巻 中部経典2 入出息念の修行法:大ラーフラ経誡経 P298より

世俗的な様々な『関係性』から厭離(遠離)して『ひとり』になる。これこそが、瞑想行において常に求められる必須前提条件として、ブッダによって徹頭徹尾強調されたポイントだったのだ。

サイの角のようにただ一人歩め。 ~スッタニパータ

私がタイのチェンマイにある瞑想寺で一カ月のリトリートをした時に、指導者であるビルマ人のアチャン(先生)と交わした会話の中で、特に印象に残っている言葉が二つある。その一つが、

Born of seclusion, jhana arise.

ボーン オブ セクルージョン、ジャーナ アライズ

完全なる遠離の中から、ジャーナは立ち現れる。

という言葉なのだが、このSeclusionとは、ひとつには物質的・感覚的な欲望(五官の欲)の対象からの遠離であり、ひとつには社会・人間関係における『関係性』の欲望・執着からの遠離であり、このふたつの意味において、完全に世界(loka)から “孤絶” して「ひとり」に成りきる、という事だと私は理解している。

そして本来、出家という言葉とそれが表すところの真の意味とは、正にこの “孤絶” して「ひとり」に成りきる、という点にこそあった。

つまり、このSeclusion(完全なる遠離・厭離)がまっとうされて初めて出家の真義が体現され、それが故に、瞑想行は一気に深まっていくのだ。

逆に言うと、このSeclusionが体現されていなければ、『出家』の本義が体現されておらず、それ故に、瞑想行が深まる事は原理的に難しい。そして正に、この『難しい』状況下に、25年間アーナンダは置かれていた事になる。

私は合気道の奥の院と言われる茨城県の小さな町で、合気道師範の私宅に隣接した道場に住み込んで内弟子修行をした事がある。

その時の経験から分かるのだが、誰か、自分より上に見上げる尊い存在に誠心誠意仕える場合、常に五官・六官を総動員して、師匠の気配や立ち居振る舞い、その言動に意識を研ぎ澄ませ集中しているものだ。

正にブッダの侍従としてのアーナンダは、その状態にあった。彼はいち出家瞑想行者である以上に、ブッダの日常身の回りの世話をする書生であり執事であり、様々な人々をブッダにつなぐマネージャーであり、彼の言葉を記録(記憶)する秘書だったのだ。

常にブッダを眼で探し捉え、その動きに注視し、その声に耳を澄まし、その心に心を合わせて、その意を十全に汲んで、彼の意志が円滑に満たされるように常に心を配る。

これは、そのような実務に忠実であればある程、そして有能であろうとすればするほど、師との関係性の中で、五官・六官の働きに執着してしまう事を意味している。

もちろん、ブッダの侍従とは言え、睡眠時間を除いた一日の20時間ほどの間、四六時中ブッダに張り付いていた訳ではなかっただろう。

元来、ブッダの修行生活というものは「独り」になりきることを推奨するものであり、ブッダ本人もまた、独りで行ずることを好んだ。

当然、アーナンダがブッダのそばで様々な雑用に携わるのは本当にそれが必要であった時だけであり、それ以外の時間は「自分の修行をしなさい」といって、自由にさせていたはずなのだ。

しかし、本来であればブッダの侍従である立場を忘れて自分の修行に専念すべき時になっても、彼にはその気持ちの切り替えが容易にはできなかった。

おそらくアーナンダは、自らの瞑想行中にも、常に意識的にか無意識的にか、ブッダの存在を全身で「サーチ」していた事だろう。

そしてもちろん、アーナンダはゴータマ・ブッダを深く愛してしまっていた。同じ釈迦族の近親者な事もあり、年の離れた従弟として偉大なる師父に対して、彼はその豊かな情緒性によって深くブッダと結ばれてしまっていた。

それはある意味、結果的に比丘サンガという出家の生活の中に父子(家族)関係という『在家』の緊縛(すなわち渇愛)を持ち込んでしまう事を意味していた。

それ故にこそ、彼はSeclusion(厭離・遠離)を見失ってしまった。25年(!)もの長きにわたって。彼が侍従として有能であればあるほど、そのブッダへの思慕と敬愛の念が深ければ深いほど、彼の心はその関係性に呪縛され、Seclusionからは遠ざかってしまったのだ。

これが、ブッダが在世中アーナンダはついに悟りを開けなかった、という事実の背後にあった、真実ではなかったかと私は思う。

おそらくは、アーナンダという人は、世間的な価値基準に照らせば、素晴らしく「いい男」であったのだろう。

育ちの良いイケメンで女性にもてて人情に厚く信義を重んじ、誰よりも深い情愛とともにゴータマ・ブッダに忠実に仕えて、25年間もの時を重ねていった。それはブッダの侍従というファンクションとしては、極めて優秀な資質だった。

しかし、侍従という世俗的なファンクションとは真逆のところに成立するのが、ブッダの修行道というファンクションであり、その作用機序でもあったのだ。

おそらく彼は、ブッダの死によって、ブッダという偉大な師を失う事によって初めて、言葉の真の意味でSeclusionというものを体現する事が可能になった。

そして、第一結集の直前に忽然と悟りを開いた。それはある意味、極めてまっとうな自然な流れだったと、言えるのかも知れない。

前回の記述では、ある種言葉の勢いというものでアーナンダ尊者をこき下ろす形になってしまったので、今回はこういう見方もできるという事で、セルフ・フォローとしておきたい。

確かサンユッタ・ニカーヤの中にはこういう記述も見受けられる。

ある日、サーリプッタとアーナンダが「無常」について語り合っていた時、アーナンダがサーリプッタに向かって

「それでは貴殿は、ブッダが亡くなられたらどう思われる?」

と問いかけるのだ。このような問いを発すること自体、何より彼がそれを恐れていた事の顕われだが、それに対してサーリプッタは、

「もとより私はブッダの弟子であり、その教説を信受する修行者なのだから、ブッダにはできる限り長生きして欲しい。しかしブッダといえども、その五蘊としての存在の宿命として、無常であり壊れるものであるのだから、私はその事に執着することはない」

と明晰に断言する。

経典のニュアンスを汲みとれば、アーナンダはこのサーリプッタの淡々とした言葉に、絶句してしまったようにも見える。

確かに世俗的な基準に従えば、アーナンダは誰からも好かれる人間味に溢れた「いい奴」だったのだろう。しかし、ブッダの修行道とは、魚川さんが言うように、正にその情緒的な『人間味』を捨てた非人間的な側面を多分に持っていた。

彼アーナンダは、その『非人間的な道』に徹する事が出来なかった。何よりもブッダその人への思いの強さの故に。

反対にサーリプッタは、見事なまでに人間的な『情念(渇愛)』から遠離する事が出来ていたし、それ故に速やかに悟りを開く事が出来た。同じ「愛弟子」でも、両者は極めて対照的な存在だったと言えるだろう。

ただ、ここで気をつけなければならない事があって、この「非人間的な道」とは、『非人間になる』、という事を意味するのではない、はずなのだ。

(言葉のニュアンスの問題だが、目の前に臨在するブッダが他者から見た時に冷たい「非人間的」なものだったら、人々が魅了されてフォローするはずもない)

それは、人間的な、余りにも人間的な生類であるが故の三毒の呪縛を断ち切り、そこからの解放を目指すがために、おそらくある種 “プロセス起動の必要条件” として、まずは人間的な諸々の属性や様態を捨てる、という事なのだろう。

アーナンダにはその道理が見えなかった。たとえ見えたとしても、それを実践し体現する事はできなかった。それが仏教的に見れば、彼の甘さであり弱さであり、愚かさだった、のだ。

経典によると、ブッダが50代半ばを過ぎて身体の衰えを感じ身の回りの世話をする侍者が欲しくなった時に、アーナンダがその任に就いたのはブッダ本人の御指名であった、という事らしい。

この場合、ブッダが自分のいとこであるアーナンダを、「エコひいき」して指名した、と考えるべきではないだろう。

ブッダは、誰よりも自分の侍従という役回りが持つプレッシャーとその『呪縛性』について承知していた。

恐らくは、ブッダの侍従という出家修行者にとっては『割に合わない』仕事は、身内以外には申し訳なくて割り当てることができなかったのではないだろうか。

言ってみれば、合気道をマスターしたくて師範の元に弟子入りしたはいいけれど、実践稽古にはほとんど参加できずいつもビデオ撮影やらマネージャーの仕事やらに忙殺されている、というのが、いわばアーナンダの心理的な立場だったのだから。

そう考えれば、アーナンダがブッダの在世中は悟りを開けなかった、というのは、ブッダにとっては『織り込み済み』だったのかも知れない。

おそらく、アーナンダ自身にそもそも強い『求道心』など乏しく、ただただブッダの側にいられるだけで幸せを感じていて、彼のそんな「瞑想適性の低さ」と「信愛性(バクティ)の高さ」は、当初からブッダによって見抜かれていた。

そう考えれば、ブッダがアーナンダの「適性」を見抜いて、「適所」に配置したと見る事もできるだろう。

そのブッダに誤算があったとしたら、彼がその後継者にと見込んでいたサーリプッタが、自身よりも先に亡くなってしまった事かも知れない。

その時のブッダの悲嘆ぶりは、様々に伝えられている。それは単に誤算と言うには余りにも大きな、身を切られるような損失だった。

その結果として、ブッダの死後、サンガを導いていく代表者の一人として、記憶の人アーナンダが台頭した。正にブッダが、彼を侍従に選任したが故の結果として。

恐らく、マハー・カッサパなど修道に長けた年長の比丘たちが相次いで亡くなっていく時代を迎えた時、アーナンダの重鎮としての存在感は、いや増していった事が推測される。

そして彼の信愛(バクティ)深いキャラクターと「記憶」を中心としたそのファンクションが、ひとつの理想的なロール・モデルとなった。

歴史にイフはない、とはよく言われるが、もし仮にサーリプッタやモッガラーナが長生きをして、ブッダの死後、初期サンガのシステムが確立される過程に深く深く関与していたならば、その大いなる気づきと智慧の力が実践的なロール・モデルとして徹底されていたならば、その後の仏教の歴史は、根底から違ったものになっていたかも知れない。

ブッダの心象を忖度すればするほどに、私はそう思わずにはいられないのだった。

※今回登場するアーナンダを中心とした様々なエピソードは、年のせいか最近とみに減退著しい私の曖昧な「記憶」に基づいて書かれており、いちいちソースを確認していない。興味のある方は、それぞれ経典にあたって確かめてみて欲しい。

(本投稿はYahooブログ 2015/6/5「悟れなかったアーナンダ尊者」を加筆修正の上移転したものです)

魚川祐司著「だから仏教は面白い!」を読んで

この投稿は、Yahooブログ「脳と心とブッダの覚り」2015/5/31記事が元になっているが、今回の移転に当たっては、大幅に書きなおすかどうしようかと、少々悩んでしまった。

何しろ四年以上前の事であり、私の立ち位置もそれ相応に変わってきている。

しかし結局、今連続して投稿している「瞑想実践の科学」シリーズはおおむねYahooブログの時系列通りに移転作業を進めており、この「だから仏教は面白い!」もまさに当時このタイミングで書いたものだから、多少の修正はあるが、ほぼそのままで『「一切」としての十二処十八界とマーラ、そして「四聖諦」』の直後に移転投稿する事にした。

2020年現在の「魚川祐司評」と言うものについては、後日改めて「だから仏教は面白い!」「仏教思想のゼロポイント」を読み直した上で、投稿できればと思っている。

と言う訳で、少なからず「遅ればせながら」ではあるが、以下の文言内容は2015年当時のものとして読んで欲しい。

~~~~~~~~~~~~~~

全く関係のない二つのソースから、ほぼ相次いで魚川祐司さんの名前が入ってきたので、興味を持って調べてみた。

ニート仏教という命名センスなど、第一印象はキワモノではないか?という感じだったのだが、なんとなく心惹かれるものがあって、Kindle版の「だから仏教は面白い!」を購入して一気に読了した。

私が初めてヴィパッサナーを経験し、その後スリランカでBPS書籍などを漁って読んだ95~97年当時を思えば、現在日本において流布しているテーラワーダ関連の情報量の多さは隔世の感がある。

そんな中、常々思っていた事があって、それはパーリ経典についての学と瞑想実践という行を兼ね備えともに深めた日本人というものがまだまだ少ない(いない)という点だった。

確かに中村元博士とその一門のパーリ経典翻訳作業は偉大な仕事であり、大いに恩恵を受けているのだが、いかんせん彼らはテーラワーダ仏教の修道の現場についてほとんど何も知らず、中でも瞑想実践の経験を全く欠いている。なので言語学的な緻密さが際立てば際立つほど、「あ~、彼らのうち一人でもいい、実際にタイやミャンマーで瞑想修行の経験があったならば」と慨嘆していた。

そんな中、突然ミャンマーから登場した魚川さんの存在は、私にとっては実に喜ばしい驚きだった。

「だから仏教は面白い!」は本当に時間を忘れて一気に読み進めた。上巻を読み終わって下巻を途中まで読んだところで寝る時間になったのだが、そこはKindle本の便利さ、PCで読んでいたものをタブレットに持ち替えて、ベッドの中で3時過ぎまでかかって読み切ってしまった。

概観としては、同じミャンマー帰りでも山下良道さんなどとは違って、正統派のテーラワーダ仏教について良く正確に学び、瞑想行道を実践併修した上でその本質的な部分をよく理解されている、と同時にそれを自分の言葉で他者に説明する事の巧みさ、という点では類を見ないと、大いに感動した。

ようやくこういう日本人が現れてくれたのか、と感慨もひとしおだった。

「女性と目も合わせないニート」とか「ブッダは生産と生殖を禁じた、という点で現代社会における常識的な価値観を真っ向から否定する」とか、キャッチーな用語の過激さと若干の(一部大きな)ニュアンス上の違和感を除けば、実によくブッダの修行道を理解した良書である、と私は思う。

ブッダは「世界」を滅する方法を説いた、その世界とは、欲の衝動にまみれた世俗の人々が六官・六境の接触を通じて習慣的に「世界」だと認識している、習慣的に「実在する」と思い込んでいる「世界(Loka)」の滅である。

これは正に今、同時並行的に私が本ブログで論じている「一切」=「世界」であり、私自身はブログに書くことを躊躇ってしまうようなことまでズバリと断言してしまってくれていて、しかも、それを現代日本人が拒絶感少なくうなずいてしまう事が出来るような語りで巧みに説いているので、実に圧巻だった。

何やら、山下良道さんの発言をきっかけとして両者の間でバトル?というか対話がなされた様だが、まぁ、ふたりの間に共通項はほとんどなく、というか、魚川さんには「客観性を常に担保する」という姿勢がおおむねうかがえるのだが、良道さんの方は何しろ「自分の一法庵イズムに賛同する人だけが来ればいい、と言うか、賛同できない人は来ないでくれ」、と宣言している『主観イズム』の人なので、話が食い違うのはある意味当然ともいえる帰結なのだろう。

この対話(バトル)の経過については、下の二つのリンクを参照して欲しい。

私の観たところでは、明らかに、魚川さんの言い分の方が筋が通っている、と感じた。あくまでも、パーリ論学の典拠に基づいたゴータマ・ブッダの教えの「まとめ解説」、という視点からの評価だが。

魚川さんの言うように、良道さんのアプローチの仕方は、現代日本社会という諸特性において、マーケッティング的にそれなりに有効なものだと私は考えている。けれどそれはあくまでも良道さん個人が逢着した「落とし所」に過ぎず、決してゴータマ・ブッダの教説そのものではない。

その点は実は良道さんが一番良く自覚しているはずなのだが、やはり営業上は「これぞブッダの直説だ!」と言い切らなければ「同人の主宰」先生としては立ち行かない部分もあるのだろう。

(これはあらゆる商業的「仏教論客者」すべてに該当するが…)

何やら一方的に魚川さんをべた褒めしてしまったが、私の眼から見て、彼の論述の中にももちろん、批判的に検証すべき事が多々あったのは事実だ。

実は魚川さんご本人には「だから仏教は面白い!」読了直後にほぼ同じ内容のメールを差し上げているのだが、彼の論述には私の視点から見て、いくつかの問題点がある。

(以下は彼に送ったメールからのコピペに、若干の修正をほどこしたものだ)

第一に、それは気づき(サティ)とニッバーナとの関係性だ。

彼は、

「気づきの瞑想を継続的に深めていくことによって、三相(無常・苦・非我)という真理を目の当たりに観る事だけではニッバーナに直接つながらない、そこには何か気付き(サティ)とは違った原理の「飛躍」が必要である」

として、アーナンダや特定比丘尼の頓悟の例を出していたが、これは少々問題があるのでは、と感じた。

私は(この時点で)まだもう一つの著書である「仏教思想のゼロポイント」を読んでいないので断言はできないのだが、おそらく彼のこの認識には、決定的に「瞑想実践行の作用機序」に対する原理的な理解というものが欠如している。

第一に指摘したいのは、アーナンダという人は、魚川さんも書いている通り、ブッダの言葉については誰よりもよく聞き、よく記憶している比丘ではあったのだが、25年間もブッダに近侍していたにも関わらず、ブッダの在世中には悟りを開けなかった、という、ある意味瞑想行道においてはとんでもない劣等生(要は落ちこぼれ)であった、という事だろう。

もう一人の比丘尼についてもそうだが、魚川さんが出したこの頓悟の二人は、いわば瞑想センスの極めて劣った典型的なケースであって、たとえばサーリプッタなどの優等生、あるいは初転法輪の五比丘のうちのコンダンニャなどは、おそらく気づきと観のヴィパッサナーそのものによって、ある意味順当にニッバーナを得た、とも推測できる。

もうひとつ、これはテーラワーダの長老などには余り大きな声では言えないのだが、アーナンダが頓悟したというエピソード自体、実に取ってつけたような不自然な話の流れであって、本当に彼がニッバーナを経験したのか、についても私は若干以上の疑いを抱いている。

これは以前にも書いた事だが、サティという言葉には「気づき」という意味とともに、一般的には「記憶」という意味がある。

アーナンダは正にこの「記憶」の人であり、ブッダの死後、マハー・カッシャパが発起人となりアーナンダがその「記憶」を根拠にして第一結集において主要な役割を果たしスッタを編纂した、という、このそもそもの初期仏教の草創期の構造自体の中に、その後のテーラワーダ仏教がたどった道筋の「問題点」、その原点があるような気がしている。

これは前にも書いたが、「気づき」を中心としたブッダ直伝の瞑想行道の実践から、「記憶」を中心とした経典伝持のサンガ運営への変質だ。ブッダの死後、サンガにとっての至上命題は偉大なるブッダの教理(ダンマ)、その言葉を、いかにして正確に記憶し伝承するかという事がまさに命綱となった。

気づきに秀でた瞑想センスの高い「行の比丘」よりも、コンピュータのように正確にスッタ・ヴィナヤを「記憶」し解説する事に長けた「学の比丘」の方が、サンガの内外において、盛名を得やすい環境に移行した訳だ。

分かりやすく言えば、苦と言う心の病いを治す「サンガ療院」から、スッタやヴィナヤを学ぶ「サンガ学院」への変質、になるだろうか。

その流れの、正に嚆矢となった人こそが「記憶の人アーナンダ」だったのだ。

その様な「気づきの能力が著しく劣っていたアーナンダ」を引き合いに出して、ニッバーナへの作用機序を『頓悟』として捉えよう、という事自体が、私は無理筋であると思う。

もうひとつ、これは現在入手可能な資料に典拠する、という立ち位置(これ自体は正しい)を堅持する、という建前上仕方がないことなのかも知れないが、輪廻転生思想とブッダの関係についてだ。

私は先にも少し触れたが、ブッダ本人の経験に基づいた直説と、彼の死後、アーナンダを中心にしてまとめられた初期仏教の言葉が、100%イコールで結ばれるとは考えていない。

何しろ現存するパーリ経典は全て「如是我聞」であり、ブッダの死後、アーナンダを中心とした直弟子たちが「私はこのように聞いた」という『主観的な記憶』を集成したものだからだ。

当然、彼らはブッダ本人ではないし、ましてやアーナンダは25年間ブッダに近侍していても悟れなかった「瞑想センス」の低い人物なのだから、彼らが理解した仏説が、ブッダの真意を100%完全に満たしている、と考える方がおかしいだろう。

(その割には良く残されている、という評価はもちろん可能だ)

アーナンダ派とマハー・カッシャパの確執を推定させるような論考を並川孝儀さんが「ゴータマ・ブッダ考」の中で展開しているのだが、私が読んだところでも、パーリ経典の随所にその痕跡が多く認められる事から、ブッダの死後、「気づきの人」と「記憶の人」の間でかなりな程度の相克があった事は間違いないだろう。

もうひとつ問題になるのが、ブッダの死後仏教サンガが直面しただろうマーケッティングの問題だ。ゴータマ・ブッダという稀代の聖覚者を失ったサンガが、当時62見とも言われた諸思想・諸団体に囲まれた中で、いかに市場のシェアを維持し、販路を拡大し教団としての基盤を固めなければならなかったか、という視点だ。

当然ながら、仏教サンガの外部に広がる世間というものは、インド固有の輪廻思想一色に染められている訳だから、その中でシェアを広げ固めていくためには、彼らに「好まれる」必要がある。

実際問題として、サンガに供養するのも在家信者なら、比丘を供給するのもまた、一般在家の家庭なのだから、彼らから「価値がある」と思われなければ、供養もされないし出家者が提供される事もないだろう。

このような視点は、「だから仏教は面白い!」を書いた魚川さんならば説明の要はないと思う。

そして実はそのような「マーケッティング」問題は、ブッダ自身にも言える事だ。

私の観たところでは、ブッダは、その教説において、明確に在家向けと出家向けを説き分けていて、言わば「二枚舌」を使っている。これは先に紹介した「教アナータピンディカ経」などを見ても明らかだろう。

なのでスッタニパータの最古層の韻文などに輪廻転生を前提としなければ筋が通らない文言が確認できるからといって、それをもってブッダもまた輪廻転生世界観にズッポリはまって「信じて」いた、と断言するのは早計だと私は考えている。

例えブッダと言えども、在家の人々から供養を受け生活を維持していく為には、(本音は不本意であれ)在家たちにとって「美味しい」話を、局面に応じてしなければならなかったのだ。

(もちろんそれは、彼らを「善導する」という動機づけで行われた事でも、あるかも知れないのだが)

ゴータマ・ブッダという一人の人間をプロファイリングする場合は、二つのフェーズに分ける必要がある。ひとつは悟りを開く以前の、誕生から苦悩し出家し菩提樹下に禅定するまでの俗人&沙門シッダールタのフェーズであり、もうひとつは、悟りを開いて以後の、つまりブッダとしてのフェーズだ。

この場合、俗人&沙門シッダールタとしてのフェーズにおいては、もちろん彼もまた当時インド世界を支配していた輪廻転生思想のさなかに生き、それを前提として感じ、思考していた、と考えるのが自然だろう。

けれど悟りを開いて後のブッダもまた、そのような輪廻転生思想にズッポリとハマっていたのか、と考えると、私は一抹以上の疑問を禁じえないところだ。

魚川さんの言うように、迷える俗人とブッダの間には、「全人格的変容」とも言うべき巨大でかつ決定的なギャップがある。そのギャップを超えてしまったブッダが、なお輪廻転生という「ファンタジー」を鵜呑みに信じていたかは大いに疑わしいものがあると、個人的には思っている。

逆にそのような輪廻転生思想の中でこそ、その論理的必然的帰結によって、シッダールタ個人は苦悩に喘いだのではないか。そしてそのようなファンタジーがニッバーナにおいて砂漠の蜃気楼のように崩壊したからこそ、全人格的な変容が起こり、苦から解き放たれたのではないか、という見方だ。

その視点とも絡めてもう一つ疑問点がある。

魚川さんは「この古代インドに特徴的な輪廻転生思想と、それゆえに襲い来る再生と再死の恐怖、というものがあって初めて、解脱への飽くなき希求というものが理解されうる」、と理路整然と述べているが、これは一般論としては正論なのだろう。

しかし、シッダールタ王子個人の、極めて私的な「苦悩」というものが、そのような「際限なきRPGステージの繰り返し」からの離脱、などというある意味「目の前にない抽象的な苦」に由来すると、本気で考えているのか。

この点は、一法庵の人たちが魚川さん個人について、「自分自身」という問題はどうなっているのか、という点を疑問視している事とも通じる話だろう。

私自身の経験も踏まえて言えば、人間という生き物は、輪廻における「際限なきRPGの繰り返し」などという目の前にはない抽象的なイメージだけによって絶望的な苦悩に苛まれ、恵まれた王宮生活の全てを捨ててまで出家し、あそこまでの苦行に突き進む事は、実際上考えにくい、リアリティに乏しい「設定」だと思う。

シッダールタ王子は、極めて個人的な「現世において目のまえにある」苦悩によって絶望し、その背景として輪廻転生世界観があった。そしてニッバーナという「境地」への道程で、それらをひっくるめた全ての「私」というファンタジーが崩壊するプロセスをまざまざと観た。私自身はそのように読んでいる。

~~~~~~~~~~

概略、以上の内容をメールで送った(文体は「ですます」調)のだが、個人的には、彼とは是非話をしてみたいな、と思った。彼の知性をもってすれば「〇ッ〇ス〇ー」になれるかも知れない、という若干の期待と共に。

(結局、彼から返信は来なかったが、この思いは基本的に今でも変わらない)

今回、「だから仏教は面白い!」からの引用はほとんど載せておらず、読んでいない方にとっては何を言っているのかよくわからない部分もあるかと思うが、興味のある方は是非、Amazonにて購入して読んでみて欲しい。

とても面白い事は保証付きだ。

本ブログを読んでいるような方なら、絶対に損はしないと思う。特に「おっぱい」の喩えなど、大爆笑もので切実に理解できるだろう(笑)

実は最近(2015年当時)、春秋社版の原始仏典Ⅰシリーズ(長部・中部)全巻を読み直し、マハーヴァストゥという天下の希書?を読破し、さらに原始仏典Ⅱのサンユッタニカーヤも再読しているので、とても忙しない日々を過ごしていた。

同時に、身内の者が体調を崩して入院したりして、ブログの更新頻度も低下せざるを得ない状況にあったのだが、魚川さんという「知性」との出会いによって、再び活が入れられたような気がしている。

しかし、若いという事は素晴らしい事だと心より思う。彼には是非このブログを読んでもらって、その優れた理知性に基づいて感想なりをいただければ、と思っているのだが。

最後になるが、今回魚川さんの存在を教えてくれた、Yahooブログ仲間(その後ココログに移転)でとても真摯に仏教について考察しているavaroさん、そして一法庵の山下良道さんに謹んで御礼申し上げたい。

(上の投稿内容はYahooブログ「脳と心とブッダの覚り」2015/5/31記事「魚川祐司著『だから仏教は面白い!』を読んで」 を若干の修正後に移転したものであり、記載内容は当時の状況を表しています)

~~~~~~~~~~~~~~

ここからは2020年現在の記述になるが、今読み返してみても、この魚川さんの登場に甚く心揺さぶられている状況が手に取る様に分かって、何とも面映ゆいものがある。

ここ数日、「だから仏教は面白い!」をボチボチ読み直しているが、その怜悧な論理構成は依然として圧巻で、現在の私の立ち位置との対比も含めて非常に面白かった。

その後出版された彼の「仏教思想のゼロポイント」という著書へのある意味「批判的なオマージュ」が、本ブログの題名「仏道修行のゼロポイント」の元になったと考えれば、魚川さんの存在は色々な意味で大きかったのだと、感慨深い。

彼の言説をしばらく追ってみた概観的な印象だが、「際限なきRPGの繰り返し」をその典型として、どうも魚川さんの思考には、机上の『ヴァーチャル臭』が強く感じられて仕方がない。

ロジックやレトリックは卓越しているけれども、何と言うか、三十数年生きて来た彼自身が当然背負っている筈の、いい意味での『生活実感』が、ひたすら希薄なのだ。

そんな彼の無機的な言葉からは、私たちと同じ生身の人間存在であったゴータマ・シッダールタ・ブッダの、そのリアルなライフ・ヒストリーの機微が、全く立ち現われて来ない。

何というか、「血の通っていないAIが、精緻で美しいブッダ像を3Dプリンタで理念的に構築している」かの様な違和感が、強いのだ。

(もっとも、そんな超然としてクールな文体こそが、彼の一番の魅力なのだが…)

ご本人は「ゲーム・アニメ・オタク」を公言して憚らないようなので、‟なるほど”、という所は多分にあるのだが、当時の鮮烈な期待はかなり尻すぼみしてしまった感が否めないのが正直な所だ。

彼の代名詞ともなっている「ニート」、これは仏教サンガの修行道を称して「異性と眼も合わせないニートになる」という文脈で使われるものだが、これについても古代インドの社会状況を全く無視した命名で、現代人受けを狙っただけの、頭の中での単なる架空のイメージ操作に過ぎないだろう。

「仏道修行のゼロポイント」と称する本ブログの探求は、そんな魚川さんとは真逆の、生々しいまでの『ブッダ存在のリアル』を徹底的に追求していくつもりでいるので、興味とお時間のある方は是非、読み続けて頂けたら嬉しい。

その中で、

「何故、生産活動にも生殖活動にも関わらない『脱社会』を志向し実践する出家比丘サンガ(魚川さん言う所の『ニート』)に、古代インドの一般の人々は喜んで寄進したのか」

という不可解さに、ひとつの答えが明示される筈だ。

それはつまり、

「出家比丘サンガには、『社会的』に極めて重要な『存在意義』があった」

という事に他ならない。