煩悩うず巻く激流の大海と『身体』

前回投稿では、日本でも人口に膾炙している『彼岸』と言われるものが、一体何処にあるのか?という点について、須弥山世界観を参照しつつ古代インド人の心象風景に基づき紐解いてみた。

今回は、その須弥山世界観の適用範囲をもう一段拡大しつつ『煩悩激流の大海』について考察していきたい。。

ブッダの悟り、あるいは涅槃や解脱、と言われる境地に向かって修行が進み、完成されるプロセスは、しばしば『煩悩・激流の大海を超えて彼岸に渡り終える』と表現される。

それは、象徴的には「輪廻の大海」とも言い表わされる『苦海』に他ならない。そしてこの激流を渡るためには「筏(いかだ)」が必要であるが、彼岸に渡り終えたら、もはやその筏は必要なくなる、とも説かれている。

21 師は答えた、

「わが筏はすでに組まれて、よくつくられている。激流を克服して、すでに渡りおわり、彼岸に到着している。もはや筏の必要はない。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨を降らせよ。」184、「ひとは信仰によって激流を渡り、精励によって海を渡る。勤勉によって苦しみを超え、智慧によって全く清らかとなる。」

中村元訳スッタニパータより

これらはもちろんある種の比喩なのだが、このような比喩には何か象徴的かつ「実践的な意味」がある。そう私は考えた。

そこで今回はそれを具体的なイメージによってシミュレーションしてみよう。

実は私は和歌山で山仕事に従事していた時に、シット・オン・トップと呼ばれるシーカヤックに乗って川や海で遊んだ経験がある。

人生何が役に立つか分からない。以下はその実体験に基づいたリアルな『航海(渡海)』の想定だ。

今あなたはこちらの岸に立っている。目の前には茫々たる大海が広がっている。その彼方にはニッバーナと呼ばれる陸地の岸辺が確かに存在している。けれどこちらの岸からはその存在を確認する事は出来ない。

ただ文字通りの「先達」が確かな経験から発せられる言葉として、彼岸は存在する、そして彼岸に向かって航海する事が出来る、という事が伝えられているだけだ。

この苦悩輪廻の荒れ狂う大海を、実際に渡るためには何が必要だろうか?

身一つで泳いで渡るのは、たとえマイケル・フェルプスと言えども不可能だ。航海をするためには浮力と推進力を持った「船」の存在が必須となる。仏教ではこの船を「筏」と呼び習わしてきた。

この筏は誰かが「ホレ使え」と言って与えてくれるものでもなく、ただ自然の丸太をごろんと海に投げ込んでそれにまたがればいい、というものでもない。

筏とは、まず自分自身で材料を吟味し、綿密に設計し、精緻にそして強固に組み上げなければ決して手にする事が出来ないものなのだ。

その為には素材である丸太の性質、強さ弱さ、浮力や重心などを知りつくし、構造力学を知り、加工技術を知り、同じようにその性質を知りつくした強靭な縄によって目的合理的に適った結び方で縛ってバラバラの丸太どうしを組み上げて、一隻の筏を堅固に完成させなければならないだろう。

ShutterStockより:少々可愛らしすぎるが、自ら堅固に組み上げた筏を自ら漕いで大海に乗り出して行くイメージ。

この筏は船頭(乗員)である自分自身を乗せた上で、彼岸に向けての長く険しい航海の全行程を踏破できるほど頑丈で優れたものでなければならない。

さて、今あなたは、全知全能を注ぎ込んで一隻の筏を取りあえず完成させて、岸辺の波打ち際に係留している。実際の航海では食糧とか水とかそういう「生活必需品」が必要になってくるが、ここではとりあえずその事は考えない。

実際に海を渡る、というチャレンジに必要な「技能」は何か?という事だけを考えてみる。

筏があったからと言って輪廻の荒海を簡単に航海できるはずはない。何しろこれは最初の航海であり最初の船出だ。あなたは航海について何一つ知らない「無知」の状態にある。いきなり沖に出て荒ぶる波頭につかまってしまったら、あえなく沈没し遭難してしまうのは目に見えている。

まずはごく安全な浅瀬で試運転をする必要があるだろう。ぞの試行の積み重ねによって、無知は少しずつ明知に近づいていく。

この航海において直面し克服しなければならない環境条件は大きく三つ上げられる。

ひとつは大海の上を吹き荒れる「風」だ。これは空気の流体力学(あるいは気象学)と言ってもいいだろう。

もうひとつはこの風との相乗作用の中で生まれる海水のうねり、流れ、波の動きだ。これは水の流体力学(あるいは海象学)といってもいいだろう。

そして最後のひとつはあなたが乗っている筏がそれら風や海水の動きに対してどのように影響されるか、そしてその動揺と翻弄の中でどのように筏を進めていくのか、という運動力学だ。

風と海水の流体力学、その中での筏の運動力学。これら「ダルマ」を知悉しその影響を制御しある時は利用して、どのように自分がその筏を操船して、目的の方向へと進んでいく事ができるか?ということが問われてくる。

試験航海をすれば、一旦は完成したと思われた筏に、あちこち欠陥があった事が分かるかも知れない。それらの不備は、新たに判明した「ダルマ」に従って改善されなければならない。

あるいはあなたはしばしば転覆し、必死になって岸に泳ぎ着くかも知れない。そこに生まれる恐怖と諦めをも克服しなければならないだろう。

繰り返し試験航海を重ね、風を知り波や海流のはたらきを知り、筏の癖を知り、操船技術を高めていけば、航海はより安定してその距離を延ばして行く事が出来るはずだ。

知識や技術を獲得すると同時に、あなたの心が、実際の航海においておこり得る様々なアクシデントに負けない精神力を身につける事が、強く求められる。

その精神力とは、「必ず彼岸に到達できる」という『信』と、あらゆる恐怖を克服する勇気、そして決して途中で断念しない情熱だ。

そしてある時、あなたはこう確信する。

「そろそろ彼岸に向けての本航海に出発できる」と。

「彼岸への憧憬はもはやとどめがたい。たとえ死の危険にさらされたとしても、もはや選択の余地もなく、私はこの航海に旅立たなければならない」と。

おそらく、太平洋を一人ぼっちで横断した堀江謙一さんなども、このようなプロセスをしっかりと踏んだ上で、このような勇気と情熱と決断をもって、太平洋に向かって出帆した事だろう。

そして実は、上記のプロセスは苦悩するシッダールタがたどったプロセスでもある。

もちろん、仏教という文脈において輪廻の大海を渡る、という事はあくまでも比喩であって、実際に船乗りになる訳ではない。私たちが実際になるのはもちろん「瞑想修行者」だ。シッダルターの場合もそうだったように。

では何故、瞑想修行者が涅槃というゴールにたどり着くプロセスを、あたかも筏の航海であるかのように喩えたのだろうか。

そこにはもちろん、論理的かつ「実践的必然性」があった。私はそう考えている。

ではその「筏」とは、瞑想行者にとって一体何だろうか?

それは坐禅の形に堅固に足を組んで坐った「身体」に他ならない。

Pinterestより:坐禅の形に堅固に足を組んで坐った身体が筏である

筏を精緻に組み上げるプロセス、それが八正道の前半、あるいは「戒(シーラ)」だ。シッダルターにとっては6年に及ぶ苦行期間が、身体という筏の素材を深く知る上で重要な意味を持っていた事だろう。

その上で、両足を固く組み結ぶという完成された蓮華坐(パドマーサナ)の坐相は、直接的に筏イメージを担っていただろう。上の画像を見ると、平たく組んだ足とそこに重ねた手が筏であり、上半身がそれを漕ぐ人と重なる様にも見える。

次に瞑想修行者にとって知らなければならない「風」とは何だろうか?

それは生まれてから死ぬまで常に止む事なく吹き続ける「呼吸」。シッダールタは苦行時代に取り組んだ止息の行を通じてその特質を深く学んだはずだ。

では瞑想修行者にとっての海水の運動とは何だろうか?

それは粗大なものは心臓の鼓動から普段は気付かないような微細な体性感覚に至るまでの、身体の内的な運動とその感覚。これに眼を開くためにも、苦行は重要な意味を持っていた事だろう。

暴風と逆巻く波うねりによって生まれる怒涛の海鳴り。これが貪瞋痴に基づいた煩悩の「想念」だ。おそらく仏典においてマーラの声として現わされたものがこれに当たる。

有能な船頭の操船技能が明敏な「サティ」に他ならない。

このサティによって、私たちは大気(呼吸)の流れを、海水(身体活動エネルギー)の流れを、そして海鳴り(煩悩心の想念)に気付き、まざまざと観察する。

勇気と情熱は「遠離と精進」。

風と水の流体力学が呼吸と心と身体における「ダンマ」。

船乗りが航海する場合、その船は大海の真っただ中に浮かんでいる。大海は船の外周りにあり、船乗りは自分の外にある「外部環境」としての海や気象を知らなければならない。

では、瞑想修行者の場合はどうなるだろうか。彼はもちろん海に行くわけでもなく、ただじっと動かず坐って瞑想しているだけだ。

じっと坐っているに過ぎないそのプロセスが、何故『渡海』に喩えられたのだろうか。

おそらく瞑想行者が渡るべき海は、船乗りの場合とは逆に、彼の身体の内側にある。

坐禅の形に足を組んで坐った身体の『中』にこそ、私たちが航海すべき苦海は存在している。それは五蘊のエネルギーによって常に波立ちうねり、私たちを翻弄する煩悩の激流だ。それは私たちの身体の『内部世界』において生起する「現象」なのだから。

煩悩の激流は、心と身体の中に明確に現れる。それを冷静に見つめて、そのネイチャーを明らめる。これがチッタ(心)・ヌパッサナーであり、カヤ(身)・ヌパッサナーだ。

これらは最終的には、身体と心が一体化し共振する「感覚」によって観察可能になる。これを便宜的にウェーダナー・ヌパッサナーと理解してもいい。

これらは「現象とその観察」を別々の視点から語っているだけで、結局のところすべては「ダンマ・ヌパッサナー」へと収斂していく、そのように私は理解している。

やがて瞑想修行者は「ついに彼岸へと渡り終えた」と言われる境地に辿り着く。その時「彼岸に渡り終えたら、もはやその筏は必要なくなる」とも言われている。

これまでの文脈に従えば、それは「坐禅の形に堅固に足を組んで坐った身体」は必要なくなる、という事になる。それは、激流を渡り終えた者が接岸した筏から降りて上陸する様に、瞑想者もまた身体から「降りる」という事だ。

それは一体何を意味するのだろうか?

再掲:心象世界において須弥山島の岸に向かって航海がなされる輪廻の大海

以下は、ここから先の論述を進めるに当たって、私がもっとも強調したい最重要ポイントだ。

サマタが深まってパーフェクト・イクォニミティ(Perfect Equanimity)と言われる心的状態が訪れる時、人の心身総体の内部では、それに相応した「生理的活性」の変化が必ず現成している。

肉体を離れた永遠の魂などと言うものが存在していようがいまいが、それ(心)が現象世界の中で生起し活動し得るのは、身体という「システム場」があるからこそなのだ。

それが色声香味触法であれ、愛であれ憎であれ苦であれ楽であれ寂滅であれ、私たちが何かを主観的に「体験」している時、常にその背後にはその経験に相応した心身生理的活性の変動という「裏付け」が存在している。

その活性の変動とは、身体という生きているシステム場において生滅流転する「生理現象」に他ならない。

ならばその基盤となるシステム場とそこにおける生滅を成り立たせている「摂理(ことわり=ダルマ)」を理解しなければ「本当の事」は分からない。その「摂理」こそが、脳中枢神経系を中心とした心身「生理」学だ。

そのようなスタンスで、私はこの探求に臨んでいきたいと考えている。

もちろんその『摂理(ダルマ)』とは、2500年前のシッダルターの身体の中でも、私の中でも、そしてあなたの身体の中でも、普遍的に共通して働いている。だからこそブッダは現代にも通じる「医王」と呼び得るのだし、ブッダの瞑想法は科学的な作用機序として解明可能なのだ。

先に私は、

坐禅の形に足を組んで坐った身体が筏であり、その筏で渡るべき輪廻の大海、あるいは煩悩の激流とは、実はその身体の中にある。

と書いた。

これは唐突に聞かされると、ある種まったく筋の通らない話のように受け止められるかも知れない。何しろ輪廻の大海を渡るための筏とは私たちのこの身体であり、しかしその身体を使って渡るべき大海は、正にその身体の内部にある、と言うのだから。

しかし、この認識は極めてリアルな論理的整合性に基づいてなされている。

それはまず第一に、私たちの身体と言うものが何でできているのかという生化学的な事実だ。

ご存じのように、成人人体のおよそ60~70%は水でできている。胎児の場合は90%、新生児の場合は80%が水だという。

私たちの身体、それはつまり、たっぷたぷの「水袋」なのだ。

この事実は、私たち人を含めた「生類」が、常に水を飲むことを必要としている、と言う日常的な経験事実によっても裏付けられる。

さらに私たちが日常的に経験する傷害による出血、汗、鼻水、涙、尿など、身体の内部から排出される水分を見ても、身体の内部に相当量の水が内蔵されている、と言う事が「体感的」に理解できるだろう。

人間の身体の中の水、という視点は、既にアタルヴァ・ヴェーダに現れている。

アタルヴァ・ヴェーダ 10-2 プルシャ賛歌

11. (人間という)この者の中に誰が水を配置したのか。両方向に等しく分けられ、さまざまな仕方で動き、流れへとそそぐために生じた水を。

力強く、赤色で、暗くて朦朧とし、上向きに、下方へ、人の中で水平に動く水を。

さらに、初期仏教で熱心に行われたという墓場における死体の観想によっても、身体が水でできているという事実は実感を持って観察できたはずだ。

死後数日が経過して腐敗が更に進むと、人間の身体と言うものの実相が姿を露わにする。それはそれまで身体の中に秩序をもって蓄えられていた水分が、細胞壁を破り、皮膚を破って、ダラダラととめどなく流れだすという姿だ。

身体とは水でできている。これが2500年前の求道者たちがおそらく共有していたであろう科学的な正しい認識だ。

そしてもうひとつ、現代人にとっても自明の真理。それは人体に蓄えられた水分の組成が、海水のそれと酷似している、と言う事実だ。

身体の内部に蓄えられた水は、塩分をもって塩辛い。まるで海水のように。これは汗や涙や鼻水や血を、少しでも舐めてみれば誰にでも分かる事だ。

インドは酷暑の土地柄だから、発汗した大量の汗が蒸発すれば、そこに白い塩の結晶が残る、と言う事も、日常的に観察できていた事だろう。

当時、マガダ地方を中心とする北インドの内陸人たちで、実際に自ら海岸を訪れ海をその目で見て、海水をその舌で舐めたことのある人と言うのはそれほど多くはいなかったかもしれない。

けれど交易や戦争、さらには宗教的な遊行になどよって長途遠征する人々は少なからずいて、彼らによってもたらされた、大海に関する情報は広く共有されていたはずだ。

マハトマ・ガンディが対英植民地独立闘争の戦術として行った「塩の行進」と呼ばれるものがある。これは確か、塩の専売制によって暴利をむさぼっているイギリス人から、塩の自給自足権を取り戻す、と言う象徴的な運動であり、「自ら製塩を行う為にグジャラート州アフマダーバードから同州南部ダーンディー海岸までの約386kmを行進した抗議行動のことを言う(Wikipedia)」。

この史実から、二つの事実が浮き彫りになる。ひとつは、塩の存在は人間の生存にとって欠かせない必須条件であるという事。もうひとつは、塩と言うものが、海岸地方の塩田で生産される、と言う事だ。

もちろん古代インドのマガダ地方に住んでいた人々にとっても、これらの事実は自明の常識だった事だろう。

人間の生存にとって欠かせない、交易品としても重要な塩。ひょっとするとグジャラートの海岸は2500年前の当時から、塩の重要な産地だったかも知れない。

たとえ食料がなくても、水と塩さえあれば人間は一カ月近く生き続ける事が可能だ。私たちも真夏の熱中症対策として、経口補水液を飲むではないか。

私たちの身体は水でできている。そしてその水は、まるで海水のように塩辛い。つまり私たちの身体の中には海がたたえられている。これが2500年前のインド人にも容易に認識可能な身体観に他ならない。

もうひとつ重要なのは、私たちが煩悩や激情と言うものを体験する時の主観的かつ客観的な実感だ。私たちの身体の中にたたえられた大海は、ただの海水だまりではなくて、煩悩の激流である、と言う切実な実感。

悲しくて号泣する時、目からは涙が滂沱と流れ、鼻水もまたとめどなく流れ落ちる。恐怖に駆られても怒りに駆られても、私たちの体表からは大量の汗が分泌される。戦場で刀で切りつけられれば、大量の「血潮」が飛び散ると同時に、私たちは激痛に身もだえする。恐怖による失禁と言う生理現象も忘れてはいけない。

また、道の人にとって最も重大な問題だった性愛についても同じ事が言えるだろう。

男女が抱き合い、愛撫しあえば、自ずからその興奮は発汗をもたらし、局部においては愛液が流れ出す。男性の場合はオーガズムにおける射精、女性の場合は俗に言う「潮吹き」などによっても、激しい情動や感覚の爆発と「水」の奔流とは常に重なり合っている、と言う「事実」は、経験的に明らかな事だ。

そして、あらゆる心身興奮状態において引き起こされる心臓の高鳴り。これが血液を送り出すポンプのはたらきである事を、古代インド人は認識していた。それは正に、煩悩・激情の奔流以外の何物でもない。

さらに、様々な激しい情動発現によって、人の体表面には様々な生理的活性の変動が観察可能である事も忘れてはならない。

恐怖に青ざめ、羞恥に赤面する。その時人の皮膚直下では毛細血管を流れる血流量が劇的に減少し、あるいは増大する。それはあたかも毛細血流と言う「潮目」が、満ちては引くような感覚ではなかっただろうか。

それら激しい情動に伴い、私たちの皮膚表面では、いわゆる鳥肌が立つ。それはゾワゾワとした戦慄でありあたかも一陣の風によって水面が波立つような、細かい振動のさざ波として体表面のこちらからあちらへと、あちらからこちらへと吹き渡って行く。

(パーリ経典には突発的な情動の表出を『身の毛がよだつ』とする定型表現が目立つ)

これら生理的、経験的な事実からいっても、身体の中に輪廻の大海、煩悩の激流が存在する、という論理と心象の整合性が、実感できないだろうか。

重要なのは、これら整合性の高さが、2500年前のインド人にとっても、21世紀に生きる私たち現代人にとっても、まったく同様にほとんど自明であるという事実だ。

何故なら私たちと古代インド人は、2500年と言う膨大な時のギャップを軽々と超える様に、共通の同じテキストを目の前においてそれを読み解いているからだ。

そのテキストとはもちろん「身体」に他ならない。

シッダールタはアビダンマを座右のテキストとして修行して彼岸に至った訳ではない。彼が熟読の上にも熟読を重ねた、その最重要のテキストとは正に彼の『身体』なのだ。

その同じテキストが、私たち自身の身体として目の前に存在している事実に気付くべきだろう。

私たちの身体と、シッダールタの身体は、ほとんどまったく寸分の違いもなく同じ文字で、同じ文法で、同じシステムの同じメカニズムについて、同じ内容が書かれたテキストなのだから。

何故、ブッダが悟りに至ったその「身体」という「教典」が目の前にあるのに、それを読み解こうとしないのだろうか?

(ここで『教典』とは言ったが、ブッダ本来の認識においては、この身体は読み解かれるべきものではあっても崇拝されるべきものではなかったという事だ。これを崇拝すべき「聖典(聖体)」としてしまったのが、タントラの逸脱だろう)

Pinterestより:私たちは「身体」と言う「テキスト」をシッダールタと共有している

ただしこのテキストは読み解かれるべきガイド・ブックであっても、本来の仏教では崇拝されるべきものではない。むしろ最終的には捨て去られるべき筏に過ぎない。

最後にもうひとつ、輪廻の大海が私たちの身体の内部に存在する、と言う論旨が導き出される上での、重要な状況証拠を提示しておく。

これまで私は、ヒンドゥ・ヨーガの思想においてはマクロ・コスモスたる世界とミクロ・コスモスである人体とは完全に照応し、身体は世界であり世界は身体である、と言うインド思想特有の世界観について繰り返し説明して来た。

重要なポイントについて端的にいえば、マクロ・コスモスたる世界の中心に須弥山(メール山)が聳え立つように、私たちの身体の中心にも、「メール・ダンダ」と名付けられた脊椎(スシュムナー管)が体内の須弥山として聳え立っているという事だ。

ここで倶舎論などに記述された須弥山世界図について思い出していただきたい。世界の中心には須弥山が聳え、その周囲には「円輪状の大海」が取りまいていた事実を。

再掲:世界の中心には須弥山が聳え立ち、その周囲には大海が広がる

つまりマクロ・コスモスたる世界において須弥山の周りに大海が広がっているというのならば、当然のことながら、ミクロ・コスモスたる身体の中でも、須弥山の周りには大海が広がっていなければならないのだ。

その大海とは、須弥山に擬せられる脊椎の周りに存在する肉の身体であり、その肉の身体とは70%が水分であり、その水の組成は海水にほぼ等しい。

そこには筋肉以外にも、素で水をイメージさせる血液、尿、汗、涙、羊水、精液など、ありとあらゆる体液は枚挙にいとまがない。

Maeda Hospitalより:胴体のCT断層写真。中央灰白色が脊椎

上の胴体の断面画像を見れば、もちろん外輪郭は真円から大きく歪んでいるが、その基本構造は須弥山図ぴったりと重なり合う。中心にある脊椎骨が須弥山で、その周囲に広がる楕円輪の肉身が大海だ。

(これはまた改めて取り上げるが、人間(動物)の身体は基本的に『円柱』の組み合わせで成り立っており、脚、胴、腕、首、頭などどこかを『輪切り』にすれば、普通に類似のヴィジュアルが現れる)

ヨーガの身体観はブッダの死後はるか後世のものであり、ブッダ在世の当時にはまだそのような「世界と身体の照応」などと言う世界観は存在しなかったのではないか? そのような反論がここでも当然予想される。

しかし繰り返しになるが、そもそも現代においてヒンドゥ・ヨーガの伝統思想として伝えられているこの「身体は世界であり世界は身体である」と言う心象風景は、その起源をさかのぼれば、それはすでにリグヴェーダの後期には「黄金の胎児」や「原人プルシャ」いう形で鮮烈に表明されていた事だ。

つまり、大世界と小身体が照応しているという思想は、ヒンドゥ・ヨーガの独自の専売特許などではなく、ジャイナ教によっても、仏教によっても共有されていた、そしてその起源をたどれば、古典的ヴェーダにまで遡れる汎インド的な共有財産であった、と言う事なのだ。

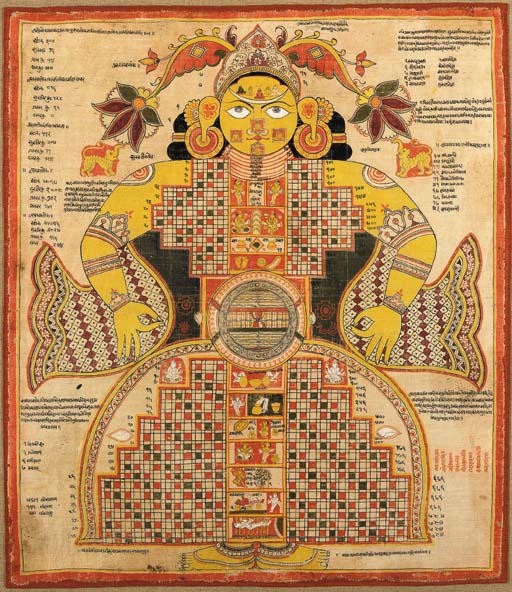

Columbia.eduより:ジャイナ教に伝わるコスミック・マン(Loka Purusha)

苦悩するシッダールタにとっても、身体とは小さな「世界」であり、それは外部環境としての大なる「世界」と見事に照応していた。

そう考える事によって初めて、パーリ経典に残された様々な記述が、ひとつの一貫性をもって把握可能になる。

だからこそ、アナパナ・サティ(呼吸への気づき)やカヤ・ヌパッサナー(身念処)を究める事によって「一切世界」のダルマが明らかになる。だからこそ、そのプロセスが「輪廻の大海を渡る」「煩悩の激流を超える」と言う言葉で表現された。

何故なら

仏教瞑想において『気づき』によって観察される私たちの『身体』とは、『一切世界』のミニチュアに他ならないからだ。

だからこそ私たちは、「身体」と言う誰もが持つもっとも「身近」なこの『経典』を、熱誠をもって、読み解いていかなければならない。

「一切世界のダルマ=仏法」を知るために。

そして身体と言うテキストの読解能力については、2500年前のシッダールタの時代よりも、呪術と迷信が跋扈していた近代ビルマよりも、最先端科学における「解剖学」「医学生理学」「脳神経科学」を擁する『現在』の方が遥かに進歩している。遥かに「真実」に肉薄している。

私たちはそのアドバンテージを、みすみす見逃すべきではない。少なくともシッダールタが私たちと同じ立ち位置に立っていたならば、現代科学を総動員して、探求の道を邁進した事だろう。

彼は、そのような人であった。

少なくとも私は、そのように確信している。