”Mukha”の原像と『声門』という新たな焦点《瞑想実践の科学24》

(本投稿には解剖学的画像が含まれます)

前回私は、『コップと言うものの本質とは一体何だろうか?』と設問し、その答えを例示した。それはすなわち、何らかの液体の容れ物である事を可能たらしめる "開口し奥行きのある空処性" だった。

同じように "Mukha" すなわち "口(くち=Mouth)" と言うものの本質とは一体何だろうか、と考えた時、それはコップと同様、正に「口」という表意文字に端的に表されている様に、ぽっかりと口を空けたその "空処性" に他ならない事が理解された。

もしそこに "空処" がなければ、どうやって水や食物が入る(飲食する)事が出来るだろうか? もしそこに "空間=スペース" がなければどうやって呼吸が出入りする事が出来るだろうか?

この "空処性" すなわち「Khaである事」 こそが、口(Mukha)というものの本質的なネイチャーなのだ。

車輪の中心ハブに軸穴がぽっかりと空いているからこそ、車軸がそこに貫入して回転を支える事が出来る。

Khaの意味:

the hole in the nave of wheel through which the axis runs,

車輪のハブ中心に空いた軸穴。そこに車軸が貫入する事によって車輪の回転運動を支える穴(空処)。

再掲:車輪の中心にある軸穴を作る車大工

ヨーニの中心にぽっかりと穴が空いているからこそ、リンガがそこを貫く事が出来る。

Khaの意味:

aperture of the human body (of which there are nine, the mouth, the two ears, the two eyes, the two nostrils, and the organ of excretion and generation)

人間の身体に空いた穴、戸口、開口部。ヴェーダ・ウパニシャッド時代以来、伝統的に口腔、両耳腔、両眼窩、両鼻腔、排泄腔(肛門)、生殖腔(尿道・膣腔)の九つの穴をもって、nava dvara、つまり『身体の九つの門戸』と言い慣わしてきた。

ヨーニの中心に穿たれた穴(空処)にリンガが入る

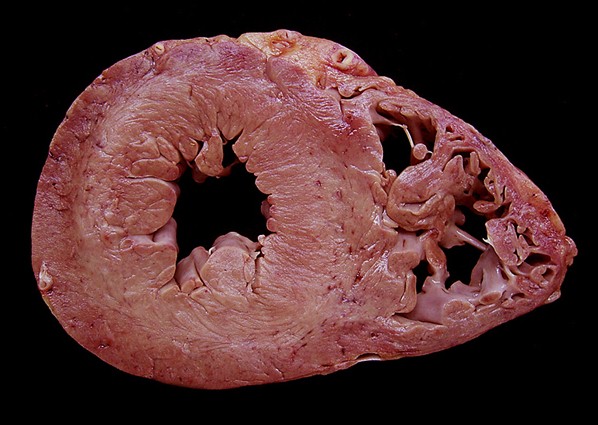

そして、心臓の奥に空処(心室・心房)があるから、そこにアートマンが住まう事が出来る。

Khaの意味: 心臓の奥の空処=Akasha

"mukha" の原風景に見る「牛」と「Kha=空処」《瞑想実践の科学22》 の投稿で私は、この口を意味するMukhaというインド語の心象風景について語源的に考察し、その原像とは「牛がモー(Moo・Mu)と啼くその声が発するところの鼻づら・口吻」である、と推測した。

もちろんその焦点になるのは、この鼻づら・口吻にぽっかりと空いた鼻腔という空処と口腔という空処に他ならない。そこに空処があるからこそ、モーという声が吐く息とともに出てくる事が可能なのだ。

しかし、このMukhaと言う単語が含意するものは、本当に牛の単なる鼻づら・口吻に過ぎなかったのだろうか。

このモ~と言う声が発せられるところの “Kha” についてより理解を深める為に、論より証拠、今回はそのリアルな姿を映像で見てみたいと思う。

最初はその口吻・鼻づらに焦点を当てて見てみる。

牛がモ~と啼く時、自ずからその口吻・鼻づらが強調される

上の映像を見ると牛がモ~と啼く時には、顔があげられ口が大きく開けられ、その鼻づら・口吻において、そのKhaであるところの口腔のその “Kha(空処)性”というものが、いやでも強調されて目に飛び込んでくる事が分かる。

考えてみると、牛の鼻づらは普段はたいてい下を向いている。草食動物と言うものは大体が常に草を食べる為に地面に口先を向けているし、舌でむしりとった草を噛むために口を閉じてもぐもぐと動かしている。

つまり、日常的には口先・鼻づらは下を向き、あるいは閉じており、その口腔の “空処性” つまりぽっかりと空いた大きな穴としての口が意識される事は少ないのだ。

それが、モ~と啼く時になってはじめて、人の目にもその口が持っている本質的な “ぽっかりと穴の空いた空処性” が顕在化して明らかとなる。

次に、モ~と啼いている牛の、その全身像だ。

文字通り腹の底からモ~と啼き声をあげる牝牛

私は学生時代に牧場でバイトした事もあり、また底なしのインド・フリークとして野良牛たちをも見慣れており、なんとなくの記憶イメージで牛が啼く姿と言うものを思い浮かべていたが、こうやってリアルな映像で改めて見てみると、頭の中の想定では全く分からなかった事に気づかされたりする。

先に触れたように、この牝牛が啼く時に、いつもは下を向いている鼻づら・口吻を真横に伸ばすように上げて、首のストレッチをするかのような動きをする事。

もうひとつは想像以上に腹筋(横隔膜)を前後(人になぞらえたら上下)に激しく動かして、文字通り『腹の底から』腹式呼吸で声を張り上げて響かせている事。

その啼いている姿の全体像は、全身が一本の共鳴管、あるいはラッパの様に、腹腔・肺・気道・咽喉・口腔が一直線の管になったかのようにして、そのモ~という声を鳴らしているのが分かるだろう。

この姿こそが、インド語における “Mukha” という言葉の背後にあるリアルな心象風景なのだ、と私は妙に納得してしまった。

ゴータマ・ブッダをはじめその弟子たちもまた、このようなモーモー啼く牛のリアルな姿をその背景心象として、“Mukha” という言葉をやり取りしていたのではないかと。

もうひとつ、Mukhaという単語の心象を明らかにするために重要な意味をもつものに、『音韻論』がある。

牛のモ~と啼くこの『M音』、もちろんインド・ヨーロッパ諸語の文化においても、そのほとんどが「Mu、Moo音」で捉えられている。

実際に映像音声で聞いてみると、M音とB音にまたがっている様な印象もあるが、どちらにしても明らかな事があって、それは、牛が啼くその音声は、鼻にかかったM音の “鼻音系” として古代インド人にも把握されていただろう、と言う事だ。

実際に牛が啼いている姿をよく見ると、最初は口を閉じて鼻だけから「ム~」と啼き始め、やがて少しずつ口を開いて「ムモォ~」と二段階のM鼻音が確認できる。

この鼻音と言うもの、Wikipediaさんを見てみると、何やらややこしい事が書いてあるが、問題はこのM音という『鼻音』を出す時に「鼻が重要な役割を担っている」事を、古代インド人もまた気づいていたのか、という事だ。

実はM音が鼻音である事を確認する簡単な方法がある。話は簡単で、鼻をつまんで息が漏れない状態で大きな声で「マミムメモ」と言ってみるのだ。

実際にやってみれば、鼻が発気孔として使えない状態ではうまくM音を発声できない事が容易に理解できるだろう。

ブッダの時代の古代インド人の文化とは、何よりもバラモン教のヴェーダの権威が優位に立つ世界だった。いわゆる「祭祀万能のバラモン教」全盛の時代だ。

彼らはそのヴェーダの言葉の「呪の力」を追求し理由付けする為に、詳細な音韻論・学を発達させていた事が、サーマ・ヴェーダやウパニシャッド、そしてパーリ経典などの記述などからも明らかだ。

おそらく、言葉あるいは音声と言うものに優れて神的な意味を見出していた彼らにとって、M音と言うものが鼻音であり鼻孔からの発気によって成り立っているという事実は、一般常識として知られていた、そう考えてもさほど無理はないと判断できるだろう(この点についてはまた機会を改めて詳述する)。

つまり、彼らが牛の声をM音として捉え、そのMu音が発せられるKhaとしてMukhaという単語を把握していたならば、そのMu音が発せられるKhaの中には当然 “鼻孔” も含意されていた、と考えられるのだ。

先のビデオを見れば明らかだが、牛が「ムモ~」と啼いている時の、彼らの顔の配置構造は、口吻とか鼻づらとか言う言葉そのままに、口と鼻が他の顔面からは突出した形で一体化した「吻」を成している。

マザー牧場より:鼻腔と口腔はひとつのセットとして口吻(鼻づら)を成している

翻って、もう一度牛がムモ~と啼いている映像を見ると、やはりモ~と啼く時には口を大きく開けている(啼く直前には鼻もぴくぴく動いている)。

結局、当初の推論の様に、Mukhaという単語の背後には、上の赤丸で囲った鼻腔と口腔が一か所に集まった鼻づら・口吻、という心象風景がぴったりくるのだろう。

しかし、映像で確認したように、牛がモ~と啼く時、その音声は腹腔から口腔・鼻孔の鼻づらに至る身体全体を、言わば一本の巨大なラッパの様にして鳴らしているのは明らかだから、Mukhaと言う単語の心象風景もまた、それら全体腔をKha="共鳴管(Hollow Tube)" と見る視点があった事も充分に考えられる。

その様な意味を含めてParimukhamという言葉が気づきのポイントとして指定されていたのならば、マハシ・システムにおける『お腹の膨らみちぢみ』という気づきのポイントも充分な妥当性を持っているだろうし、また、そのお腹の気づきの「質的な意味合い」にも、更なる一考の余地があるかも知れない。

(しかしどちらにしてもこれら腹部の気づきはマイナー・バリエーションにすぎないだろう)

前にも書いたように、私は個人的に牛という動物については平均的な日本の都会人よりもはるかに馴染みがあり間近にみて親しんだ経験を持っている。

上の動画を見て私が思い出したのは、その様な経験の中で、牛が「モ~」と啼いている時にその背中に触れていたら、何というか、その鳴き声をある種のバイブレーションとして強烈に体感する事が出来た、と言う事実だった。

そう、普通にライブ音楽とか和太鼓とかに親しんでいる人なら良く分かると思うが、それが弦楽器であれ管楽器であれ打楽器であれ、楽器において音が鳴らされる時、その音とは物理的な「振動=バイブレーション」であり、それは聴覚であると同時に「触覚」としても体感できる、という事実が、牛の鳴き声の場合にも典型的にあてはまるのだ。

牛は自らの身体を、あるいはその “体腔=Kha” を、一本の共鳴管の様にして、その声を響かせ発声する。その時、直近でそれを聞いていたりあるいは牛の身体に直接触れていたら、その音は大迫力を伴ったバイブレーションとして感知される。

上のビデオでリアルに捉えられた牛が啼くその姿と声を目の当たりにしながら、私はふとラダック高原で見聞きしたチベット仏教のホルン、これはラグドゥンと呼ばれる様だが、を思い出した。

ラグドゥンの演奏

啼く牛とラグドゥン、この二つの動画を見比べて、かつ聴き比べた時、両者が本質的に相似態である、と言う事が “感得” してもらえるだろうか。

一本の奥行きを持った管・体腔(Hollow Tube = Kha)によって音声が深い共鳴を伴いつつ発せられる。その複雑な音素の混じり具合や微妙なビブラート加減など、両者は不思議なほど良く似ている。

ではその玄妙な音声サウンドの『音源』とは何だろうか?

ふと私はそう思った。あれだけのバイブレーションを生み出すには、何か特殊な『装置(器官)』が必要なはずだ。

上のラグドゥンの映像を見れば明らかだが、彼らチベットの僧たちはラグドゥンのマウスピース部に唇を強く押し当てて吹奏している。

これはトランペットなどの西洋管楽器と同じで、上下の唇の間を空気が通りぬけるときに、その唇の形がマウスピースに押し当てられる事によって微妙に調節され、ある種の「リード(振動版)」として働き原音を生み出しているのだろう。

そうやってマウスピース部で生み出された『原音』がラッパ状の管の中で深く増幅・共鳴されて、あの腹に響くような低音の豊かな音像が生み出されていく。

私は牛の鳴き方を「身体全体の体腔をラッパの様にして」と表現したが、正に牛の体腔をこの管楽器にたとえた時、口や鼻が音が出力されるラッパ状の開口部だとしたら、では音をそもそも作りだす 「マウス・ピース」の部分はどこだろう?

それは勿論、常識的に考えれば『声門』ではないだろうか。

もちろんそれは人間のものほど高度に発達したものではないだろうが、あれだけの迫力音を出せるのだから、それなりの声門(声帯)が備わっているはずなのだ。

そして思い出して欲しい。Khaという音節・単語が持つ意味の中に、Glottisつまり『声門』というものがあった事実を。

Kha の意味、~in anatomy : glottis

解剖学では、声門(Glottis)を意味する。

古代インドにおいて解剖学が発達していた事は、すでに何度も本ブログで指摘している。サンスクリット辞書のKhaの記述において、解剖学的な用例が記されている事実それ自体が、その様な史実の現れでもある。

この『声門』という日本語の文字の連なり。この二文字を見て、何か、ピンっと来るものはないだろうか?

もしもMukhaという単語の中に、そもそも “モ~” という牛の音声を作りだす『音源』、つまり『声門としてのKha』という心象が含意されていたのならば、これまでの一連の考察から更なる深みへともう一歩、私たちは足を踏み出していく事になるだろう。

それはつまり、

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

“Mukha”の周りに、思念(サティ)を、とどめて

という文脈においてparimukhaṃと言う時、それは

「牛がモ~(Muu)と啼くその音源となるところのKha,すなわち『声門(声帯)』のまわり」

を意味し、その全文では、

“声門(声帯)” のまわりに気づき(サティ)を留めて

と読む事も充分に可能である、と言う事なのだ。

さて、とても面白い事になってきた。

これまでの論考では、このMukhaとは牛がモ~と啼く時にその音声が発せられるところの鼻腔と口腔が一か所に集まった鼻づら・口吻、と言うものがその原像的心象の第一だと考えられた。

そしてその牛が啼くその全身像の観察から、モ~と言う鳴き声は全身を共鳴管(=Kha)の様にして発出されており、中でもその “原動力”として顕著に腹式呼吸が使われていることから、その “腹腔=Kha” と言うものもひとつの焦点として候補に挙げられた。

しかし、この牛がモ~と啼くその音声は、口や鼻や腹における “体腔=Kha” がいくら存在しても、そもそもの音源部である “声門=Kha” がなければ発出され得ない、と言う圧倒的かつ自明な真理を前にした時、この音源部である声門こそが、唯一最大の焦点である ‟Mukha” つまり「Muu音の発出源としてのKha=空処」ではないか、と言う視点が、当然の如くに立ち現れざるを得ないのだ。

そこまで「深読み」する必要が果たしてあるのか、という疑問は極めて当然かもしれない。「Mukha」が口や顔を第一には意味するのならば、素直に「口の周り」や「顔の周り」に落ち着いてしまえばいいじゃないか、と。

けれど、この「声門」にひとつの『焦点』が置かれる事は、様々な文脈から見ても極めて蓋然性が高いのだ。

その点に踏み入る前にまず問題になるのは、以上の説明において明らかな『声門』と言うものと『音声』との関係性を、ゴータマ・ブッダをはじめとした古代インド人が、私たちと同様に自明のこととして認識できていたのかどうか、と言う事だろう。

彼らが『声門』の存在自体知らなければ、全く話にならない。

しかし、彼らは間違いなくそれを認識できていた。その様に私は判断している。

前にも指摘した通り、ブッダ在世の当時の古代インドとは、まず第一にバラモン・ヴェーダの権威によって支配されていた社会だった。

そこにおいて最も重視されたのはバラモン司祭によって詠じられるヴェーダの言葉が天の神々に影響を与え支配する、その賛歌の言葉(ヴァーチュ)が持つ「呪の力」に他ならない。

そしてこの詠唱されるヴェーダの言葉が持つ「呪の力」こそが “ブラフマン” の原義であり、やがてはそれが大宇宙の根本原理であるところの絶対者ブラフマンへと昇華していく訳だから、その言葉の呪力の本源である “声帯” と言うものの存在に、彼らが気づいていなかった、という事は考えにくいのだ。

(だからこそKhaという言葉の意義のひとつに声門が掲げられている)

ヴェーダの言葉とそれが神々をも動かすに足る “威力” として発出される “音声” に対して並々ならぬ興味と関心を抱いていた古代インド人は、その結果として様々な音韻論や文法学を発展させていった事は周知の事実だ。

しかしそもそも、そんな論学以前の大前提として、我々人間存在の日常生活実感として、声とは “のど” から発せられるものではないだろうか?

例えば、カラオケで思わず聞き入ってしまう美声の持ち主がいたとして、思わず、「う~ん、実にいい喉をしている!」と讃嘆する。このような感覚は自明の事だろう。

試しに何でもいい、例えば「あーかーさーたーなー」などと和田アキ子ばりに大きな声を出しながら、その音声が “どこから” 発せられるのか、あらゆる先入観を排して虚心に探ってみて欲しい。

それは何よりも、『喉首』でありその内部にある何かの振動体である、と言う事は、解剖学的な知識以前の体感的リアル、としても、自明の事ではないだろうか。

(この事実は、喉に手のひらを当てて声をあげてみればさらに“リアル”に感得できる)

そしてもちろん、彼ら古代インド人は、その解剖学的事実としての声門の存在についても知り尽くしていた。

その証拠に、ウパニシャッドを改めて見てみると、随所に「声門(声帯)」についての言及が確認できる。以下はその一例だ。

チャーンドグヤ・ウパニシャッド 第二章 第22節

五.「インドラ神に力を贈ろう」と考えて全ての母音は声帯を強く震わせて発音されねばならぬ。

~中略~

「死の神を避けよう」と考えて、すべての閉塞音は空気を声帯に僅かに接触させて発音されねばならぬ。

当時のバラモン司祭・ヴェーダの詠唱者というものは、発声・声楽のいわば “プロ” だから、その詠唱法において、如何にして聴衆の心をとらえ心酔させるか、と言う事を徹底的に追求した求道的プロシンガーでもあったのだ。

ヴェーダの言葉の力によって神々をも動かす、などと言うが、その神々など実際には “存在しない”。少なくとも神々自身が目の前に観衆の一人として臨在し、ヴェーダの詠唱を聞いた後に「ブラボー!」などとスタンディング・オベーションする姿など、誰の目にも見えはしないのだ。

では、ヴェーダの詠唱がその祭祀において詠われた時に、「これは間違いなく神々をも動かしたに違いない」、そう判断するのは一体誰だったのだろうか?

それはもちろん、その祭祀イベントに臨席していた観衆、つまり人間集団であり、なかんずく、その祭祀実行の布施を行ったパトロンであるところの資産者(王族・大商人など)だったはずだ。

つまり、ヴェーダの言葉の力によって神々をも動かす、などと言いその「呪の力」を “ブラフマン” などと称しているけれど、実際に彼らバラモン階級が心血を注いだのは、如何にして聴衆を酔わして、魅了するかと言う事に尽きるのだ。

その為には、たぐい稀な美声と、その唱法と言うものが極められた。そのなごりは、パーリ経典においてブッダを称賛する表現として、その美声を讃えるという形にも現れているだろう。

その時にもっとも重要になるのが、“声帯のコントロール” であり、その声門からの原音を脚色する為の咽喉と、舌や歯を含む「口腔内部の微細なコントロール」に他ならない。

(この点は、カラオケ求道者の方なら、良く分かると思う(笑)

彼らバラモン・ヴェーダの民たちが高度な音韻論を発達させた背後には、この声門に始まり咽喉から口腔さらには鼻腔にもつながる、腔(Kha)とその周辺器官のコントロールと言うものが、大前提として存在していたのだ。

(この点は、最終的に “聖音オーム” の『起源と意味』にも深く関わって来るが、それはまた機会を改めて)

もうひとつの観点は、古代インド人と解剖学との関わりだ。

彼らは、侵略してきたアーリア系にしろそれを受け止めた先住民系にしろ、牛を中心とした家畜動物との “共住者” である牧畜民であった。

現代でも極めて原初的な生活形態を保っている牧畜民の部族社会では、家畜動物に対する様々なエスニック・サイエンスの一環としての “解剖学” が、一部現代科学に匹敵するようなレベルで発達・伝承されている事実が確認される。

私たち現代日本における一般的都市生活者の想像を超えたレベルで、生活実学としての “科学=エスノ・サイエンス” はあらゆる未開社会においても高度に発達しており、古代インドにおいてもその生活実学、という意味での解剖学は、第一義的には家畜動物の屠殺・解体のための知識・技術として高度に発達していたのだ。

この事は、ほかならぬパーリ経典にも様々な形で明言されている。

「王子よ、口からも、鼻からも、また耳からも息を吸ったり吐いたりするのを止めた時、烈風がわたしの腹を切り裂いた。それはまるで、王子よ、腕の立つ牛の屠殺人や屠殺人の内弟子が使う、鋭利な小刀で腹を切り裂くようであった。まさにそのように、王子よ、烈風がわたしの腹を切り裂いた」

春秋社刊 原始仏典 第6巻 中部経典第85経 「生涯で三度三法に帰依した王子」菩提王子経:Bodhirajakumara Sutta、P182以下より引用

以前にも指摘しているが、現代インドのヒンドゥ教徒と違って、当時のインド社会では牛をはじめとした家畜動物の屠殺・解体・摂食と言うものは日常的に行われており、それは祭祀の犠牲獣においても同様だった。

特に大きな祭祀において犠牲獣を殺し解体する際には、鋭利な刃物と高度な技術が求められる。

まずは、まだ生きている動物を速やかに『屠殺』しなければならない。その時に屠殺の技術が未熟であれば即死がもたらされず、いたずらに動物に苦痛を与え暴れさせれば、祭官をはじめ周囲に集まった観衆・VIPたちにも危害が及んでしまう。

さらには、屠殺された犠牲獣はその場で解体され、祭祀の対象となる神々や請われる願いによって厳密に規定された儀軌に基づいて、それら解体された身体の特定パーツたちが特定の順番で供犠として祭火に投じられていく。

その後、残った肉は調理されて会衆によって食されたと言うから、その調理自体もまたひとつのエンターテイメントとして、食材の美しさを保ったまま切り分けるという意味を含めて、美技を揮わなければならなかった。

そのような屠殺・解体・加工を可能にするためには、精密な身体構造学・解剖学の知識が必須だったのだ。パーリ経典の文言がわざわざ “腕の立つ” 牛の屠殺人と形容詞を加えている意味がそこにある。

バラモン祭官を含め、彼ら「腕の立つ屠殺解体人」たちが、声門の存在に気付かないなどと言う事があり得るだろうか。特にバラモンの供犠解体人たちは、自分たちの声の原器を求めて(牛の「モ~音声の器官を求めて)動物たちの喉の構造に注視しただろう。

Orikomix.comより:これは豚の喉軟骨だが、見事にドーナツ状の“空処”が見られる

私はあまり詳しくはないが、この声帯周りの「のど軟骨」と言うものは珍味として好まれている様だ。ひょっとするとブッダが生きた古代マガダ世界の町中の四つ辻や市場などでは、上に見られるような牛の喉軟骨が(あるいはスライスされる前の姿で)売られていたかも知れない。

古代インドにおいては、人間といわゆる四足の動物と言うものは、さほど決定的に異なった存在だとは考えられていなかった。人間は二本足の生類であり、動物は四足の生類だ。

当時実際に人間の供犠が行われていたかどうかは断言できないが、牛の屠殺・解体において発達し・獲得された知識は、そのまま人体にも応用され得るのだ。

動物の喉首内部に発見される声門あるいは声帯と言う奇妙な構造体は、きっと彼らの興味を引かずにはいられなかっただろう。

Wikipediaより:中央の紡錘形の空処が気道、その左右が声帯(Vocal fold)

上のヒトの声門画像でも、その中央部分に呼吸の空気が流通するところの “空処” がきれいに視認できる。この声門こそが、牛が「モ~(Mu)」と啼く時の根源的な空処(Kha)なのだ。

(牛の声門画像はググっても見当たらなかったが、原初的な声帯はある)

牛の身体は人の身体。多少のデザインや配置的な違いはあれ、本質的には変わりはない。これが古代インド人の生命観だ。

だからこそ止息の行法によって苦悶する沙門ゴータマの姿が解体される牛の姿に重ね合わされるという論法が成り立ちうる。

これは同時に、牛がモ~と啼くその姿は、人間のバラモン司祭がヴェーダを詠唱する姿にも重ね合わされ得る事を意味し、同時に、ブッダの瞑想法を行ずるサマナたちの姿にも重ね合わされ得る事をも意味する。

何故なら、牛が啼くのもヴェーダの詠唱もアナパナ・サティも、すべて呼吸と言う原理によって貫徹されており、同時にその呼吸とは、“Kha” によって貫徹されているからだ。

私たちの身体はこのような ”Kha” である空処によって一貫されており、正にその空処をこそ、アナパナ・サティにおいて気づくべき呼吸は流通しているのだという、このリアルをじっくりと体感的に理解したい。

私個人は、ブッダが

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

Mukhaの周りに気づきを留めて

と弟子たちに瞑想指導した時に、この『声門』までを視野に入れていた可能性はかなり高いのではないか、と考えている。

何故なら、この『声門』は同時に気道つまり呼吸が出入りする門であり、顔面に集住する四官の門その空処が、最終的に集合してひとつになる『ボトルネック』だからだ。

これは古代インド人の心象をリアルに想定しないと全く理解できないかも知れない。

ボトルネックという言葉は一般に情報や人・物の流通の障害になる「隘路」を意味するが、逆に言えば四官(五官)の門という煩悩の流入する門戸をそれぞれバラバラに防護するよりも、もしその流れが一本化されるポイント(隘路)があるならば、その一か所でまとめて防護する方が手間がかからずしかも完璧な仕事ができるだろう。

そしてこの『声門』こそが、顔面頭部という五欲六欲を貪る現場から、心臓がある(つまりはアートマンが住まう)体幹部へとつながる唯一の「隘路」であり、最終的に守るべきDvara(内門)なのだ。

医学書院より:声門は文字通りの隘路だ

これはテーラワーダ仏教しか知らなければ絶対に理解できない文脈だが、スッタに記された「五官六官の防護」という教えと方法論、その「起源」について考える時、当然「防護する」動機として「AをBから守る」という事を想定する必要がある。

「Bから」というのはもちろん「五欲六欲から」でいいとして、『A』という「守るべき保護対象」が明確に存在しなければ意味をなさないのだ。

五官六官の門と言うのは、「単なる門に過ぎない」と言う事実を忘れてはならない。

門を警護するのは、門そのものを守る為ではなく、門を入った奥深くにある何か、例えばそれが王城を中心とする城砦都市であったならば究極的には『王』を守る、という事こそが至上の目的になるだろう。

ここで重要になるのが、前に紹介した『ブラフマンの都城』という心象イメージだ。

ブッダ以前の古ウパニシャッドの時代から、人の身体は『ブラフマンの都城』と呼ばれ、その心臓内部の空処には『アートマン=ブラフマン』が住まうと考えられていた。

沙門シッダールタが悪戦苦闘して探求していたのは、正にこの文脈に乗った「不死のブラフマン=アートマン」だったのだ。

チャーンドーグヤ・ウパニシャッド 第七章 第1節

3.~求道者ナーラダがサナット・クマーラ師に問う。

「わたくしは尊師の様な方々から『アートマンを知る者は憂苦を克服する』と聞きました。

わたしは今、憂い苦しんでおります。尊師よ、わたくしを憂苦の彼岸へ渡らしていただきたい」と。

この求道者ナーラダの立ち位置は、そのまま苦悩する沙門シッダールタに重なるだろう。

覚りを開く前の沙門シッダールタは当然「無我の真理」、

つまり

「常一主宰のアートマンなどはない」という真理を「知らなかった」

という厳然たる事実を忘れるべきではない。

それを前提に、彼が「五官六官の防護」という瞑想理法に想到して菩提樹下に坐したとしたら、その時「守るべき対象」として想定していたのは心臓(王宮)の小部屋に住まう『アートマン(=ブラフマン)』以外にはあり得ない。

彼は、「それ」を守り切る事によって「それ」に出会えると考えていた。

それがアートマン=ブラフマンを知るために彼が想到した「内なる祭祀」としての瞑想行法だったのだ。その背景心象として「アートマンと呼吸(気息)との同置」そして「アートマンと感官との同置」があった。

これはまた回を改めて詳述したいが、様々な情報を総合すると、そこには「五欲六欲という不純物を排除する(流入を堰き止める)事によって純粋アートマンが立ち現われる」という『方法論』が導き出されるのだ。

ブラフマンの都城である身体において、その城門は五官六官に分かれた形で頭部顔面に集住しているけれど、そこから入った「悪しきもの」が王宮である心臓を侵そうとした時に必ず通らなければならないただひとつの最終ゲート、それが『声門』だ。

呼吸を吸い込む『鞴(ふいご)』である肺から、肺静脈によって新鮮な血液を送り込まれるのが、正に前に論じた円輪形の『左心室』でありアートマンが住まう『空処=Kha』なのだから、アートマンを不純物(五欲六欲)から防護する為に守るべき(守り易い)ただ一つの門は、肺に向かう前の隘路(門が狭ければ監視し易い)である『声門』になる。

(この「ふいご」は、バラモンの火の祭祀において風を送って祭火をコントロールする道具として、パーリ経典やジャイナ教初期経典にも言及されている)

そしてこの『声門』における「気づき」は、脳神経生理学的な作用機序としても、奇跡的にか必然的にか正鵠を射抜いていた。

ここで思い出すべきは、正にこの声門を駆使して歌い上げるバラモン祭祀の賛歌詠唱が、アイタレーヤ・アーラニヤカにおいて『瞑想』と呼ばれていた事実だ。

沙門シッダールタが何故、悟りに至る為の瞑想法として「Mukhaの周りに気づきを留める」という方法論に想到し得たのか。その『必然性』は、アートマン=ブラフマンに捧げる(召喚する)『内なる祭祀』というコンセプトを得て初めて、理解可能になる。

忠義と精勤をもって万難を排して王を守り抜いた衛士がいたら、彼はその褒賞として『謁見(ダルシャン)』を賜るのだ。

この様な論理構成は、もちろんシッダールタが成道後に『無我』を掲げた時点で、そのほとんどが崩壊してしまった事が予想されるが、しかし、本当にそうだったのだろうか…

確かに彼は「現象する一切世界の内部において」アートマンの存在を否定し(無我)、それは同時に『無常』であり『苦』であると喝破した。

しかし求道者ナーラダがウパニシャッド的文脈で希求していた無憂や彼岸が「世界」の彼方の『別世界』であり、イコールそのままシッダールタの到達した(現象世界を滅した)彼岸だとしたら、その彼岸すなわちニッバーナこそが、文脈的には『アートマン=ブラフマンで』ではないのか。

彼はその点に関しては『無記』を貫いている様だが、多くの同時代人にとってゴータマ・ブッダ存在は「ブラフマンに成った者」であり「ブラフマンに等しい者」ではなかったのだろうか。

ウパニシャッド的なアートマン=ブラフマンの探求、そのブラフマンの真理に目覚めた者こそがゴータマ・ブッダであり、その画期は、まさにブラフマンに至るその具体的な方法論を『瞑想行法』として大成し明示し得た、と言う点にあったと考えると、全ての筋道が通るだろう。

(本投稿はYahooブログ 2015/9/30「瞑想実践の科学 44:“Mukha”という言葉の原像2015/10/11「瞑想実践の科学 45:『声門』という新たな焦点」を統合の上加筆修正し移転したものです)