『核心』としての「Kha」すなわち「空処」《瞑想実践の科学23》

ブッダの瞑想法の原像を復元するに際して、もっとも重要であると考えられるパーリ経典の文言は、

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

顔(口)の周りに、気付き(サティ)を、とどめて

というものであり、中でも気づき(サティ)のポイントを明示するものとしてparimukhaṃがその焦点となる。

そしてpariは “周り” を意味し、muは牛が「モ~」と啼くその擬声語に由来し、mukhaという単語の原風景とは、牛がモ~と啼く、その鳴き声を発するところの鼻づら・口吻であった。

そして、parimukhamの中の最後に残されたkhaの語意について、先の投稿終盤に詳しく見ていった。

そこではまず最初に、以前の投稿「スカとドゥッカの原風景」記事 から引用しつつ、mukhaというブッダの瞑想法においてその気づきのポイントを指し示す重要な単語は、同じように仏教において極めて重要な意味を持つ、sukhaとdukkha(Sk : duhkha)という二つの単語と、“kha”という音節を共有していた事実を指摘した。

ではその“kha”という音節は具体的に何を意味していたのか、と言う事で、モニエル・ウィリアムスのサンスクリット辞典P334 “Kha” より引用したのが以下になる。

これはすこぶる重要な所なので、繰り返しになるがもう一度確認してみよう。

“kha”の意味

a cavity,

1.空洞、うろ

2.[解剖学] 腔(こう)

★mouth cavity で口腔を意味する。その他、鼻腔・耳腔・体腔など。hollow,

1.うつろの、中空の

★a hollow tube で中空のチューブを意味する。cave, cavern,

1.洞穴(ほらあな)、洞窟。aperture,

1.開き口、穴、隙間、窓

ラテン語で“an opening”(開口部)の意味。aperture of the human body (of which there are nine, the mouth, the two ears, the two eyes, the two nostrils, and the organ of excretion and generation)

人間の身体に空いた穴、戸口、開口部。ヴェーダ・ウパニシャッド時代以来、伝統的に口腔、両耳腔、両眼窩、両鼻腔(以上顔面の七つ)、排泄腔(肛門)、生殖腔(尿道・膣腔)の九つの穴をもって、nava dvara、つまり『身体の九つの門戸』と言い慣わしてきた。

hence an organ of sense

よって、そこより情報や物質が出入り(感受)する、感覚器官(の穴・開口部:門戸)を意味する。in anatomy : glottis

解剖学では、声門(Glottis)を意味する。

glottisの原意はギリシャ語の舌。発声・発話に関わる器官the hole made by an arrow, wound,

矢が刺さった穴、それによってできた傷口。the hole in the nave of wheel through which the axis runs,

車輪のハブの中心に空いた軸穴。そこに車軸が貫入する事によって車輪の回転運動を支える穴(空処)。vacuity

空虚、真空。empty space

何もない空間、空処、虚空。ヴェーダでいうアーカーシャ(Akasha)air

空気、大気、風。ehter

いわゆる “エーテル”。sky

空(そら)、天空。ヴェーダでいうアーカーシャ(Akasha)heaven

天界。Brahma(the Supreme spirit)

ブラフマン、超越者、真我(アートマン)と対応する大我、大宇宙の根本原理。happiness (a meaning derived from su-kha and duh-kha)

幸福。スカやドゥッカに由来する意味。a fountain, well,

噴水、井戸。大地より水の湧き出る穴。★これは人体の各門戸が涙・鼻水・唾液・尿・精液などの水を排出する事に重なる。

今回、タイトルに明示したように、この “Kha” という語こそが、仏教を含めた全インド思想の言わば “核心” を指し示している、と私は考えている。

これは私自身大いに驚いたのだが、振り返ってみれば、これまで私が本ブログで展開してきた論旨のほとんどが、この “Kha” という言葉と深い関わりを持ち、それによって貫徹されていた。

その事に立ち入る前に、まずはこの “Kha” すなわち “空処” と言うものが、一体何ものであるのか、という点から考えていきたいと思う。

ひとつのコップを思い浮かべて見て欲しい。理想を言えば是非、実際にひとつのコップ(カップ、グラス、etc.)を目の前に置いて、以下の記事を読んでもらえれば嬉しい。

まずは空のコップ、つまり中身が入っていないコップを観る。

そして考える。一体、このコップの “本質” とは何だろうか?、と。

次に、この空のコップを、普段使用しているように使ってみる。コップとは何のためにあるものだろうか?

そう、水やコーヒーやジュースなど、飲むための液体を入れる容器、それがコップと言うものの機能だから、そのような液体をコップの中に注いでいく。

注ぎ終わったならば、水なら水で八分ほど満たされたコップを前にして考えてみる。

何故、私たちはコップに水をそそぎ入れる事が出来るのだろうか、と。

あるいは、何故、水はコップの中に “侵入する(入り込む)” 事ができるのか、と。

今この記事を書いている私の目の前には、ずん胴な円柱形のガラス・コップが置いてある。

もし仮に、大きさや形は寸分変わらない円柱形の、しかし単なるガラスの塊がそこにあったとして、そのガラス塊のてっぺんのガラス面に水を注いで、その水がそのガラス塊の “中に” 入り込む事が出来るだろうか?

もちろん、水はどこにも入ることなく、周囲にこぼれ溢れるだけだろう。

では、この水を湛える事が出来るコップと、それが出来ない単なるガラス塊の、本質的な違いとは一体何だろうか?

それがすなわち、“Kha” という事、つまり “空処” もしくは “空間(Empty Space)性” 、と言う事なのだ。

試しに研削マシンで円柱形のガラス塊の内部を、まあるく深くくりぬいてみる。その瞬間、そこには空処・空間、つまりは “スペース” が生まれ、そのスペースの存在によって単なるガラス塊はコップと言う “容器” としての機能を獲得する。

コップにはその内部に “スペース”、すなわち “Kha” が存在する。だからこそ、そのスペースに水は入り込む事が出来る。

ガラスのコップは何よりも物質的なガラスの実体として目の前にある。しかし、このコップの本質とは、目に見える手で持つことのできるガラスの実体にあるのではなく、実は目にも見えず手で触る事も出来ない、内部空間、すなわち空処スペースとしての “Kha” にこそある。

この “Kha” こそがコップという機能体の “本質” であり “核心” であり、“真の実体” なのだ。まずはこの “真理” を、深く理解しておく必要がある。

(もちろんガラス壁で「囲まれて」いなければ水を保つ事はできない、と言うのも真理だ)

これは実は、前回紹介した「ブラフマンの都城」についても全く事が言える。

チャーンドグヤ・ウパニシャッド第八章第一節

「さてこのブラフマンの都城(身体の比喩的表現)の中に、小さな白蓮華の家屋(心臓)があり、その中に小さな空間がある。その中に存在するものこそ人の探求すべきものであり、実に認識しようとされるべきものである。

人間の身体には九つの門が「開いて(開口部=Kha)」いて、その中に空処(Kha)が奥行きを持って広がっており、様々な脈管(Hollow Tube=Kha)によってつながり、所々に様々な空処=スペースを持っている。

だからこそ、そこにブラフマン=アートマンは住まう事ができるのだ。

今私は、この “Kha” という言葉を英語でSpace(スペース)と表現してきた。これは私が勝手に言っているのではなく、先に辞書から引用したように、文字通りの字義として “Kha” とは “Space” だからだ。

この英語のスペース、例えば部屋の収納に悩んで「スペースが足りない」などという使い方もするが、同時にこれは、スペース・シャトルなどで馴染みがあるように、『宇宙空間』を意味する言葉でもある。

宇宙空間と言う『スペース』あるいは『虚空』があるからこそ、太陽などの恒星をはじめ私たちが住むこの地球も存在できる。

太陽や地球などは立体的な三次元的な存在物だから、その容れ物としてのスペースも当然三次元的な立体的な『奥行き』を持ったものになる(宇宙空間はビッグ・バン以来、三次元的に膨張し続けている!)。

ガラスのコップでいえば、円柱形のガラス塊のてっぺんのガラス面を、0.1mmだけ削ってみても、コップとしての機能は生まれない。コップとしての機能をまっとうする為には、ガラス柱を一定以上掘り下げた、立体的な奥行きを持った充分な “Empty Space=からっぽの空間・空処”(すなわち“Kha”)がなければならないのだ。

このようなスペースという英単語の意味運用は、同時に “Kha” というインド語においてもほぼあてはまるものだ。

それは “Kha” の同義語であるアーカーシャ(आकाश, Ākāśa, Akasha)と言う単語を並列的に見ていけば明らかな事だろう。

アーカーシャ(サンスクリット語: आकाश、Ākāśa、独: Akasha、アカシャ、阿迦奢)は、インドで「虚空」「空間」「天空」を意味する言葉であり、インドの五大のひとつである。

「空」と訳されることも多いが、仏教用語の「空」には「アーカーシャ」と「シューニャ」(サンスクリット語: शून्य, śūnya)の両方があり、両者は原語も意味もまったく異なるので厳重に注意が必要である。

インド哲学の用語としては「虚空」と訳されることもある。

または『ウパニシャッド』においてはアートマンとされたが、ヤージュニャヴァルキヤは「風」・「空間」・「ガンダルヴァ」・「太陽」・「月」・「星」・「神」・「インドラ」・「プラジャーパティ」・「ブラフマン」を包摂するもの、すなわち存在の一切を統括する法則とした。

そこで本題に戻る。

以上、コップや宇宙空間について考えた事柄(ブラフマンの都城を含め)は、全て “Kha” を含むところの “Mukha” という語、さらにその “Mukha” を含むところの “Parimukham” という単語の意味するところ、

さらには “Parimukham” という単語を含む、

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

顔(口)の周りに、思念(サティ)を、とどめて

というブッダの瞑想法の最重要ガイダンスである文脈の、その真義を正確に理解する為に必要な前提となる、と私は考えている。

私は先に、『コップと言うものの本質とは一体何だろうか?』という設問を立て、その答えを明示した。

では次に、同じように “Mukha” すなわち “口(くち=Mouth)“ と言うものの本質とは一体何だろうか、と考えてみて欲しい。

できれば、鏡の前に立って、のどの奥が覗けるくらい口を大きく開けて、その大きく開けた「口」というものの実体を見つめながら考えてみよう。

『 “口” と言う “構造機能体(器官)” の、本質とは一体何だろうか?』と。

(表意文字と言うものは面白いもので、この “口” という漢字一字の中に真実が表象されている)

“Mukha” すなわち “口(くち=Mouth)“ と言うものの本質が分かってはじめて、『口と顔』がインド語では同じひとつの “Mukha” という言葉によって表される事の真意が分かる。

それは同時に“Parimukham”という言葉によってブッダが表そうとした、その真義を明らかにする事につながるのだ。

そして、“Parimukham”という言葉の真義が明らかになってはじめて、私たちはブッダの瞑想行法における、

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

口(顔)の周りに、気付き(サティ)を、とどめて

という “営為” もしくは ”作業” が持つ真の意味と、それによって起動する “作用機序” を正確に把握する事が出来るようになる。

MukhaのKhaが持つ心象。その本質は端的に言って「開口(Open)性」と「内部奥行き(Space)性」だ。このふたつが両立して初めて意味を持つ事は、コップの喩えからも明らかだろう。

これは前回指摘した頭蓋の『洞窟(Guha)性』が正にそれにあたる。

再掲:頭蓋とはまさに「空洞=Kha」の集合体だ

内部に奥行きがなければ「開いている」事の意味が成立しないし、内部に空間(スペース)があったとしても「開いて」いなければこれもまた意味がない。

(逆に言うと、これを無化する為には塞ぎ閉じればよい!)

口や鼻もまた、内部に奥行きがあって食道から胃、腸に至る空間(チューブ)、あるいは気道から肺胞というチューブや袋につながっているからこそ、意味を成し機能する事ができる。

この点は、正に前回取り扱った「Guha=洞窟」そのものだ。岩山に内部奥行きが開いてあるからこそ、それを『洞窟』と呼びその中に住する事もできる。洞窟の本質とは「開口した内部奥行き性」にある。

この様な「Kha」の本質であり口や顔(Mukha)の本質である「開いて奥行きがある事」を十分に意識した上でブッダが弟子たちに

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

口(顔)の周りに、気付き(サティ)を、とどめて

と指導していたと想定した場合、そこでParimukhamつまり「顔(口)の周り」と言っているその「周り」とは『奥行きを持った内部空間まわり』をも含意している、という可能性を無視する事はできないだろう。

Pariという語の意味は単純に「まわり」であって、そこには「外まわり」とか「中まわり」という限定は一切存在しない(言語学者ではないので断言はできないが)。

少なくとも鼻腔の縁から唇周りだけを表面的に切り取ってそれを『口』の全てである、という事はできないだろう。口にしても顔にしてもそれは奥行きのある機能構造体なのだから。

つまり、呼吸に気付く時、ゴエンカジーが定めた様にその気づきを「鼻腔のヘリから上唇にかけての外周り」に限定する根拠はない。

この「内部的な気づき」に関しては、特定スクールの特定の文脈では様々な理由を付けて「避けるべき」とされているらしい事もある程度承知している。

しかし以前に論じた「歯と舌の行法」とのからみにおいても、そして何より「脳神経生理学的機序」という観点からも、この「内部的な気づき」と言うものは論理的に極めて整合性が高い読み筋なのだ。

ここで「門衛の譬え」に立ち帰ってみれば、確かに城砦都市の門の警固に立つ門衛がワッチするのは「外から中に入って来る者・物」だが、それらが目の届く「門内」で起こす挙動に全く無関心でいてその職務が成り立つだろうか?

つまり、門衛がその仕事を真に全うする為には、門から入るものがその門内でまずどのような挙動をするのかを、しばらくの間は「目で追って観察して」確認する、と言うのが『実務』としては当然の『すじ』だろう。

そいつの正体がいまいち不明ならなおの事、目の届く限り最後まで追いかけて、その挙動を注視するはずだ。

この点は、そもそも何故、沙門シッダールタが「アナパナ・サティ」という呼吸に気付く瞑想システムに想到し得たのか、という事とも深く関って来る。

その原点(ゼロポイント)に思いを馳せ、仮想上自らそこに立って洞察する事によって初めて、その深淵な機序が自ずから明らかになって来るだろう。

そこで最も重要なポイントは、「その時点で、彼、沙門シッダールタは、未だ悟りを開いてなかった」と言う事実だ。

多くの人々がこの真実を「華麗にスルー」してしまっているので私はいつも「ワジワジ」して仕方がないのだが、一体、

「何故(どうして)、未だ悟りを開いていないシッダールタが、「悟りに至る瞑想法」を『的確に』構築する事ができたのか?」

誰も不思議に思わないのだろうか。

その謎の核心部分には、様々な意味が輻輳するところの『Kha』が、横たわっていたのだ。

これまで見て来た様に、シッダールタが菩提樹下で結果禅定し悟りを開く前に三つの苦行に邁進していた事は、複数の典籍に記されている。

それは「歯と舌の行法」であり「止息の苦行」であり、「断食(極小食)の苦行」だった。その記述は定型化され詳細を極めたもので、何らかの明確な『意図』の下に編纂された可能性が高い。

私はこれら投稿の中で、三つの苦行に共通する『キーワード』は「口(顔)の周り=Parimukham」である、と書いた。

歯と舌の行法は正に口の内部で行われ、止息も「口と鼻と耳からの呼吸を止める」として『顔の周り』で行われ、断食もまた、正に「口からの摂食の制限」に他ならない。

そこには通底する理念がある。それはつまり、

口であり顔である「Mukha」の『Kha』から、何かが入って来ることを防ぐ。

という事なのだ。

この三つの苦行を「門衛の譬え」になぞらえれば、それは『門を完全に閉めてしまう』事に相当する。

この事はまさしく「歯と舌の行法」、つまり「歯を噛み合わせ舌を上顎につける」という営為によって見事に体現されていると言えるだろう。

(これらの「行」が為される時、可能な限り『眼』も閉ざされていただろう。眼には瞼と言う簡易なシャッターがある)

門外の情勢が著しく不穏な時に門内のセキュリティに万全を期そうとすれば、それは門戸を完全に閉ざす、という事が極めて合理的な判断なのだ(新型肺炎が蔓延する2020年2月現在、国家が行っている事が正にこれに相当する)。

しかし話はそれだけで終わらない。門衛がその門戸に立って警護し、そこにおいて不審者・物の侵入を防ぐ時、そこには当然『至上とする目的』が存在するはずだからだ。

城塞都市の門衛が仕え、究極的に守らなければならないその『主体』とは、いったい何者だろうか?

その答えは、既に本ブログ上で繰り返し明示されている。

(本投稿はYahooブログ 2015/9/22「瞑想実践の科学 43:『核心』としての“kha”すなわち“空処”」を加筆修正の上移転したものです)

アートマンの棲み処と「こころ」の所在

(※本投稿には解剖学的な画像がふくまれます)

本ブログではこれまで、インド思想の核心とも言える「苦である輪廻からの解脱」、その立脚点である苦、すなわち『ドゥッカ Dukkha』という概念が、『車輪』という事物と密接に関わって生まれたという事実を繰り返し紹介してきた。

そして前回の投稿では、このDukkhaあるいはSukhaの焦点となる "Kha" が、仏教だけではなく汎インド教的な思想的核心部分を包含している事実を示唆した。

今回はその流れのひとつとして、まず苦からの解脱においてその解放される主体であるところの、ウパニシャッド的な『アートマン』について考えてみたい。

アートマンとはインド思想の核心にあるもので、一般には個体の中にある本質的な主体であり、永遠不滅の魂として個体(肉体)の死後も輪廻転生し、再び肉体に宿ることを繰り返すと考えられている。

インド思想とは全般に、この繰り返される輪廻転生を苦(ドゥッカ)としてとらえ、いかにしてこの苦なる生存の車輪から解脱するかという模索と挑戦の歴史だったと言っていいだろう。

もちろん、悟りを開く前のゴータマ・シッダールタも、同じ文脈を自明とする世界の中に生まれ育ち、この文脈の中で出家を志した。彼の解脱に向けた様々な試行錯誤と修行の実践は、その様な視程の中で理解されるべきなのだ。

しかし悟りを開く事によって、そこから生まれいずる智慧の光によってまざまざと世界の実相を照らし見た時、彼は「この世界の中に永遠不滅のアートマンなど存在しない」、と理解した。私は取りあえずそう考えている。

「自己存在(=現象世界)の中にアートマン=ブラフマンが見出せる」という文脈の中でアートマンを探し求めて悪戦苦闘した結果、「そこにはアートマンなどない」ことに気づいた。その「アナッター(無我・非我)」という経験的観察事実は、彼の救済理論の根幹に位置付けられるものだった。

この辺りの消息を審らかに理解しなければ、苦悩する沙門ゴータマ・シッダールタがブッダになった、というそのリアルな心象風景の『転位』を、知る事はできないだろう。

そこで今回はまず、そもそものインド思想の本流であるヴェーダ・ウパニシャッドの哲学において、このアートマンがどのように理解されていたか、という事を車輪のアナロジーと共に考えてみたい。

ウパニシャッドによれば、アートマンとは個体の本質的な主体、いわゆる「常一主宰」であり、永遠不滅の魂であり、同時にブラフマンであった。幻影に過ぎない現象世界に迷った私たちの意識は本質であるアートマンを見失い、そのことによって苦なる輪廻を繰り返す。

しかし直観智や深い瞑想体験によってアートマンの自覚へと覚醒した時、人は輪廻の呪縛から解放されて、真実在たるブラフマンとひとつになる。というよりも「我はそれなり」、と目覚める。

そこに至った魂、すなわち「目覚めたアートマン」は二度と苦なる輪廻には還らず、永遠の至福、つまり『不死』の中に安らぐという。

では、そのアートマンとは、具体的に私たちの身体の中のどこに棲んでいるのか?それがここでのテーマだ。

現代科学の徒である私なんぞは、それは脳だろう、と短絡的に思ってしまうが、古代インド人は、それは心臓(フリダヤ)である、と考えていたようだ。

純粋意識からなるかのプルシャ(アートマン=ブラフマン)は~、心臓の内部にある虚空と言われるものの中に横たわっているのだ。

ここで『虚空』と呼ばれる空間にアートマンが住まう、と言う明言は、極めて重要な意味を持っており、後々「効いてくる」。これはまさしく前回取り上げた "Kha" なのだ。

心臓を矢で射抜かれて破壊されてしまえば即死する、という経験を元に、その重要性を理解する事は古代インド人にも全く可能だっただろう。

現代人から見ても、心臓が持つ、身体を生かすために必要なエネルギーとそれを燃やす酸素をたっぷりと含んだ血液を全身に運びめぐらせる中心的な働きは、正にアートマンの座としてふさわしいのかも知れない。

しかし、それだけではない。そこには、インド人お得意の形のアナロジーが絶対にあるに違いない。そう思った最初のきっかけは、フリダヤ・プンダリーカという言葉だった。

フリダヤとは心臓であり、プンダリーカとは、あの妙法蓮華経のサッダルマ・プンダリーカと同じ妙なる白い蓮華を意味するもので、アートマンが住まう心臓を「フリダヤ・プンダリーカ」と、かのシャンカラ・アチャリヤが呼称したという記述が目に留まったのだ。

その典拠はやはりウパニシャッドにあった。

チャーンドグヤ・ウパニシャッド第八章第一節

「さてこのブラフマンの都城(身体の比喩的表現)の中に、小さな白蓮華の家屋(心臓)があり、その中に小さな空間がある。その中に存在するものこそ人の探求すべきものであり、実に認識しようとされるべきものである。

同書P168より

ここでは人間の身体全体が「ブラフマンの都城」と称され、白蓮華と呼ばれる心臓がブラフマン(アートマン)の住まう家であり、その中の空処が「居室」に喩えられている。

(この「ブラフマンの都城」イメージは、後述するように沙門シッダールタが邁進した「苦行」と、その後菩提樹下で悟りに至った「瞑想行法」とに、深く関連して来る。城塞都市の門衛の譬えを思い出そう)

アートマン=ブラフマンの住処である心臓を白蓮華に重ね合わせる。これは絶対に何か形のアナロジーがあるに違いないという訳だ。

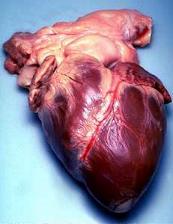

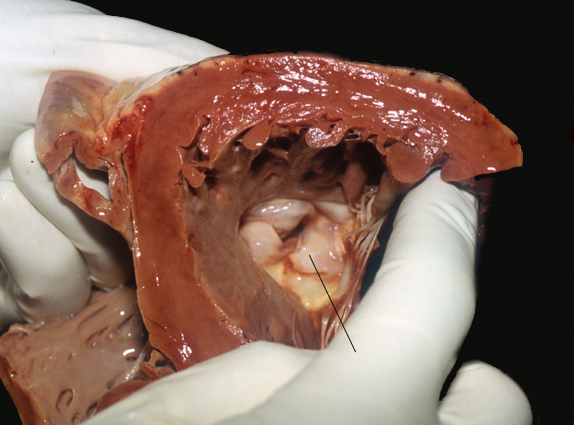

そうして再びネットの海に埋没した私は、漸くにしていくつかの画像に行き当たった。本来心臓とは運動筋のかたまりだから全体が赤黒い印象が先に立って、とても清浄なる白蓮華のイメージなどないではないか。最初はそう思っていたのだが…

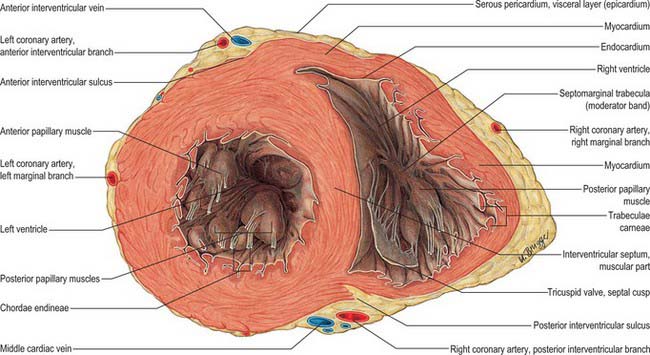

上は多少グロいが人の心臓、それもかなり新鮮なものだろう。そこに白っぽい部分はあるが清浄な白蓮華とは程遠い。逆さまにすれば蓮華の蕾に見えない事もないが、花弁の部分は赤黒を基調としている。

一体どこに「純白の蓮華」は存在しているのか?

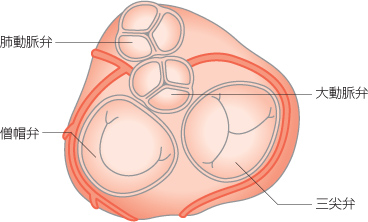

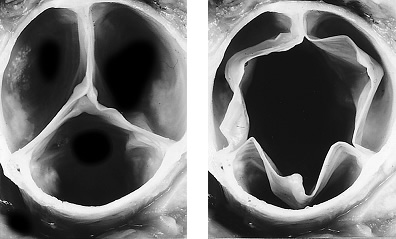

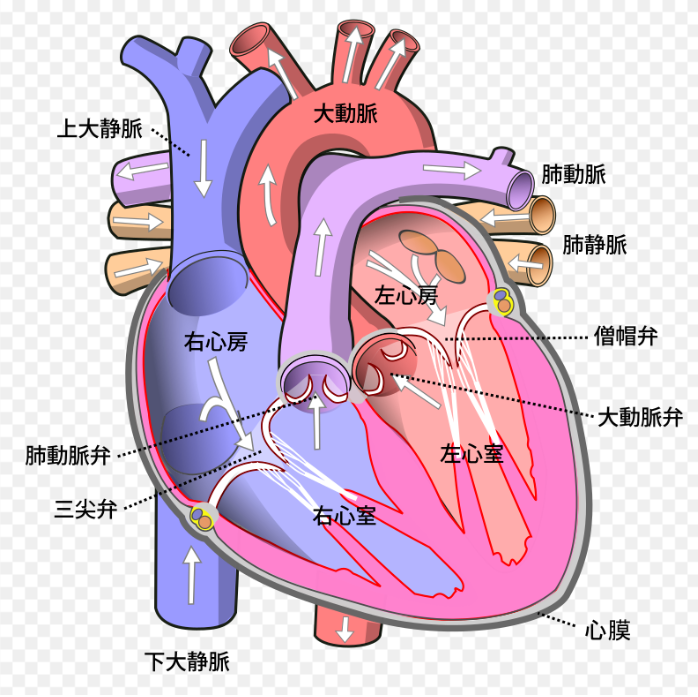

そこで心臓内部のCT&MRI画像から始まって、またしても数百に及ぶ画像を検索しチェックし続けて見つけたのは、心臓の核心とも言えるポンプの弁だった。

心臓とは血液を送り出し身体中に循環させるポンプだが、内部には円輪形をした4つの弁膜がある。その内3つは、なにやら三つに区切られていて、全体に朝顔の様な花にも見えないだろうか。

そこで引き続き画像を探していくと…

円輪形をベースに、白い弁が開いたり閉じたりする。あたかも蓮の花の様に・・・ 見えないかw けれど心臓の内部に『白い色』が実際にあるのを確認できたと言う意味では何ほどか進展している。

だが、このGIF画像は分かりやすくするために白く色分けしただけかも知れない。そこで実際の「生の心臓」はどうなっているのか調べていくと…

大動脈弁は見事に白かった!(リンク消失)

散々手こずった挙句に一枚の画像に辿り着いた。

全体に赤黒い心臓の筋肉の中に、見事に真っ白い弁膜があったではないか。これは手袋の白さと比しても遜色ないように見える。おそらく水で洗い流せば、その白さがもっと際立つのだろう。そして心臓の形を自然に整えた時には、その形は真円に近いのではないか。

その純白な円輪は、古代インド人にとっては清浄な小さな白蓮華に見えたのではないか、と。

fobiaspoleczna.infoより:三尖弁の開閉モデル

そしてこの円輪の弁の姿が、3本スポークの車輪と重なり合う事に気づいた時、私は軽い衝撃を覚えた(実際には3本スポークの車輪は実用上余り見ないが)。

何故なら、フリダヤ・プンダリーカとは、「白蓮華の心臓」を意味すると同時に、心臓と重なり合う「アナハタ・チャクラ(=車輪)」をも意味する言葉だからだ。

そしてさらに調べていくと…

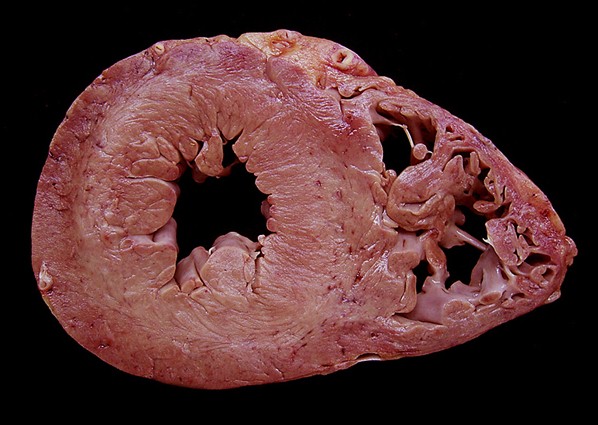

おそらく、弁があるレベルから更に下がった中ほどを輪切りにすると、上のような姿を現すのだろう。1枚目は何ら操作していない天然物だと思うが、左側の左心室(Left Ventricle)だけを見てみると、何やらドーナツ状の円輪が見えてはこないだろうか。まるで中央に軸穴を持った車輪の様に。その筋繊維の放射状のシワが、スポークの様に。

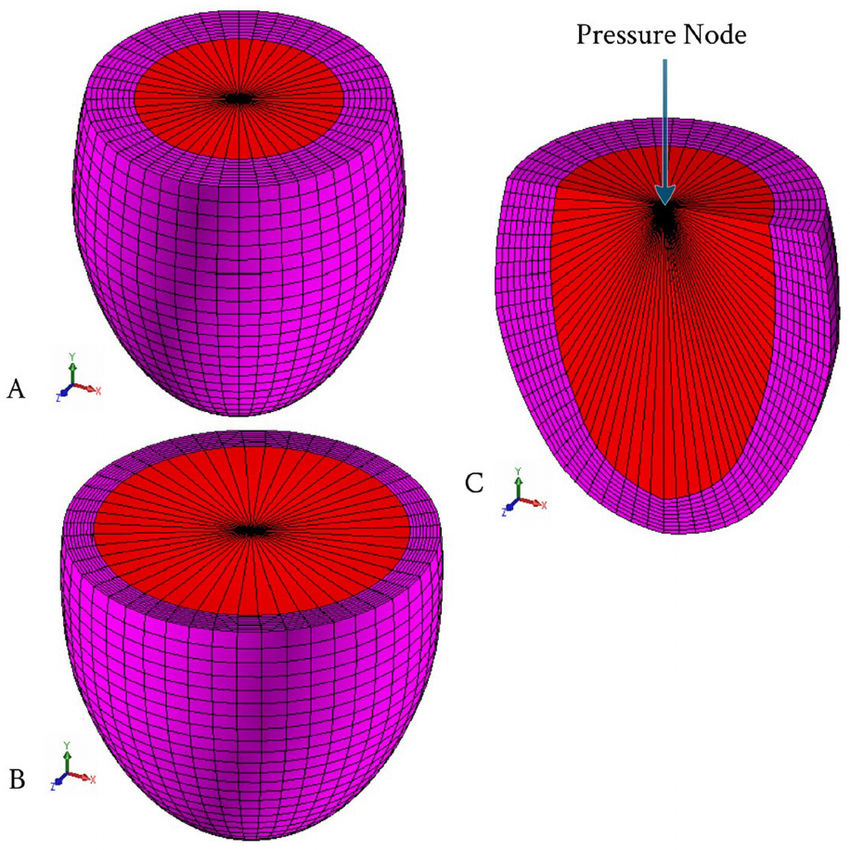

上は心臓左心室のメッシュ・モデル図だが、見事に円輪構造とその中心の「空処」を表している。この空処が広がる事により血液を吸い込み、縮む事によって血液を送り出すのだ。

ウパニシャッドによれば、心臓の奥の空処に親指大あるいは芥子粒ほどの眼に見えない微小なアートマンが憩っているというのだが、それはこの左心室円輪中心の空処ではないだろうか…

さすがに私も、この心臓内部左心室を輪切りにした姿形については、車輪のアナロジーの中でも若干苦しいという事を認めるにやぶさかではない。

しかし、2つの動脈弁と三尖弁の丸く真っ白い姿にしてもドーナツ状の左心室にしても、心臓を少しく切り開いて見れば誰にでも容易に視認する事が出来るものだ。

弁膜の三菱デザインを三本スポークの車輪に見立て、あるいは白い弁全体を白蓮華プンダリーカに重ね合わせ、更に左心室の輪切り像を車輪(チャクラ)に見立てる事は、古代インド人ならば自然な感性とも思われるのだが…

そして、この円輪状をした左心室の空処に住まうアートマン、という心象は、苦つまりドゥッカ(Dukkha)という語の原義が「悪しく不完全に作られた軸穴(空処)を持った車輪」だった事に符合している。

つまり心臓左心室の輪切り像をはじめ、以前投稿した「頭蓋・骨盤という天地の車輪」など身体の構造全体に様々なレベルで「ドゥッカの車輪」を見出して、そこに「拘束」されて苦を強いられている『アートマン』が、『解脱』する、という心象だ。

以前にも軽く触れたが、古代インド人が人体の解剖学についてかなりの知見を持っていたことは、様々なヴェーダ文献に表れている。

世界最古の医学書とも目されているアタルヴァ・ヴェーダ「人間の驚くべき構造」第8章には、心臓を「9つの孔のある蓮華」にたとえた記述がある。

これは心臓には、上大動脈1本、下大動脈1本、大動脈1本、肺動脈2本、肺静脈4本、計9本の血管がつながっているという現代医学の知見と合致するらしい。

★★★★★★★★

2020-02-08 追記:気になって図書館で日本語訳アタルヴァ・ヴェーダを読んだところ、以下の記述が確認できた。

人体の構造を讃うる歌10-2

31. 八輪(人体の八支分)を有し、九門(人体の九穴)を有する、神々の冒しがたき砦、その中に黄金の容器(Kosha 心臓)あり、天的にして光明に覆われたるところの。

32. 三輻を有し、三支点を有するこの黄金の容器、その中にアートマンよりなる不可思議物存す。ブラフマンを知る者は実にこれを知る。

31節で辻先生は「九門」を身体全体のいわゆる「Nava Dvara」として訳しており、全体の文脈からも、ここではそれが適当かとも思われる。

しかし、続く32節は正に衝撃的で、そこには心臓内部の「三尖弁」が三本スポーク(三輻)の車輪である事がまさしく明記されていて、この文面から私の仮説はほぼ(弁に関しては)証明されたと言っていいだろう。

本文に引用し既に訂正線を引いた「人間の驚くべき構造」第8章はどこから引っ張ってきたのか記憶になかったのだが、この文庫を読み込んでいくと『スカンバ賛歌10-8』に以下の記述が確認できた。

スカンバ賛歌10-8

43:九門を有せる蓮華(心臓)は、三性(グナ)に蔽われたり。その中にある神的顕現(アートマン)は、ブラフマンを知る者ぞ知れ。

同書P216より

ここでの「九門」こそ心臓に対する直接的な言及なので、これが正しい典拠だったと思われる(いずれ全体を正しく書き直す予定)。

アタルヴァ・ヴェーダはブッダ以前だから2500年以上前のもので、彼らの解剖学的知見の精密さには驚くべきものがある、と言う流れで以下に続く。

★★追記終わり★★

彼らは明らかに、人体を解剖し、まざまざと心臓を観察した上で、これらの思想を表明したに違いないのだ。

その背後には、バラモン祭祀における犠牲獣の存在があった。

彼らは祭祀に供する為に牛や馬、ヤギなどの大型哺乳類を屠殺し、鋭利な刃物で切り分け内臓を含めた身体各部に解体し、それぞれの部位を特定の神に捧げる特定の儀軌との関連で分類し、供犠として祭火に投じていたという。

その儀軌は非常に詳細かつ厳密に定められたもので、解体のプロセスそれ自体が重要な祭祀の一部になっており、そこにわずかなミスも許されなかった。

それゆえこれらバラモン祭官たちの間では動物の身体構造についての解剖学的知見が高度に発達していたのだ。そしてその中には人体についての知識も豊富に含まれていた。

リグ・ヴェーダ以来の伝統で、ウパニシャッドにおいても神学的な議論ではしばしば人間の身体の各部分は宇宙的な意味を持ち、宇宙の構成要素と対置あるいは同置させられた。

ウパニシャッドにおいて生きて呼吸する身体を示すのに最もよく用いられている用語はアートマンである。アートマンという語は《自己》《自己の本質》の意味にも用いられ、さらに再帰代名詞としても用いられる。

ウパニシャッドで身体が探求される時には男性のそれが中心であり、性行動との関連以外に女性の身体はほとんど問題にされない。

人間のみならず動物の身体の形態もウパニシャッドの著者たちには熟知されていた。犠牲祭を執り行う祭官は祭獣を解体して、しかるべき内臓を供物として祭火に捧げる。

したがって祭官たちは動物の体内の構造を熟知していた。

ブリハッドアーラニヤカの冒頭は、馬祠祭において解体された馬の各部分と宇宙の構成要素との同置関係を述べる文章から始まる。

リグ・ヴェーダには原人プルシャの賛歌があって、そこでは宇宙原初に神々が原人プルシャを供犠として切り分けて祭祀を行い、それぞれの身体パーツが世界のそれぞれの要素へと展開していった様相が語られているが、それはバラモン祭官たちが実際に人体を切り分けて神々に捧げる祭祀を行っていた事の反映だと考えられる。

神々が原人を切り分かちたるとき

いくつの部分に切り離したるや。

その口は何に、両腕は何になりたるや。

その両腿は、その両足は何とよばれるや。

その口はバラモン(司祭)となれり。

その両腕はラージャニヤ(武人)となれり。

その両腿からはヴァイシャ(農民、商人)、

その両足からはシュードラ(奴隷)生じたり。

『人間』を殺して祭祀に供犠として捧げる祭りが存在し、それぞれのパーツが特定の祭祀の儀軌と結びついて厳密に識別され切り分けられていたとしたら、人体の構造解剖学にも熟知していたのは極めて当たり前の話だ。

それらの知識はバラモンだけではなく、ヴェーダの学習を奨励されていたカースト上位のクシャトリヤやバイシャの子弟にも「教養として」ある程度共有されていたと考えられ、沙門シッダールタをはじめ、上位カーストがマジョリティを占めていた比丘・サマナ達にも知られていた可能性が高い。

アタルヴァ・ヴェーダを元にスシュルタ外科医学を発達させたクシャトリア達の、思想界における躍進も忘れてはならない。ウパニシャッド思想におけるクシャトリア階級の台頭。それは正に、ブッダが生まれ育ち活動したガンジス河中下流域の都市文化圏において、起こったのだ。

彼らは戦場における受傷を治療する必要から極めて高度な外科医学を発達させ、その知見をウパニシャッド的な「人間と世界に関する探究」の潮流に合流させた。

(小なる身体は大なる世界である!)

少々おぞましいが、支配者である王政が行う凄惨な拷問や刑罰としての加虐行為も、人体構造に関する知識を前提にし、更にその知見を推し進めた事だろう。

バラモンによる祭祀解剖学とクシャトリヤによる実践的外科医学の合流によって、当時のインド人は同時代の世界の中でもトップレベルの医学解剖学的知見を持っていたのだ。

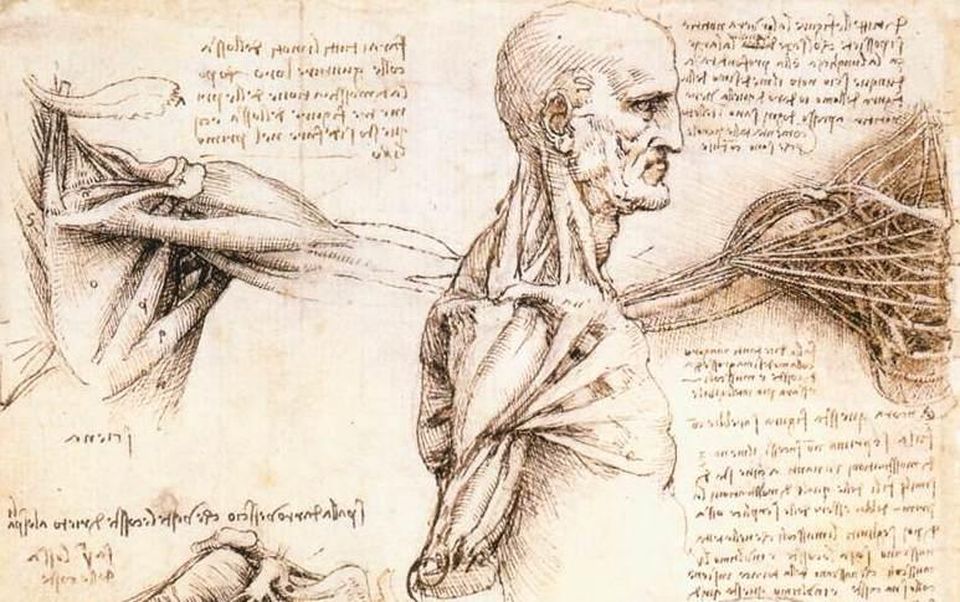

レオナルド・ダヴィンチがよりリアルに人の体を描くために、詳細を極めた解剖によってその内部構造をつぶさに観察、記録していた事はよく知られている。

祭祀や外科医学の知識と技術を背景に、「人間とは、世界とは何か」を探求するインド的求道者たちは、あるいはダヴィンチの様に純粋に「人体の構造をまざまざと見てその本質を知る」という目的の為だけに解剖を行っていた可能性も高い。

スケッチと言う形では残されていないが、彼らの「真理探究」の熱意がダヴィンチより劣っていたとは私は思わない。

心臓と言うものは、左右の心房と左右の心室、計四つの空間によって構成されている。このうち左右の「心室」が実際に血液を送り出すポンプだと言う。

左心室は肺から送られてきた新鮮な血液を大動脈を通じて全身に送るメイン・ポンプになっている。そのため、先の輪切り画像に見るように右心室に比べて大きく、分厚い筋肉に覆われているのだ。

このドーナツ型をした左心室は心臓の中で一番大きく形も整っていて目立つので、たとえ「機能的」な知識はなくとも、古代インド人はこの左心室の穴(空処)を「主室」としその中にアートマンが住まうと考えた可能性が高いのではないだろうか。

もちろんその選択の背後には、左心室を「輪切り」にしたヴィジュアルと『車輪』との「重ね合わせ」があった、と私は考える訳だが。

アートマンはウパニシャッドにおいては畢竟ブラフマンとイコールなので、この円輪中心の空処(一般にはAkashaと呼ぶ)にはブラフマンなるアートマンが住まう事になる。

この事は、前回紹介したKhaの語義にAkashaとブラフマンがある事実と対応している。

Khaの意味

empty space

何もない空間、空処、虚空。ヴェーダでいうアーカーシャ(Akasha)Brahma(the Supreme spirit)

ブラフマン、超越者、真我(アートマン)と対応する大我、大宇宙の根本原理。モニエル・ウィリアムスのサンスクリット辞典“Kha”より

ここで大変唐突な印象を受けるかも知れないが、次に一枚の写真を見てもらいたい。これはシヴァ・リンガムのリンガ(男根)とヨーニ(女陰)が合体する前の、単体としてのヨーニだ。

単体としてのヨーニ。円輪の中央空処にリンガがはめられる

心臓の空処とヨーニの空処。この二つはナニやらとても似かよっていないだろうか?

ヨーニつまり「女陰」の穴とは『生殖孔』だから、先の「Kha」の意味である以下の項目と正に重なり合い、それは同時に車輪の『軸穴』でもある。

Khaの意味

aperture of the human body (of which there are nine, the mouth, the two ears, the two eyes, the two nostrils, and the organ of excretion and generation)

人間の身体に空いた穴、戸口、開口部。ヴェーダ・ウパニシャッド時代以来、伝統的に口腔、両耳腔、両眼窩、両鼻腔(以上顔面の七つ)、排泄腔(肛門)、生殖腔(尿道・膣腔)の九つの穴をもって、nava dvara、つまり『身体の九つの門戸』と言い慣わしてきた。

the hole in the nave of wheel through which the axis runs,

車輪のハブの中心に空いた軸穴。そこに車軸が貫入する事によって車輪の回転運動を支える穴(空処)。モニエル・ウィリアムスのサンスクリット辞典“Kha”より

このヨーニの空処(生殖孔)にはシヴァであり男根であるリンガが入る。つまりヨーニの空処(Kha)には「シヴァが住まう」訳だ。

そしてこのシヴァ(ルドラ)神、ウパニシャッド(シヴェタシュヴァタラ等)やシャクタ派の思想においては、『ブラフマン』そのものとして崇められている。

ルドラ神としての最高神

3-1 かの唯一の神は世界に網(幻力)を張り、種々の権力を用いて万物を主宰す。彼は世界の成立の時も、現在の時も唯一の神なり。この事を知る人は不死となる。

3-2 げに、ルドラ神は独尊なれば、ブラフマンを知る徒は彼以外の神を拝さざりき。彼はこれらの諸世界を種々の権力を用いて領ず。彼は生類の各々に内在す。彼は宇宙創生の際には守護者として万物を創生し、劫滅に際してはこれを巻き収む。

(ルドラ=後のシヴァ)

ここで「唯一の神」と呼ばれる者は「Tad Ekam」であり原初の一者ブラフマンであり、だからこそ『不死』なのだから、このルドラ=シヴァはブラフマンになる。

サーンキャ哲学において純粋精神プルシャと呼ばれたものがシャクタ思想におけるシヴァであり、そこにおけるプルシャとは実質的に「ブラフマンと言う呼称を捨てたブラフマン」だと考えると、ここでもシヴァ=ブラフマンの等式が成り立つ。

心臓の空処に住まうアートマンとは=ブラフマンに他ならない訳で、そこに心臓の輪切り画像とヨーニの造形を重ね合わせて考えると、心臓の空処に住まうアートマンは、ヨーニの空処に住まうシヴァと対応関係にある事が確認できるだろう。

(ただしこれは単純な形の相似に過ぎず、ヨーニの造形を作る時に心臓の断面図を想定していたかどうか、断定できるほどの確かな典拠は残念ながら未発見)

私は以前、ヨーニは車輪でありリンガは車軸である とすでに論じてあるので、その仮説を踏まえれば、心臓の左心室もイコール車輪と軸穴であったという仮説に、一票を投じたくなる。

つまり、アートマン=ブラフマン=シヴァ=車軸 ⇒ 全て車輪の軸穴=Khaに入る。

そして、もしその車輪の軸穴が『苦』ならば、そこからの解脱が救済となる。

少々話が深みにはまってしまったが、この「車輪の軸穴」をベースとした「Kha=空処」は、後々の論述の中で大いに重要なキーワードとして色々と「効いて」来るので覚えておいて欲しい。

過去記事を複数統合して再投稿するという作業は大変めんどくさいもので、相互の文脈の整合性をとるのに苦労してしまう(笑)が、

次に考えたいのは、上のウパニシャッド的なアートマンの所在である心臓と、仏教的な「こころ」との関係性だ。

前に私は、

「苦悩の現場=脳髄」という認識は現代に生きる私たちにとって自明な事柄である、というだけでなく、古代インド人にとっても、その日常経験に従って、主観的に極めて自然な、当たり前の自明の理解だった。

と指摘した。その経典的な根拠として次のような引用をし、その論旨を補強している。

スッタニパータ・蛇の章「勝利」

197. またその九つの孔からは、常に不浄物が流れ出る。眼からは眼やに、耳からは耳垢、

198. 鼻からは鼻汁、口からはある時は胆汁を吐き、ある時は痰を吐く。全身からは汗と垢とを排泄する。

199. またその頭は空洞であり、脳髄にみちている。しかるに愚か者は無明に誘われて、それを清らかなものだと思いなす。

205. 人間のこの身体は不浄で、悪臭を放ち、(花や香を以て)まもられている。種々の汚物が充満し、ここかしこから流れ出ている。

197、198節において、身体の九つの穴から流れ出る不浄として「眼から眼やに」「耳から耳垢」「鼻から鼻汁」「口から胆汁他」「全身から汗と垢」が順次挙げられている。

これは順序をみると明らかに眼耳鼻舌身、つまり五官の定型表現になっている(口は舌)ことが分かる。そしてこれら眼耳鼻舌身の直後に「頭の空洞と脳髄」がセットで置かれているのだ。

ならばこの「頭の空洞と脳髄」とは眼耳鼻舌身意の『意』そのものではないのだろうか?

その他様々な状況を踏まえた上で、ブッダの時代の古代インド人は『こころ』の所在を『脳髄』もしくは『頭蓋腔』に比定できていたのではないか、と結論した。

しかし一方で、実はパーリ仏教の伝統において、意あるいは心であるマノ(もしくはほとんど同義であるチッタ)が、心臓、あるいは「胸の奥の洞窟」に住まう、と考えられていた事が主張されている。

もちろんこれは、ウパニシャッド的なアートマンの所在(あるいはそれ以前に想定された『心』の所在)が心臓に比定されていた事実を受けたものなのだろう。

ブッダとそのサンガにおいて、『心』とはいったい頭(内部空洞にある脳髄)に所在するものだと理解されていたのか、あるいはウパニシャッド的なアートマンと同じく心臓内部の空処に所在するものだったのか。

これは古代インド人が心やそのエッセンスであるアートマンは「身体の中を時々に応じて動き回っている」、と考えていただろう事も踏まえた上での、仏教的な観点からの関心であり検討になる。

そこでそもそもパーリ仏典において、心(ここではチッタ)が、胸の奥、心臓の中の洞窟に住まうと解釈されたという、その大本の原文をひもといてみよう。

ここでは、私が確認できた詩句をふたつ取り上げたい。

ダンマパダ 法句経 第三章「心」37(中村元訳 以下同)

心は遠くに行き、独り動き、形態なく、胸の奥の洞窟にひそんでいる。この心を制する人々は、死の束縛からのがれるだろう。

スッタニパータ ブッダの言葉「洞窟に関する八つの詩句」772

窟(身体)のうちにとどまり、執着し、多くの煩悩に覆われ、迷妄のうちに沈没している人 ―このような人は実に厭離から遠く隔たっている。実に世の中の欲望を捨て去ることは容易ではないからである。

中村元博士は、この二つの詩句において洞窟、あるいは窟(いわや)と訳されているものが、胸の奥の心臓の中にある空洞であり、それはウパニシャッドにおいてアートマンが住まうところの心臓の奥の空処に対応している、と考えたようだ。

そして、この事を持って、人間の心、チッタ、またはマノ(マナス)であるところの『意識』は胸の奥の洞窟に住んでいる、と原始仏教徒たちは考えていた、と推測している。

けれど、この洞窟、もしくは窟の原語はGuhaであり、一般にウパニシャッドにおいてアートマンが住まうとされる心臓を意味するHrdayaやその空処を意味するアーカーシャに対応するパーリ語の単語ではない。

では何故このグハをもって心臓の中の空洞と考えたのかと追求すると、どうやらかのブッダゴーサが注解書の中で、このGuhaを心臓の中の、もしくは胸の奥の空洞と意訳した様で、それ以外に、原文の中には、まったく根拠となるものは見いだせない。

ダンマパダ37の詩句を原語と逐語訳で見ると、

Durangamam (心は)遠くに行く

ekacaram ひとり歩く

asariram 形体なく

guhasayam 洞窟に横たわる

ye cittam この心を

samyamissanti 制する人々は

mokkhanti 脱する

marabandhana. 悪魔の束縛から

となる。

ここで、焦点のguhasayamという単語を分解すると、Guhaは洞窟、Sayamは横たわる、になる。

続けてスッタニパータ772の原語当該箇所は以下になる。

Satto guhāyaṃ bahunābhichanno,

執着して 洞窟(身体)に 多くのもので覆われた

ここでも心臓を意味するHrdayam等の言質は一切なく、同じ「Guha」が広い意味で『身体』として把握されているようだ。

既に触れているように、人間の身体には九個の門戸があるが、門戸とは開口部であり、洞窟の開き口にもなる。ここでは、身体全体が九個の開口部を持つ洞窟に見立てられているのだろう。

何にしても、ブッダゴーサは心臓とか胸とかを意味する単語がまったく存在しないにも関わらず、それを「憶測で付け足した」、という事が分かる。

これにはそれなりの背景があるようで、私は確認できていないが、どうやらウパニシャッド系の文献にこの「Guha」をもってアートマンが住まう「心臓の中の空洞」とする先例があるあるらしい。

そこでブッダゴーサの素性を調べてみると、五世紀南インドのバラモン階級出身で、元は宗教哲学におけるディベートの論客として、インド各地でならしていたという。

それがある日、一人のテーラワーダ僧侶と出会い、コテンパンに論破されて改宗し、インド本土ではパーリ経典がほとんど滅びてしまっているがスリランカにはまだそれが保存されていると知って、海を渡ってスリランカの大寺に入ったと。

こう言っては失礼だが、理屈の達人が、新たなる理屈を求めて海を渡ったとも言える、典型的な『論学の徒』としての来歴だろう。

バラモン階級の出自で宗教的な論客であった、という事から、彼の基本的なバックボーンがサンスクリット諸典籍にあったという事が推測される。おそらくそれで彼は、ウパニシャッド的な先例を前提に、単なるGuhaをアートマンの住まう『心臓の中の空処』、つまり「胸の奥」に比定してしまったのだ。

私の見た所では、彼のこの解釈は完全に間違っているとも言い切れないが、明らかに焦点を外している。

なぜなら、ここで取り扱われている「Guha」に横たわる『心』とは、「執着し、多くの煩悩に覆われ、迷妄のうちに沈没している」ものであり、「制すべき」ものなのだから、当然「五官六官の防護」と言われる時の「第六の意」に他ならないからだ。

(この「意」がmanoでありcittaではない、という事を承知の上で言っている)

私がこれまで本ブログで指摘してきたように、仏道瞑想修行の焦点は五官六官の防護でありその為に「顔の周りに気づきを留める」事であり、そこではウパニシャッドにおいて重要だった「心臓」というものが、重要な意味を伴って言及される事はほとんど全くない。

つまりたとえウパニシャッドの文脈に、心との関連で「Guha」を心臓内部の空洞とする先例があったとしても、仏教的な関心焦点を前提にすれば、この「Guha」は「顔面頭部の空洞」と読むべきなのだ。

先の「頭は空洞であり、脳髄にみちている。しかるに愚か者は無明に誘われて、それを清らかなものだと思いなす」という詩句を思い出そう。

もちろんこのGuhaつまり洞窟を身体全体と捉える事も可能だが、そこに何らかの仏教的な『焦点』があるとしたら、それは何処まで行っても『心臓』ではあり得ない。

私が何故ここにこだわるのかと言えば、端的に言ってこれはまさに

「"アートマンが住まう心臓" から "心が苦悩する脳髄" へと、その焦点関心がシフトしていくプロセス」

こそが、そのまま

沙門シッダールタがブッダとなっていくプロセス

と重なる、とも言えるからだ。

この洞窟や窟と訳されているGuhaという原語だが、実は現代インドにおいても、そのままगुफा Guphaとして引き継がれている。

ヒンディ語で洞窟を意味するグファ。私の知る限りその『語感』は、岩山の中腹にうがたれた横穴的な洞窟・岩窟、浅い物は雨がしのげる程度の窪みから、深い物は大きな部屋状のものまで、とにかく、それは岩山の固い基盤に穿たれた横穴である、というのが一般的だ。

そこにはインドと言う環境世界の特性が深く関わって来る。

インド亜大陸の地質は極めて古い。デカン高原の玄武岩質などは遠くゴンドワナ大陸の地質を保っている。その極めて古い地質が、雨風にさらされて柔らかい所が風化して、堅い岩質だけが取り残される。

そうして、大平原に忽然と一群の岩山が屹立するというインド独特の風景が形成されるのだが、そのような岩山に穿たれた天然の、もしくは人工の洞窟こそが、Guhaの原風景なのだ。

それは、心臓と言う軟弱でグジュグジュした肉質内部にある不定形な空間イメージとはかけ離れた、極めて堅固なものだ。

大平原に忽然と現れる岩山:カルナータカ州

上の写真は典型的なインド的岩山だが、この山ひとつにも大小様々なGuhaが存在しているだろう。

そしてもちろん、このようなインド的風景はブッダをはじめ出家の比丘たちが主に修行の舞台としたラージャガハの霊鷲山についても全く同じことが当てはまる。

それは全山が突兀とした岩塊によって構成された典型的なインド的岩山であり、そこには現在でもサーリプッタやらマハーカッサパが瞑想したと伝えられる洞窟が複数残っているが、それは全て、そのような岩山に穿たれた岩窟なのだ。

(「穿たれた」と言っても、巨大な岩塊が組み重なったその「隙間」なども多い)

PhotoDharmaより:霊鷲山の修行岩窟

パーリ経典において記述されている『グハ』の心象イメージが、比丘たちが日常に親しんでいたこの『岩窟』であり、それが身体の中にあると想定されていたのならば、では一体、この「岩山に穿たれた洞窟」という心象にもっとも適合する構造が、私たちの身体の中の何処にあるだろうか?

地表から見て小高い岩山の鉱物的な硬質の基盤において大小の穴が穿たれ、奥行きがありそこに何かが住まうことの出来る洞窟、あるいは洞穴(ほらあな)。

率直に言ってそれは、頭蓋骨以外に私には考えられない。

Nissin Dentalさんより

私たちの身体の中で、頭蓋骨ほど Guha=岩窟 という語感が相応しいパーツは存在しないだろう(ちなみにパーリ語で「頭」を意味する ‟Muddhā” は同時に「(岩)山の頂」を意味する)。

上の画像を見ると分かるように、眼窩・鼻腔・耳腔・口腔は、正に岩山の頂付近にあるGuhaの開口部そのものであり、その奥にあいた神経の通路は頭蓋腔という主洞へとつながっていく。その主洞に横たわるものこそ脳髄なのだ。

先のスッタにある「洞窟に横たわる心」とは正に煩悩に溺れる心であり制すべき心なのだから、その様な修道実践上の文脈ではほとんど取り上げられない『心臓』が、ここにだけピンポイントで登場する、と言うのも、少々ナンセンスな話ではないだろうか。

私たちは「眼は心の窓」と言い慣わしている。しかし、仏教的に見方を変えれば、「眼は煩悩が浸入(漏入)する窓」であり、それは耳・鼻・口・身(毛穴)についても同様だ。

眼は色という、耳は声という、鼻は香という、舌(口)は味という、身は触という煩悩の原因が心に浸入する門戸に他ならない。この門戸を防護せよ。それがこれまで散々説明してきたように、仏道修行の最も重要な教えの要諦だった。

そしてその浸入した『誘惑』であるところの色声香味触の感受が集成し煩悩が生起する場所。それこそが、主洞である頭蓋腔に横たわる 『脳髄』 に他ならない。

それこそが、マーラの領域であり、輪廻の大海であり、煩悩の激流が渦巻く場であり、「心」がそれに溺れる泥沼であり、仏教的な焦点である『意官』なのだ。

(ここではウパニシャッド的な「ブラフマンの都城としての身体」が「マーラの領域」に全転化している!)

以上を前提に、先ほどのスッタニパータ ブッダの言葉「洞窟に関する八つの詩句」772を意訳すると次の様になる。

頭蓋という岩窟のうちにとどまり、執着し、多くの煩悩に覆われ、脳髄という迷妄の泥沼に沈没している心。

このような心は実に厭離から遠く隔たっている。実に世の中の欲望(五欲六欲)を捨て去ることは容易ではないからである。

このように読むとすべての筋道が一貫して理解可能になり、21世紀に生きる私たちと、古代インドのブッダの言葉をつなぐ正しい架け橋ができる、と思うのだが、どうだろうか。

後記:

私はインド学・仏教学の専門教育を受けた者ではなく、ましてや本職の研究者でも僧侶でもない。なので専門用語や基本的な知識において、様々な誤解・誤謬の可能性には常にヒヤヒヤしている。

もし読者の方で専門的な観点から何かお気づきの点があれば、メッセージ欄にて指摘していただけるとうれしい。

ただし、私は重箱の隅をつつくような細かい点に関しては余り興味はない(イヤ、充分に突っついてはいるが…)。大きな文脈、Big Story において筋を通す、という点を最も重視しているつもりだ。

なので本稿でも、マノ(マナス)とチッタの違いとかは余り考慮せず、ひっくるめて「心」あるいは「意識」として取り扱っている。

ただ、チッタというパーリ語には、英語で言うHeart(心)と似た語感が伴うようで、これが ブッダゴーサに『心臓』を想起させた可能性も付記しておきたい。

もちろんここで論じた「Guha」が「胸の奥の洞窟」であるか「頭蓋の中の洞窟」であるかを、完全に論証する事は難しいのだが、要は "修道的な"『センス』の問題、という事だろう。

本文でも引用したが、ブッダの時代以前にほぼ成立しパーリ経典にも言及のあるアタルヴァ・ヴェーダには心臓と脳についての言及があり、共に心(チッタ、マナス。両者に余り区別はない)の働きの在り処として説明されているので、脳と心との関連性はかなり早くから認識されていた可能性が高いと考えられる。

(「武術的」に言えばそもそも頭と言うのは明白な「急所」で、棍棒で殴られたり矢で射られたり刀で切られたら意識を失ないあるいは即死し、死なないまでも心機能に重篤な障害が生じるたりする訳で、この様な問題は全く疑問の余地がないのだが、一応は「手続き上」論じている)

ならば仏教的な「心(意)の修道」との関係でほとんど言及される事の無い『心臓』などよりも、五官の開いた門が集中し脳髄の所在する頭蓋腔こそが、「Guha」の心象に相応しいのではないか、という事なのだ。

(ここで言う「修道の関係」とはもちろん「顔の周りに気づきを留めて」「五官六官を防護する」と言う瞑想実践を意味する)

今回の投稿もそうだが、古代インド人の形のアナロジー(同置)というものは驚くべき世界で、私自身一体正鵠を射ているのか、はたまたまったくの「とんでも」なのか分からなくなる時がある。

仏教に関する一般的常識から見たら、私の視点・論点はまさに出口なき泥沼のベトナム戦争状態に陥っているかも知れないと恐れつつも、しかし今更引き返すわけにもいかない。

大乗であれテーラワーダであれ、ごく普通に仏教を学んでいる方々が本ブログを読めば、その内容にあきれ返って開いた口がふさがらないのかもしれないが、取り敢えず自分の見定めた道をこのまま突き進んで行くつもりだ。

それは何かと言えば、古代インド人の、ひいてはゴータマ・シッダールタの心象風景を、限りなく再構成していくプロファイリングだ。

その果てに、一体どんな風景が広がっているのか?

もちろんここで言う「ゴータマ・シッダールタの心象風景」とは未だ覚ってはいない沙門シッダールタが住んでいた心象世界であり、彼が正覚の後に、自ら覚知した真理を「未だ覚っていない人々に向けて説く」為に援用した『媒体』に過ぎず、ブッダがその心象に「どっぷりと浸かっていた」事を意味するものではない。

この『心象風景』とは、魚川さんが言う様な「全てが無効化された『覚者の風光』」を意味するのではなく、あくまでもその様な風光に立つ者が、そうでない者たちと関わる際に用いた「便宜的な表象」に過ぎない。

ただ、それを知る事によって初めて、私たちはブッダの直弟子たちと同じレベルで彼の言葉の真意を把握できる、という一点において、その「便宜的な心象風景」は理解されなければならないのだ。

(本投稿はYahooブログ2012/8/29「アートマンは何処に?」と2012/10/12「アーカーシャに住まう者」2014/7/27「頭蓋という岩窟において」を統合の上加筆修正して移転したものです)

"mukha" の原風景に見る「牛」と「Kha=空処」《瞑想実践の科学22》

パーリ経典の多くで共有されている『サティを顔の周りに留めて坐る』という一節。繰り返し述べて来た事だが、これはブッダの瞑想法の原像について考究する時に、もっとも重要なものだと私は見ている。

ゴエンカ・ジーはこの『顔の周り=parimukham』を “口の周り” とし、「上唇の上から鼻腔にかけての三角形のエリア」と解釈した。

パオ・メソッドでも同様の気づきのポイントが採用されている事を考えると、これはゴエンカジーが、と言うよりも、レディ・サヤドウからウ・バ・キン師に至る系譜、あるいはそれをさらに遡るビルマの瞑想の伝統の中でその様に解釈されて来たと考えてもいいのかも知れない。

しかし、ここでひとつ問題になるのは、北インド諸語においてはmukhaという単語は顔と口という二つの微妙に異なった意味を併せ持っていたという事実だ。

ヒンディ語においてと同じように、パーリ語やあるいはサンスクリットにおいても、この『mukha(ムカ)』という言葉には『顔と口』の両義があった。

一体、ブッダがその瞑想修行のガイダンスにおいて「気づきのポイント」を定型化したparimukhaṃという言葉によって、顔と口のどちらの周りを、その真意として伝授したかったのだろうか。

あるいは、顔の周り、もしくは口の周り、と言った時に、その内実は果たして私たちがこれらの日本語からイメージするもの、そしてゴエンカジーが主張するような「上唇から鼻腔にかけての三角形のエリア」という限定を超えた、もっと深い意味はなかったのだろうか?

そこで今回は、このparimukhamという単語の真意と言うものについて、私なりにより突っ込んだ考察をしてみたいと思う。

この単語はpariという接頭語とmukhaという名詞を組み合わせて出来ている。

まずは最初のpariをパーリ語辞典で調べると、英語でAround、Round About、All Around、という様な意味内容になっている。(Pali Text Society “pari”参照)

これは日本語に訳すると「~の周り」「~のあたり」「~の周り中」の様な意味になるだろうか。

次にmukhaについて同辞書で見てみると以下のようになる。(Pali Text Society “mukha”参照)

Mukha

Mukha (nt.) [Vedic mukha, fr. Idg. *mu, onomat., cp. Lat. mu facere, Gr. muka/omai, Mhg. mūgen, Lat. mūgio to moo (of cows), to make the sound "moo"; Ohg. māwen to cry, muckazzen to talk softly; also Gr. mu_qos word, "myth"; Ohg. mūla=Ger. maul; Ags. mule snout, etc. Vedic mūka silent, dumb=Lat. mutus=E. mute] 1. the mouth Sn 608, 1022 (with ref. to the long tongue, pahūta -- jivha, of the Buddha or Mahāpurisa); J ii. 7; DA i. 287 (uttāna˚ clear mouthed, i. e. easy to understand, cp. D i. 116); PvA 11, 12 (pūti˚), 264 (mukhena). -- 2. the face J vi. 218 (uṇṇaja m.); PvA 74, 75, 77; ˚ŋ karoti to make a face (i. e. grimace) Vism 343. -- adho˚ face downward Vin ii. 78; opp. upari˚ (q. v.); assu˚ with tearful face Dh 67; PvA 39; see assu. -- dum˚ (adj.) sad or unfriendly looking J ii. 393; vi. 343; scurrilous J v. 78; bhadra˚ brightfaced PvA 149; ruda˚ crying Pv i. 11 2 . -- 3. entrance, mouth (of a river) Mhvs 8, 12; āya˚ entrance (lit. opening), i. e. cause or means of income DA i. 218; ukkā˚ the opening of a furnace, a goldsmith's smelting pot A i. 257; Sn 686; J vi. 217; 574. ubhato -- mukha having 2 openings M i. 57. sandhi˚ opening of the cleft PvA 4. Hence: -- 4. cause, ways, means, reason, by way of J iii. 55 by way of a gift (dānamukhe); iv. 266 (bahūhi mukhehi). -- apāya˚ cause of ruin or loss A ii. 166; iv. 283. -- 5. front part, front, top, in īsā˚ of the carriage pole S i. 224=J i. 203. Hence: -- 6. the top of anything, front, head,

この辞書の記述(赤字部分)に従う限り、mukhaという単語の第一義的な意味はMouth、つまり『口』であり、次にFace:顔、Entrance:入り口、Opening:開口部、という意味が続く。

さらに下には、Front part:何かの前面部、Top, Head:何かの最上部、もしくは頭部、という意味が続く。

前回も指摘した通り、このparimukhamという術語は、何よりも瞑想する修行者自身の身体について、第一義的に焦点を合わせているものなので、この単語によって指し示されている身体部位は、第一に瞑想者の口の周りになり、続けて顔の周り、そして身体のなにがしかの “入り口” もしくは “開口部”、さらには身体の最上部(首から上の頭部)、身体の前面(顔・喉・胸・腹、など)の候補が続く。

この身体の前面部、という意味を汲みとれば、マハシ・メソッドの腹部のふくらみ縮みという気づきのポイントも、決してその文脈からは外れていない。しかし “parimukhamとは正に腹部である”、という “特定”としてはいささか無理があるだろう。

mukhaという単語の意味が第一義的には口でありさらに顔であるという事を踏まえると、やはりゴエンカ・ジー(パオ・メソッド)に軍配が上がるのだ。

次に同じmukhaという単語を、サンスクリット辞書で引いてみる。これはブッダ在世の当時の直弟子の比丘達が、多くはバラモン階級出身であり、さらにはクシャトリヤや富裕な商人階級であり、どちらも古代インド世界における「知識階級」であったことから、ヴェーダの言語であるサンスクリットについては常識的一般教養として熟知していたと考えられるからだ。

もちろん、ブッダ自身もクシャトリヤの王子と言う上流階級出身で、おそらく当時の習わしに従って、またはいわゆる帝王学の一環としてもヴェーダを学んだと思われるので、サンガ内部の共通言語概念としてヴェーダ・サンスクリット的な語感と言うものが使われていた可能性が高いのだ。

ブッダは弟子たちに「説法する時は俗語を使いなさい」と指導していたらしいが、この事が逆に、サンガ構成員たちがいかにヴェーダの言葉=サンスクリットを習慣的に使用し、その依存度が高かったかを物語っているだろう。

以下にSanskrit-English Dictionary “मुखम् mukham”より抜粋引用する。

मुखम् mukham

1 The mouth

2 The face, countenance

3 The snout or muzzle (of any animal).

4 The front, van, forepart; head, top

5 The tip, point, barb (of an arrow), head

6 The edge or sharp point (of any instrument).

7 A teat, nipple

8 The beak or bill of a bird.

9 A direction, quarter;

10 Opening, entrance, mouth

11 An entrance to a house, a door, passage.

12 Begin- ning, commencement

13 Introduction.

14 The chief, the principal or prominent

15 The surface or upper side.

上記を見ると、口と顔というおもな定義はパーリ語と同じで、それ以外も多くパーリ語と意味を共有するものだが、他に目立ったものとして、

3 The snout or muzzle (of any animal). :動物の口吻・鼻づら

8 The beak or bill of a bird.:鳥のくちばし

というのが注意を引いた。

(もうひとつ、11 An entrance to a house, a door, passage.も重要だが、これは次回以降に)

3の The snout or muzzle (of any animal) だが、平板な人間の顔と違って、たいていの身近な動物(牛・馬・ヤギ・犬など)の顔では、口と鼻が集まった部分が長く先に突き出している。この突き出した口先・鼻先の先端部分を口吻・鼻づらと言う。

そこでもう一度パーリ語のmukhaに戻って読み直してみると、その冒頭にはこんな奇妙な説明が並んでいた。

Mukha (nt.) [Vedic mukha, fr. Idg. *mu, onomat., cp. Lat. mu facere, Gr. muka /omai , Mhg. mūgen, Lat. mūgio to moo (of cows), to make the sound "moo";

これを私のできる範囲でたいへん大雑把に意訳すると、

『ヴェーダのmukhaと同義。mu(ムー)というonomat(擬声語)に由来。ラテン語やギリシャ語などにもこのmuを有する同義語がある。

その語源は牛がモーと啼く、その音声に由来する』

となる。

たいへん面白くなってきた。こんな所で “モーモー牛さん” が登場するなんて、誰が想像できただろうか?

考えてみれば、ヴェーダの民であったインド・アーリア人たちは、牛を中心とした牧畜民だった。彼らにとっての牛の重要性は、リグ・ヴェーダなどにも繰り返し記されている。

それはアーリア人に侵略され支配されたインド亜大陸先住民の生活においても同様だっただろう。古くはインダス文明の印章に背中に大きなコブを持つゼブー牛の姿があるように、牛と言う生き物は彼らにとっても最も重要な家畜だったのだ。

牛の家畜(経済資産)としての重要性はパーリ経典にも随所に表れているし、その牛に対する情愛の深さは、何よりもゴータマ・ブッダ自身の言葉としても明示されている。

スッタニパータ 第二 小なる章

(昔の良きバラモンについての言及から続いて・筆者注)

295:米と臥具と衣服とバターと油を乞い、法に従って集め、それによって祭祀をととのえ行った。かれらは祭祀を行う時にも決して牛を殺さなかった。

296:母や父や兄弟やまた他の親族の様に、牛はわれらの最上の友である。牛からは薬が生ずる。

297:それら(牛から生じた薬)は食料となり、気力を与え、皮膚に光沢を与え、また楽しみを与える。(牛に)このような利益のあることを知って、かれらは牛を決して殺さなかった。

(それに引き換え現在の悪しきバラモンは平気で祭祀において牛や動物を犠牲として殺す、と言う慨嘆・批判の文脈・筆者注)

それがアーリア系であれ先住民系であれ、古代インド人にとっての牛という動物の重要性はあらゆる文献資料において明らかであり、ブッダ自身の生活感情においてもまた、その例外ではなかったのだ。

(この流れはクリシュナ的牛愛やシヴァの眷属ナンディ牛などに受け継がれている)

さて、parimukhamという単語の中で焦点となるmukhaという名詞。その意味と起源がだんだんと明らかになってきた。

まずmukhaとい名詞の指し示す身体部位。これは口を第一義として次に顔、さらに口と顔が位置するところの顔面・頭部(身体の最上部)、喉首、胸部、腹部という身体の前面、という順番で意味が拡大していく。

そしてこのmukhaという名詞の原風景としては、牛がモーと啼く姿がイメージされていた。それがmukhaの最初にあるmuの原初的な心象風景だ。

おそらく彼らアーリア・ヴェーダの人々にとって、牛と言う何よりも重要な家畜動物が、のどかに平和に『モ~』と啼いている文字通り牧歌的な風景は、その魂に強く訴えかける “幸福” ‟充足” の原イメージだったのだろう。

サンスクリット辞書には第一に一般的な口、そして顔、さらに三番目に動物たちの口吻・鼻づら、という順番で意味が解説されていたが、このように見てくると、mukhaという言葉の本来の起源は、牛が「モ~」と啼くその声が発するところの “鼻づら・口吻” をそもそもmukhaと呼び、それが動物一般、さらには人間の口を意味するようになり、さらにはその口が所在する顔全体を意味するようになった、という歴史的経過が推定できるのだ。

そしてその流れは、同じように牛を大切にしてきた先住民と混交したのちにも共有され、ブッダの時代においてもその心象風景は生き生きと共有されていた可能性が高い、と判断しても、決して『無理』ではないと思う。

(そもそもブッダの姓である「ゴータマ」は『最上の牛』を意味する!)

実はこの同じMuを伴う仏教用語にMuni(ムニ)がある。これは「沈黙の聖者」などと意訳されるが、漢字では「牟尼」と書く。

二つの漢字はどちらも「音写」と言われるが、興味深い事にMuを音写した「牟」はムと牛を組み合わせたものだ。これを漢和辞典で調べると、この「牟」と言う文字自体が「牛がモー(ム~)と啼く」姿を元にしている事が分かる。

牟

①「牛の鳴き声」

②「むさぼる(貪)」

ア:「満足することなく欲しがる」、「欲張る(なんでも欲しがる)」

イ:「いつまでもある行為を続ける」

ウ:「がつがつ食べる」

おそらく、このMuniが「沈黙の聖者」とされたのは、原イメージとしてしょっちゅう「モーモー」啼いてばかりいるうるさい牛があり、それを否定する形で「静かで従順・温和な牛」というものがあったのではないだろうか。

つまり、インド語のMuniに当てた牟尼の『牟』は、単なる音写ではなく、Muが持つ牛に関わる原義を即妙にあてた意訳でもあったのだ。

このムニという言葉は、既にブッダ以前の古ウパニシャッドの時代には求道の聖者を意味する語として現れているので、「良く心を整えた聖者」と「静かで従順・温和な牛」を重ね合わせる心象が非常に古い事がうかがい知れる。

更に注目すべきは、『牟』の二番目の字義として「満足することなく欲しがる」「欲張る(なんでも欲しがる)」「がつがつ食べる」など『貪欲』のイメージがある事だろう。

牛と言う生き物は以前にも書いた通り草食動物で、ほとんど一日中食っては寝て食っては寝てを繰り返す生き物だ。反芻動物なのでとにかく暇さえあれば口をモグモグさせて貪っている。

これは明らかに「満足することなく欲しがる」「欲張る(なんでも欲しがる)」「がつがつ食べる」という『牟』字の語義と重なるものだ。

仮にもしMuniに牟尼をあてた訳者がここまで意識していたと考えると、そもそもの原語であるMuniのMuにも「貪る牛」のイメージがあり、その否定形として「貪らない聖者」と言うものがあったとも想定され得る。

更にこの知見をMukhaにフィードバックすれば何が見えて来るだろうか。Mukhaの原像は

「ム~」と啼く牛の口

だったが、それは同時に

「貪る口」

ではないだろうか。

更にその意味を拡大すると、それは「牛が貪る顔」であり、その仏教的真意は「五官六官によって五欲六欲を貪る顔」になり、これを再びMuniに返せば「五欲六欲を貪らない聖者」になる。

これを以前に投稿した「穀物畑で貪り食う牛を鼻で捕まえる」喩えに重ねると、何やら全てに一貫した『筋』が通って来ないだろうか。

この「牛を鼻で捕まえる喩え」はサンユッタ・ニカーヤ所蔵だが、そこには以下の様に書かれていた。

比丘たちよ、穀物畑がみのったが、穀物畑の番人が怠惰であったとしよう。そして穀物を食べる牛がその穀物畑へと入って、好きなだけ食べて酔いしれるとしよう。

比丘たちよ、まさにそのように、学びのない世俗の人は、六つの感覚器官とそれらの識別対象と識別作用との接触領域を抑制せずに、五つの欲望の対象に好きなだけ酔いしれる。

春秋社 原始仏典Ⅱ 第4巻 六処についての集成 第4部第4章第9節 :琵琶、より引用

ここでは「食べて酔い痴れる」という牛の貪欲(つまり『牟』)が明らかに六官における五欲に重ね合わされており、先の私の推論が、極めて真っ当な筋の通ったものである事が明らかになる。

これを「Mukhaの周りに気づきを留めて」行じる瞑想営為と重ねれば、五欲六欲を貪ろうとするMukha(顔)を監視・調御し、その貪欲を防ぎ止める事だと理解されるだろう。

以上はあくまで即席の読み筋に過ぎないが、古代インド的求道者たちの「言葉に対するこだわり」そして『重ね合わせ=同置』の思想を考慮すると、決してあり得ない話ではない。

Mukhaという、この短い単語が担う心象は、私たちが想像する以上に深い。

ならば次に、muに続くkhaとは何を表わしていたのだろうか?

そこまで考えた私は、ある事に「はっ」と気がついてしまった。

ブッダの瞑想法、その原像について探求するときに、もっとも重要なガイダンスのひとつと考えられるパーリ経典の文言は、

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā

顔(口)の周りに、思念(サティ)を、とどめて

であり、中でも気づき(サティ)のポイントを明示するものとしてparimukhaṃがその焦点となる。

そしてpariは “周り” を意味し、muは牛が「モ~」と啼くその擬声語に由来し、mukhaという単語の原風景とは、牛がモ~と啼く、その鳴き声を発するところの鼻づら・口吻であった。

更にこのMu(牟)には「貪欲な牛」のイメージがあり、それは「五官六官の欲を貪る顔」という仏教的真実へとつながっていった。

では、parimukhamの中の、最後に残されたkhaは一体何を意味していたのか。

このparimukhamという言葉の最後に位置するkhaという音節。これに改めて直面した時、まず最初に私の頭に浮かんだのが、過去記事に書いた以下の内容だった。

仏教について興味があり、特に原始仏教あるいはテーラワーダ仏教やそのパーリ経典について少しでも勉強したことのある人なら、常識として知っているだろう重要な言葉がある。

それはスカ(Sukha)とドゥッカ(Dukkha)というパーリ語の単語だ。これはサンスクリット語だと若干綴りや発音が違ってくるが、ここでは煩雑になるので双方共にスカとドゥッカで統一したい。

ドゥッカは苦を意味する。それは生老病死苦の苦であり、四聖諦の苦でもあり、四苦八苦の苦であり、輪廻する生存の苦でもある。それはあらゆる意味で仏教の根底にあるキー・コンセプトであり、ブッダの教えとは、正にいかにしてこのドゥッカから解放されるか、という事に尽きるだろう。

スカはドゥッカの反対語で幸福や安楽を意味する。スッタニパータのメッタ・スッタ(慈経)にある、「一切の生きとし生けるものよ、幸福であれ、安泰であれ、安楽であれ」などの幸福、安楽がそれであるし、「ものごとを知って実践しつつ真理を了解した人は安楽を得る」の安楽がそれである。

同じスッタニパータには、

「他の人々が『安楽(スカ)』であると称するものを、諸々の聖者は『苦悩(ドゥッカ)』であると言う。他の人々が『苦悩』であると称するものを、諸々の聖者は『安楽』であると知る」(以上中村元訳)

という表現もある。

そして実は、このスカとドゥッカと言う言葉は、語源的に見るとラタ車の車輪と密接に関わっていた。

現在進行形で作られている進化したラタ車(牛車)の木製車輪

上写真、現代インドの木製車輪は、ハブと軸穴そしてタイヤには鉄が使用されており車軸も鉄製だが、おそらく、ブッダの時代からその基本構造はほとんど変わっていない。

モニエル・ウィリアムス(Monier-Williams,1819–1899)のサンスクリット語辞典によれば、スカの本来の語感は「良い軸穴を持つ車輪=Having a good axle hole」に起源する。構造的には、Suが良い、完全な、を意味し、Khaが穴、あるいは空いたスペース(空処)を意味する。

モニエル・ウィリアムスのサンスクリット語辞典:Sukha

この事実にパーリ語辞典などの内容を合わせて解説すると、

「良く完全に作られた軸穴(を持った車輪)」と言う原義が、そのような車輪のスムースかつ円満な回転を含意し、更にそのようなスムースに回転する車輪を付けたラタ車の乗り心地の良さ、その安楽さ、心地よさを意味するようになり、更にそれが安楽や幸福、そして満足を意味する一般名詞へと転じていった。

という事の様だ。

ドゥッカの場合はこの反対語で、Duhは悪しく、不完全な、という意味を持つ。

これもまた、「悪しく不完全に作られた軸穴(を持った車輪)」、と言う原義から派生して、その様な車輪のガタガタとした不具合、不完全な回転、更にその不完全な車輪を付けたラタ車の不快な、心地の悪い、苦痛に満ちた不満足な乗り心地を意味するようになり、それが転じて、苦や苦痛、そして不満足からくる苦悩を表す一般名詞へと転じていったと考えられる。

そう、「ブッダの瞑想法」においてその気づきのポイントを指し示す、mukhaという最重要な単語は、同じように仏教において極めて重要な意味を持つ、sukhaとdukkha(Sk : duhkha)という二つの単語と、“kha”という原義イメージを共有していたのだ。

この元原稿を書いたのは2012年の8月で、今(2015年当時)からちょうど3年前の事だ。まさかあの当時、3年後にこんな形で再びこのkhaについて考える事になるとは想像すらしていなかった。

そう、正にこの “kha” という語の意義について、私たちはここで考えなければならないのだ。

まずは、上と同じモニエルのサンスクリット辞典で“kha”を引いてみよう。

モニエル・ウィリアムスのサンスクリット辞典“Kha”より

上に引用した辞書のキャプチャ画像の中に、およそインド思想もしくは仏教と言うものの、そのもっとも重要な核心部分が、網羅的に記述されている事がご理解いただけるだろうか。

下にその重要な項目を抜粋引用・和訳し、若干の加筆をもって説明する。

“kha”の意味

a cavity,

1.空洞、うろ

2.[解剖学] 腔(こう)

★mouth cavity で口腔を意味する。その他、鼻腔・耳腔・体腔など。hollow,

1.うつろの、中空の

★a hollow tube で中空のチューブを意味する。cave, cavern,

1.洞穴(ほらあな)、洞窟。aperture,

1.開き口、穴、隙間、窓

ラテン語で“an opening”(開口部)の意味。aperture of the human body (of which there are nine, the mouth, the two ears, the two eyes, the two nostrils, and the organ of excretion and generation)

人間の身体に空いた穴、戸口、開口部。ヴェーダ・ウパニシャッド時代以来、伝統的に口腔、両耳腔、両眼窩、両鼻腔(以上顔面の七つ)、排泄腔(肛門)、生殖腔(尿道・膣腔)の九つの穴をもって、nava dvara、つまり『身体の九つの門戸』と言い慣わしてきた。

hence an organ of sense

よって、そこより情報や物質が出入り(感受)する、感覚器官(の穴・開口部:門戸)を意味する。in anatomy : glottis

解剖学では、声門(Glottis)を意味する。

glottisの原意はギリシャ語の舌。発声・発話に関わる器官the hole made by an arrow, wound,

矢が刺さった穴、それによってできた傷口。the hole in the nave of wheel through which the axis runs,

車輪のハブの中心に空いた軸穴。そこに車軸が貫入する事によって車輪の回転運動を支える穴(空処)。vacuity

空虚、真空。empty space

何もない空間、空処、虚空。ヴェーダでいうアーカーシャ(Akasha)air

空気、大気、風。ehter

いわゆる “エーテル”。sky

空(そら)、天空。ヴェーダでいうアーカーシャ(Akasha)heaven

天界。Brahma(the Supreme spirit)

ブラフマン、超越者、真我(アートマン)と対応する大我、大宇宙の根本原理。happiness (a meaning derived from su-kha and duh-kha)

幸福。スカやドゥッカに由来する意味。a fountain, well,

噴水、井戸。大地より水の湧き出る穴。★これは人体の各門戸が涙・鼻水・唾液・尿・精液などの水を排出する事に重なる。

以上の各項目それぞれの意味を、文字通り穴の空くほど(笑)見つめて、眼光紙背に徹するように熟読してみて欲しい。

この “Kha”という語が、いかにインド学・仏教学の “核心” をついた言葉であるかを、まざまざと戦慄を禁じ得ないほどに、体感してもらえたら、いいのだが。

私の読み筋では、もちろんゴータマ・ブッダ自身も、このkhaという言葉が持つ以上の様な諸概念の多くを、いわば “自明” の前提として、parimukhamという単語に “乗せて”、弟子たちに向けて発していたと考えられる。

(もちろんこれは最前のMuについても同様だ)

その様な前提の上で、仏教的文脈における『毒矢の喩え』や『感官の門戸』そして『感官の防護』、『真のバラモン(ブラフマンを知るもの)』、『顔(Mukha)の周りに気づきを留めて』、『呼吸(風)に対する気づきの瞑想(アナパナ・サティ)』、『輪廻する苦(Dukkha)の車輪』、『洞窟(guha)の奥に横たわる心』、『空(くう=sunnya)』、『空無辺処』などという諸概念について、もう一度振り返ってみた時、そこにはある一貫した心象的『パラダイム』の存在が、鮮明な形で浮き彫りになるだろう。

その『パラダイム』の中でこそ、沙門シッダールタは『覚り』に至る為のアナパナ・サティ瞑想法を想到し得た、のだと。その核心には、実に様々な意味の重合における ‟Kha” があったのだと。

次回以降、これまで3年以上にわたって考え続けてきた、本ブログ上の様々な論述が、如何にこの “kha” という言葉の持つ諸イメージと密接な関わりを持ち、それによって “貫徹” されていたのかを、そのそれぞれの項目について、徹底的に見ていきたいと思う。

(本投稿はYahooブログ 2015/8/31「瞑想実践の科学 41:“mukha”の心象風景と『牛』」と、2015/9/5「瞑想実践の科学 42:mukhaの “kha”が意味するもの」を統合し加筆修正の上移転したものです)