マーラ(悪魔)としての愚父シュッドーダナ王と、生母マーヤーの死

本投稿はYahooブログ 2015/6/17「シッダールタ王子と愚父シュッドーダナ王」としてアップされた記事の移転になる。

これは当時、二ヶ月の入院闘病の果てに父が亡くなった直後のエントリーで、そこにまつわる生々しい情動に少なからず影響されており、そのまま移転するかどうか大いに悩んだのだが、本文に書いてある様に、この「父親」という存在は私にとって(そしておそらくはシッダールタ王子にとっても)、その求道探求のある種の原動力であり反面教師になっていた、という事実を考慮して、ほぼ当時のままに移転する事に決めた。

そこには、亡くなった直後の父に対する批判的な文言が明らかで、不快に感じる方もいるかとは思う。それは日本人的なセンチメントとしては自然な事だ。

しかし母が父によって負わされたしまった『救いようのない悲嘆と懊悩』に対する、ひとつの鎮魂歌として、このエピソードはネット上に残して置きたく思ったので、その点はご勘弁いただきたい。

~~~~~~~~~~~

2015年6月17日

四月から入院していた老齢の父が、この6月12日に息を引き取った。享年81才だった。私自身、近親者の死に間近に立ち会う事は初めてだったので、この間、様々な事を感じ、そして考えた。

無事葬儀を終えた帰宅後、兄と私のふたり母を囲んでいろいろな話が始まったのだが、2時間も過ぎたころ、母の口からある種「衝撃の告白」とも言える打ち明け話が始まって、父という存在について、改めて思いを巡らせる事となった。

問題の性質上、本ブログではその詳細について語る事はできないが、実はそこから続く様々な語り合いの中で、私も兄も幼いころから父という人間に対して、全くと言っていいほど親しみを持てないでいた事が切実に分かった。

それは幼い子供特有の直感とも言える鋭い感性に基づいたもので、私も兄も、幼な心に父に対して「自分は絶対にこのような人間にはなりたくない」と固く心に決めていたという一点において一致したのだ。

別に直接的なDVを受けていた訳でもないのに、何故、小さな子供がそこまで実の父親の事を「厭離」したのか。その理由が母の告白によって、全て明らかになった気がした。

私にとって、そもそも何故、仏教と言う世界に心ひかれこのようなブログを立ち上げてしまっているのか、という事の原点もまた、遡れば父とのしがらみにあったのかも知れない。

端的に言って、正にブッダの生きざまとその人間性こそが、父親存在と真逆のベクトルを志向しているものだったからだと。

譬えて言うならば、それは、四門出遊のエピソードにおいて東西南の三門を経て絶望に苛まれたシッダールタ王子が、北門からの道において一人の出家沙門と遭遇し、文字通り死中に活の希望を見出して、出家を志した瞬間のように。

そう、おそらく私にとってブッダ存在とは、父親存在の「反語」としての『希望』だったのだ。

ここではこれ以上、私たち家族と父との間の半世紀以上にわたる関係性については詳述はしないが、その代わりに、本ブログの趣旨に従って話をつなげていきたいと思う。

その焦点とはもちろん、シッダールタ少年と父王シュッドーダナとの関係性についてだ。

私はこれまで、初期教典を中心に様々な仏伝物語に眼を通してきた。その間常に念頭に置いていた疑問とは、

「何がそれほどまでにシッダールタを苦悩に追いやった根本理由だったのか?」

という点だった。

大乗仏教では、伝統的に「一切衆生を済度せんとして出家した」などと言われ、またテーラワーダにおいても四門出遊などのエピソードに象徴されるように、その「個人的な苦悩のリアル」については、定型化され曖昧化されてしまっている。

どちらにしても、ある種超越的かつ規範的なブッダ観が支配的となった結果、人間ゴータマ・シッダールタ、その原像とも言うべきものが見えなくなっている。

私が知りたいと願ったのは、経典においては杓子定規な文脈によって隠蔽されてしまった、正に人間シッダールタの、その人間であるが故の生々しい『苦悩のリアル』についてだったのだ。

そこで私なりに仏典を様々に読み解いていった結果、極めて興味深い事実として注目したのが、シッダールタ王子と父王シュッドーダナとの関係性だった。

もちろんその様な視点を持つに至った契機が、私と父との個人的な関係性の『投影』にあることを、私は決して否定はしない。しかしながら、同じような境遇に置かれなければ決して理解されようがない事柄、というものも確実に存在するのだという「真理」については、常に謙虚であって欲しいと思う。

パーリ経典にある程度親しむと、そこにはしばしば『マーラ』、すなわち “悪魔” というものが登場する事に気づくだろう。相応部経典には日本語訳でその名も「悪魔との対話」という一巻さえ存在する。

このマーラ、苦行に邁進する沙門シッダールタを誘惑したり、転法輪を止めさせようとしたり、ブッダに早く死ぬよう促したりして、そのたびにブッダによってあっけなく撃退され、総じて水戸黄門に対する悪代官の役回り、つまりブッダの悟りの智慧やその偉大性を引き立てるための愚劣な悪役として描かれる事が多いものだ。

しかし、同時にこのマーラという存在は、ブッダの教えとその行道において、極めて重要な意味を持つ「キーパーソン」である、とも考えられるのだ。

その心は、以前「悪魔 vs 梵天:『不死の門は開かれた!』」や「『一切』としての十二処十八界とマーラ、そして『四聖諦』:《瞑想実践の科学19》」などで書いたように、ブッダの行道実践とその教えにおいて、最も重要な核心部分であるところの六官・六境・六識が、『マーラの領域』と呼ばれていた事実にある。

悪魔(マーラ)は言った。

「修行者よ、眼・耳・鼻・舌・身・意は私のものです。色形・音声・香り・味・触れられる物・考えられる事は私のものです。眼耳鼻舌身意の識別領域は私のものです。

そなたは、どこへ行ったら、私からのがれる事ができるだろうか」

(サンユッタニカーヤ:悪魔との対話 中村元訳)

これまで『一切』として取り上げて来た『十二処十八界』は全てマーラの領域であり、そこから脱出したところがニッバーナである。あるいは、マーラの領域が滅した時、それがニッバーナと呼ばれる。

169 師は答えた。「雪山に住む者よ、六つのものがある時世界は生起し、六つのものに対して親愛をなし、世界は六つのものに執着しており、世界は六つのものに害われている」(六つとは六官・六境)

170 「世間には五種の欲望の対象があり、意(の対象)が第六であると説き示されている。それらに対する貪欲を離れたならば、すなわち苦しみから解き放たれる」

(スッタニパータ:中村元訳)

五官六官とその対象との接触から生まれる五欲六欲への貪欲執着から完全に離れたなら、すなわち苦しみから解き放たれる(=ニッバーナ)。

250 通路(六つの器官)をまもり、器官に打ち勝って行ぜよ。理法のうちに安立し、まっすぐで素直な事を楽しみ、執着を去り、あらゆる苦しみを捨てた賢者は、見聞したことに汚されない。

(☆「機官」を「器官」に変更。スッタニパータ:中村元訳)

その苦しみから解き放たれる(=ニッバーナ)ための方法(メソッド)とは、六官の通路(門戸)を防護することであり、六官から生まれる執着に打ち勝ってそれらから厭離した賢者は清浄となり、あらゆる苦しみから解き放たれ(=ニッバーナ)二度と汚されない。

以上のように見てくると、五官六官とその六つの対象、それらの接触によって生まれる六識(全十八界=一切世界)という《マーラの領域》から解脱する事こそがニッバーナであり、そのニッバーナに至る為の行道こそが《五官六官の防護》である、という流れの整合性が明らかになると思う。

そして実は、父王シュッドーダナが世俗の外の事柄(出家瞑想修行)に傾きがちなシッダールタ王子を、何とか世俗に引き留める為にと、あれやこれやと手を尽くして働きかけたのが、正にこの五官六官の欲望の対象を十分に与えて、それに溺れさせる事によって、出家を断念させる、という企みだったのだ。

比丘達よ、非常に華奢で、最高に華奢であった私のために、シャーキャ族の父は、たとえば、踊り、歌、音楽、伎楽、女といった五欲の対象を用意してくれた。私が遊び、戯れ、快楽に耽るためである。

(マハーヴァストゥ:ブッダの大いなる物語 平岡聡訳 上巻P349より引用)

もちろん、これらシュッドーダナ王のはたらきかけは、跡取りである愛しい我が子を出家によって失うまいとする親心の発露だと説明されるのだが、しかし、その役回りは、まさしくマーラそのものではなかっただろうか?

続く出家に至る文脈は、シュッドーダナ王が『強要』したマーラ的俗界生活の、見事な「反義」になっている事が理解されるだろう。

比丘達よ、非常に華奢で、最高に華奢であった私は、「家での生活には束縛が多いが、出家は虚空(の如く自由)である。完全に制御され、まったく非の打ち所がなく、清浄で純白なる梵行を、家に留まったままで修する事は不可能だ。いざ私は家持ちの生活から家なき状態へと出家しよう」と考えた。

実に比丘達よ、涙でのどを詰まらせた泣き顔の両親の意に反し、私は快適な生活と~転輪王の位とを捨て去って、家持ちの生活から家なき状態へと出家すると、都城ヴァイシャーリーに下り、そこに到着した。

(同書P350)

家での生活は五欲六欲の束縛にまみれており、出家とはその束縛からの完全な自由を志向する。五欲六欲の束縛に縛られた生活を幸せと考える両親の意に反して、私は出家の道を選んだ。何よりもニッバーナのために。

759 有ると言われる限りの、色かたち、音声、味わい、香り、触れられるもの、考えられるものであって、好ましく愛すべく意に適うもの、

760 それらは実に、神々並びに世人には「安楽」であると等しく認められている。またそれらが滅びる場合には、かれらはそれを「苦悩」であると等しく認めている。

761 自己の身体を断滅する事が「安楽」である、と諸々の聖者は見る。正しく見る人々のこの考えは、一切の世間の人々と正反対である。

762 他の人々が「安楽」であると称するものを、諸々の聖者は「苦悩」であると言う。他の人々が「苦悩」と称するものを、諸々の聖者は「安楽」であると知る。解し難き真理を見よ。無知なる人々はここに迷っている。

(スッタニパータ:中村元訳)

五欲六欲の束縛によってシッダールタを耽溺させ、在家の生活に縛りつけようとしたシュッドーダナ王こそが、ここで言う世人であり、一切の世間の人々であり、迷っている無知なる人々そのものであり、まさしくマーラの奴隷であり、マーラの眷属であり、ある意味、マーラそのものだった、そう考えられるのだ。

そしてここでは、自己の身体という五欲六欲が現象する現場、つまり心身総体としての五蘊=十二処十八界(マーラの領域)の断滅こそが、「安楽」つまりニッバーナであると断言されている。

763 覆われた人々には闇がある。正しく見ない人々には暗黒がある。善良なる人々には開顕がある。あたかも見る人々に光明があるようなものである。理法が何であるかを知らない獣のような愚人は、安らぎの近くにあっても、それを知らない。

(スッタニパータ:中村元訳)

シュッドーダナ王とは、正にこの、闇がある覆われた人であり、暗黒にある正しく見ない人であり、理法が何であるかを知らない獣のような愚人であり、「真の安らぎ」についてシッダールタ王子に指し示す事が出来ない愚父であった事は明らかだろう。

764 生存の貪欲にとらわれ、生存の流れに押し流され、悪魔の領土に入っている人々には、この真理は実に覚りがたい。

(スッタニパータ:中村元訳)

正にシュッドーダナ王こそが、この悪魔の領土の真っただ中に安住し、その事に何の疑問すら持たずに、その生き方価値観を一方的に押し付ける者として、シッダールタ少年の前に立ちはだかっていたのだ。

そのようなシュッドーダナ王の価値観生き方に対して、おそらく少年シッダールタは常に違和感を感じ続け、共感も尊敬も持ちうる事ができなかった。だからこそ最終的に、彼によって(一方的に)用意され設定された王宮での生活を何の未練もなく捨て、出家できたのだ。

これはすこぶる現代的な問題でもあるのだが、例えば野球選手でいえばイチローや松井秀樹選手における父子関係、あるいはボクシングならば、亀田三兄弟の父子関係を思い起こしてみよう。

父親によって提示された価値観やWay of lifeを、100%肯定的に迷いなく子供(男の子)が受け入れられた場合、彼らは父親の心的ベクトルを一つの理想的モデルとして内面化し、父親の優れたコピーになろうと努力し、父親によって代表される世俗社会の中での成功を、何の疑問もなく志向していく。

けれども、もし父親によって提示されるその生きざまあるいは人間存在の在り様が、子供の「ネイチャー」にとって真逆の共感不可能なものだったとしたらどうなるだろうか。彼は自分がなるべき将来像を喪失し、深く悩み、迷わずにはいられない。

亀田三兄弟など見ると、まさしく父親の生き写しのコピーそのものの様にも見える。その顔かたちも思考パターンも人生観も。

けれどもシッダールタ少年の場合、正に幸か不幸か(!)、シュッドーダナ王とは真逆のネイチャーの持ち主だった。父王によって提示され与えられたあらゆるWay of lifeは、彼のそのネイチャーを決して満足させる事はなかったのだ。

そして最終的に、彼は妻子とともにある王城での生活を捨てて出家し、求道の沙門となることを選び取った。

けれど彼にとっての本質的な束縛は、実は妻子ではなかった。それはある意味、彼の人生上最初にして最大のマーラであった父王シュッドーダナを、そして彼によって一方的に押し付けられた世界を捨てる、という事だったのではなかっただろうか。

父と息子、という関係性は、現代的な意味も含めて、人類普遍のテーマかも知れない。

もし男の子が、「将来、お父さんみたいになりたい。絶対なる!」と無邪気に心の底から思えるのならば、彼の魂は安定し、世俗社会の中で肯定的な自己を確立していくことができるだろう。

(いわゆる、「伝統的な社会」とはおおむねそのようなものだ)

けれど逆に、その少年がもし「絶対に、お父さんみたいな人にはなりたくない!」と心の底から感じてしまったとしたら、どうなるだろうか。彼の心は動揺し、苦悩し、模索し、「お父さん」以外の道を目指す他ないかも知れない。

最終的に、人生最初にして最大のマーラである愚父シュッドーダナを捨ててシッダールタ王子は出家した。それは彼にとっては已むにやまれぬ魂の必然的な選択だったのだろう。

そして悪戦苦闘し、ついに父王が安住する六欲にまみれた「世界」を滅した「ニッバーナ」という境地へと至った。

幼な心に父に対して「厭離」の感情(それは、多分に「父」によって代表される “大人社会” に対しても重ね合わされた)を少なからず持ってしまっていた私が、やがて長じて、仏教に関心を持つようになったのもまた、理の当然であったのかも知れない。

それにしても、父王シュッドーダナとの関係性も踏まえたとしても、依然としてそれは抽象的に過ぎる。「恵まれた王侯暮らしの全てを捨てても出家せざるを得ない」と言う程の、シッダールタが直面した『苦悩のリアル』とは、より具体的には一体何だったのだろうか。

これまで色々と読んできた解説書の中で、それについて突っ込んで考察しているものは、残念ながらほとんど見られなかった。

これもまた主観の投影である、と言われたらそれまでかも知れないが、その焦点とは、ひとつには生母マーヤー夫人の存在ではなかったかと、私は考えている。

四門出遊のエピソードに象徴される様に、シッダールタ少年は人間存在の『死』と言う現実に激しく拘泥している。だとしたら、自分にとって最も身近な生母の死と言うものが、彼にとって重要な意味を持っていなかったはずがない。

以前にも紹介したラリタヴィスタラには、この生母の死について、以下のような「説明」が記述されている。

さて修行者達よ、かのボサツが生まれてから七日後に、彼の母マーヤー・デーヴィーは死の時期に達した。彼女は死んだ時に三十三天の神々の中に再生する事ができた。

しかし、修行者達よ、もし、お前達が、マーヤー・デーヴィーが死の時に達したのはかのボサツの罪であると考えるならば、それは見るべき事を見たとは言えないのだ。それは何故か?

それは彼女の寿命の限界であったのである。過去のボサツ方もまた、彼らが生まれて七日後にその母親は死んでいるのだ。

このラリタヴィスタラは成立年代は紀元後と新しいが、そこに収録された文言内容は非常に古いものに富んでいる。マーヤーが亡くなったのはシッダールタ誕生の七日後だという事は、多くの文献で共通しているようだ。

この、子を産んで一週間で亡くなるという状況を鑑みて、第一に考えられるのはいわゆる産後の肥立ちが悪い、という状況だろう。産褥熱なども考えられるし、あるいはルンビニの園という屋外(伝記による)での不衛生な出産状況が災いしたのかも知れない。

(私は個人的に、「帝王切開」の可能性も少し考えている)

どちらにしても、このマーヤーの死が、シッダールタの出産に起因する可能性は極めて高いと言わなければならない。

おそらく、その様な判断は古代インドにおいても普遍的に起こっていたのだろう。ラリタヴィスタラの作者はここで

「マーヤー・デーヴィーが死んだのはボサツの罪であると考えるならば、それは間違いだ」(ボサツ=シッダールタ)

としっかりフォローを入れている。

もしシッダールタが物心つく頃には生母の死と言う事が知らされていたとして、感受性豊かな彼が因果の道理を弁えられるほどに長じた時、それを「自分の罪」へと帰着せしめる事は極めて自然な流れだし、無責任な世間がその様に謗るのもある意味普通だ。

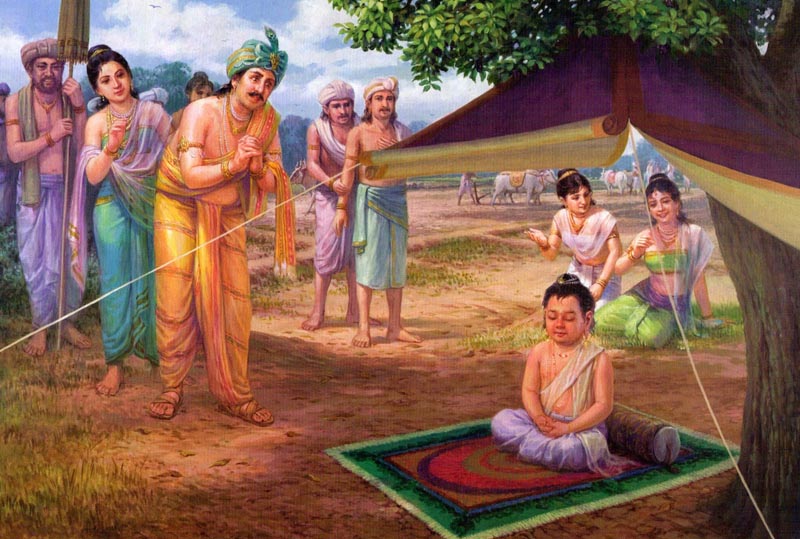

Buddhist Guruより:少年時代に樹下でナチュラルに禅定に入るシッダールタ王子

シッダールタ少年に関しては、様々な文脈で「とても感受性の鋭い繊細な子供だった」事が語られている。

前に、仏教における「四聖諦」は、クシャトリアに発達した外科医学的な

「結果として現れた症状から原因を見極め、その原因を適切に取り除く」

という思考と実践の方法論に則っている、事を書いた。

縁起という考え方にしてもそうだが、シッダールタという人物が基本的に極めて理知的かつ合理的な思考の持ち主である事は、多くの人が賛同するだろう。

その様な理知性から観た時、「生母の死の原因は自分自身の誕生である」と言う結論は、容易に導き出されるものではないだろうか。

もし「生母の死」という既知の事実が、最も多感な思春期前後に「その原因が自分自身の誕生にある」という確度の高い「仮説」と結びついた時、シッダールタ少年の胸にどのような思いが去来しざわめいた事だろう。

(あるいは既に幼少期から、「あなたを生むために死んだ」的な教え諭しが周囲によって為されていたかも知れない)

ここで重要になって来るのが、先のラリタヴィスタラに登場した「罪」と言う言葉だ。著者はボサツの立場をフォローする意図で書いたのだろうが、それが逆に切実な心象を浮き彫りにしてしまっている。

ここでボサツ、つまりシッダールタの「罪」という言葉が使われているのは、一体どのような意味だろう。確かにシッダールタの誕生が直接的にマーヤーの死の原因だったとしても、赤ん坊に『罪』などないではないか。

原語を辿れないので想像するしかないのだが、その背後には輪廻転生思想が横たわっていた可能性が高いと考えられる。

この「輪廻転生」と言う世界観、現在の日本では特殊な人々を除いてあまり一般的ではなくなっているが、現代テーラワーダ諸国を見るとその実態がよく分かる。

この輪廻転生世界の上に成り立つ因果応報思想の内部では、現世的な不幸は現世だけに留まるものではない。

彼らの一般的な思考と認識においては、

「現世において何らかの不幸や瑕疵に見舞われている者は、それに相応した悪業を前世において行っている結果としてそれを受けている」

という事になるのだ。

これを輪廻思想の本家である古代インドのシッダールタの状況に当てはめれば、

「私が、その誕生によって母を死なせてしまって、その顔も声も温もりも知らずに育たなければならなかったのは、私が犯した前世の罪(悪業)に依るものなのだ」

という事にならないだろうか。

(引用した「ラリタヴィスタラ」はサンスクリット原本をフランス語訳したテキストを更に日本語に重訳したものなので、『罪』という語はキリスト教的な意訳解釈であって、原語はより『悪業』に近い形であったかも知れない)

輪廻思想の恐ろしい所は、話が現世だけでなく前世にも及び、更にこの二つでは留まらない事だ。現世で犯した罪業は、不可避的に来世へと波及していく。これをシッダールタの状況に当てはめれば、

「現世において、自身の誕生によって実母を『殺してしまった』私は、その悪業に依って来世において、それ相応の悪趣に落とされてその報いを受けるだろう」

と言う事にならざるを得ない。

父や母の立場から見れば「シッダールタを生むために身を投げ出して死んだ」というある種「美談」だが、シッダールタの視点に立った瞬間「自分が生まれる為に母を死なせた(殺した)」に転ずるのは、多感な少年にとっては紙一重だろう。

そして母殺しは、インド世界においてはバラモンや比丘の殺害に並び称される様な大悪業に他ならない。

もし仮に、シッダールタ少年が多感な思春期前後にこの様な思考の罠に陥ってしまった場合、それはまさしく

三世に逃げ場の無い、苦悩の袋小路

そのものだったはずだ。

シュッドーダナ王はマーヤー妃の死後、その妹であるマハー・プラジャパティーを後妻に迎え、シッダールタは早くから彼女に育てられたと言う。おそらく父王シュッドーダナはマーヤー夫人の死など忘れたかのように、能天気に六欲に耽溺する生活を送っていたのだろう。

そして、そのような自分自身の忠実なコピーになれ、と息子であるシッダールタに日々迫ったのだ。

「嫁入りした女が早死にしたりあるいは子を成せなかったりした場合は、その姉妹がある種『代替品』として交換提供される」という習慣は、世界各地の諸民族に広く見られるものだ。

古代インドの場合は女の腹は子、特に跡継ぎの男子を成すための『畑』に過ぎない、という感覚が強かったと推測されるので、シュッドーダナにとってはマーヤーの死などよりもシッダールタの獲得の方が余程重要な出来事だったに違いない。

実際に彼がそうした様に、「女の胎(はら)は替わりがきく」が、「勝れた跡取りの息子は、何よりも得難い」のだ。

そんな父の姿を、未だ見ぬ実母の面影を恋うる幼年時代から、やがて「それが自分の罪業の結果かも知れない」と恐れ慄きはじめる思春期にかけてのシッダールタ少年が日々見つめ続けた時、一体どのような感情が父に対して芽生えただろう。

もちろん上記の流れは、様々な状況証拠を踏まえて描き出した、ひとつの「読み筋」に過ぎない。しかし、生母マーヤーの死が、彼の人生観に多大なる影響を与えずにはおかなかった事は、まず間違いないと私は判断している。

その母の『死』と言う『鏡』の上に、相照らす形で父シュッドーダナの『生』が映った時、シッダールタ少年は何をどう、思った事だろうか…

(本投稿はYahooブログ 2015/6/17「シッダールタ王子と愚父シュッドーダナ王」を加筆修正の上移転したものです)