『世界の起源』『輪廻の現場』としての大水(胎)

(本ブログ記事には解剖学的な画像が含まれます)

今回投稿はYahooブログ「脳と心とブッダの覚り」2014年7月15日記事を移転するものだが、既に本ブログ「仏道修行のゼロポイント」に投稿した内容と若干の重複部分がある。

けれど、くどいようだが最も重要な部分は反復する価値があるし、私自身の思索のプロセスが良く表れてもいるので、加筆修正を施した上でそのまま移転したいと思う。

最初に見てもらいたいのは、今までにも何回か掲載した下の画像だ。

再掲:直立させた輪軸と体内の輪軸構造

骨盤は大地の車輪を表し、脊柱は万有の支柱(車軸)スカンバ(ブラフマン)である須弥山を表し、そして頭蓋骨は天界の車輪を表している。

前回触れた様に、体内の輪軸構造において、羊水(胎)とは下端、すなわち地上界の車輪の内部に蔵されるものだ。一方で、天界の車輪である頭蓋内部には脳髄が蔵されている。この脳と胎という上下の対関係は、原始仏教においても極めて重要な意味を持っていたと考えられる。

脳については、また話が長くなるので次回に分けよう。今回は地界の車輪である骨盤内部の『胎』とそこに湛えられる『羊水』について、いま少し突っ込んでみたい。

おそらく、日本中のインド学・仏教学者(あるいはインド思想に関心のある一般人)の中で、こんな事に夢中になっている人は他に余りいないとは思うが、私にとって人体解剖図や骸骨を見つめるという事は、最も重要な「インド学・仏教学実習」の内の一つになっている。

ここには実に、実に多くの情報が含まれている。以下にそれを読み解いていきたい。

初めてインド思想との絡みでこの人体骨格画像をじっと見つめた時、私の中に、ふと一つの疑問が浮かんだ。

「この骨格は、果たして女性だろうか、それとも男性だろうか?」と。

そこで色々とネット上の画像を検索していくと、骨盤の形は男女によってかなり異なる事が分かった。

再掲:上と下が女性の骨盤。中が男性の骨盤。形が結構違うのが分かる。

ここで私が注目したのが、女性の骨盤においてその中央に大きく空いている空洞(穴、孔)だった。確か以前、人類進化の問題で人間の新生児について調べていた時に、胎児の頭の大きさと妊婦の産道の大きさの相関話があったからだ。

いわく、

人間は哺乳類の中でもその大脳が特異的に発達・肥大化した生物であるが、胎児のうちにその大脳が大きくなりすぎる(頭が大きくなりすぎる)と、出産時の困難が増し、ついには産道を通れなくなってしまう。

何故なら、大脳はいくらでも大きくなれるが、産道(骨盤孔)のサイズには構造的に言って限界があるからだ。そこで自然は絶妙の采配をくだした。

つまり、いずれ産道を通って外に出なければならない胎児の間は、その大脳の発達を極力抑え(つまり頭の直径を小さいままに抑え)、無事産道を通り終えて誕生した直後から急速に大脳を発達させて、人間らしさを作り上げていく。

この様なシステムは、主として経験によって発達する大脳のファンクションにとっても、とても都合のいいものだった。

そうか、女性の骨盤にはこの胎児の頭が通れるような、構造的に限界まで広げられた大きさの穴が空いている。この穴とは、つまりは胎児がそこから生まれる所の『空処』なのだ。そう思った。

ちなみに、ここで意識的に使ったこの『空処』、インド語ではKhaと言うのだが、これは汎インド教的に極めて重要な意味を持っている。

それはDukkhaやSukhaのKhaであり、フリダヤ(心臓)内部のKhaであり、ブラフマンを意味するKhaに他ならない。

胎児は、骨盤の中央にあるその空処=Khaから誕生する。

上の画像は見易いが、妊婦のまん丸く膨らんだお腹の内部(子宮、あるいは「胎」)は羊水で満たされ、そこに胎児は浮かび育まれ、その全てを骨盤という基盤が支えている。

話は非常に込み入っていてとても面倒だが、順を追って説明しよう。

まず最初に、私はこの女性の骨盤に空いた「空処」の大きさと形、そして背骨との関係性に注目した。

http://www.paleo-science.co.jp/より

これはもちろん個体差もあるのだろうが、女性の骨盤の中央にある空処はほぼ真円に近い美しい形をしている。それが胎児の頭がギリギリで通る為の造作である事は既に書いた。

ここで思い出して欲しいのが、この骨盤が体内の輪軸須弥山図においては大地の「車輪(金輪)」であった、という「事実」だ。それが車輪である以上、そこには車軸を通す軸穴があるはずだった。

そしてその通り、たしかにそこには産道でもあるところの空処(孔)が、見事に美しいほぼ真円に近い形で存在した。まるで車軸が通るハブ穴の様に。

しかし車軸たる背骨は何故かこの穴のヘリを通ってしまっている。この事自体、骨盤が持つ『ドゥッカの車輪』性を際立てるものだが、今回は深く追求しない。

このいずれ通るべき空処の上で骨盤に支えられるようにして、子宮の中の胎児は羊水に浮かび育まれる。

以上の認識を前提に、まずはリグ・ヴェーダ的世界創造神話から、この空処と胎(子宮)と胎児と羊水について見ていきたい。

ヒラニヤガルバ賛歌(10・121)

1.はじめに黄金の胎児(ヒラニヤガルバ)が現れ出た。生まれると、万有の唯一なる主となった。かれはこの天と地を安立した。(略)

3.呼吸し、まばたきする世界の唯一なる王。かれは、威力によって、その王となった。(略)

5.偉大なる天も地も、かれによって堅固になされた。天も大空も、かれによって支えられる。かれは虚空のうちにあって暗黒の空界を測量する。(略)

7.万有を胎児としてはらみ、火を生みなす広漠たる水が動く時、その時、彼は現れ出た。神々の唯一の生気であるかれは。(略)

以上、中村元選集決定版・第8集 ヴェーダの思想P404~405より引用

ヴィシヴァカルマン賛歌その2 (10‐82)

5.天のかなたにあり、この地のかなたにあり、アスラである神々のかなたに存するもの、すべての神々がそこにいてともに見そなわした大水が最初の胎児を孕んだもの、そのものは、実に何であったのか?

6.すべての神々がそこにおいて集まり合したところの水は、かれ(ヴィシュヴァカルマン)を最初の胎児としてはらんだのである。不生なる者の臍の上に、その唯一なる者が、(車輪のこしきのように)置かれていて、そこにあらゆる世界が安立していたのである。

同書P424~425より引用

「有にあらず無にあらざるもの」賛歌(10・129)

3.宇宙の最初において、暗黒は暗黒に覆われていた。一切宇宙は光明なき水波であった。空虚に覆われて発現しつつあったかの唯一なるものは、熱の威力によって出生した。

同書P427より(全てのハイライト筆者)

これら、世界の始原における「唯一者=tad ekam」であるところのヒラニヤガルバやヴィシヴァカルマンが「胎児」として表された以上、それを生みなした「大水」とは羊水であった、という事は、容易に想定され得るだろう。

「黄金の胎児(ヒラニヤガルバ)が生まれると万有の唯一なる主となり、この天と地を安立した」

「天も地も、かれによって堅固になされた。天も大空も、かれによって支えられる」

「その唯一なる者が、(車輪のこしきのように)置かれていて、そこにあらゆる世界が安立していた」

というくだりは、以前紹介した「インドラが車軸となって天地の両輪を分かち支えた」という文脈を踏襲するもので、つまりこのヒラニヤガルバやヴィシヴァカルマンは、車軸としての『唯一性』を担った胎児なのだ。

(胎児が『骨盤』と言う車輪の軸穴(Kha)から誕生する事を思い出そう)

最後の「車輪のこしき」とはハブであり、前後の部分を辻直四郎先生は以下の様に訳している。

ヴィシュヴァ・カルマンの歌2,10,82

6. 水が最初の胎児として孕みしは、正にこれなり。その中にすべての神々が相集まるところの。不生者の臍に、唯一物ははめ込まれたり。その中に一切万物の安立するところの。

リグ・ヴェーダ賛歌 辻直四郎訳より

おそらく中村先生の訳中の「車のこしき(ハブ)」と、この辻先生の訳を合わせ読むとより真意が明らかになる。ここでは、この『唯一物』が臍(ヘソ)にはめ込まれる、と言う事実関係が明らかだ。そして、この臍の原語であるNabhiは人体のヘソであると同時に車輪中央の『ハブ』をも意味する。

つまりヘソでありハブであるところのNabhiの穴に、唯一物ははめ込まれる。ハブ穴にはめ込まれるのは車軸以外に何があり得るだろう?

つまりこの「不生者のヘソ」とは宇宙原初の胎を表し、胎(車輪なる骨盤)の孔にはめ込まれるようにして生まれる胎児の姿が、この唯一物に投影されているのだ。

(私の文章力がこの複雑難解さに追いつけないのはもどかしいが…)

そして、この『唯一至高』なる『原初性』というヒラニヤガルバやヴィシヴァカルマンが担う様々な性格は、最終的に『原初の一者にして創造者である絶対者ブラフマン』へと収斂されていく。

このような世界の始原としての胎児とそれを生みなした大水という思想は、輪軸思想とも重なり合いながら様々に分化発展して行くのだが、その最も重要なひとつが、同じヴェーダにおける原人プルシャの思想だ。

リグ・ヴェーダ:プルシャ賛歌

1. プルシャは千の頭、千の目、千の足を持つ。彼はあらゆる方向から大地を覆った後、さらに十指(大の空間)を超えてそびえ立った。

2. プルシャは存在したもの(過去)、存在するであろうもの(未来)、これら一切である。また彼は(祭儀の)食物によって成長する不死なるもの(神々)の支配者である。

3. 彼の大きさはその如くであるが、プルシャはさらにこれより勝っている。彼の四分の一は一切生類であり、四分の三は天界における不死なるものである。

これは大宇宙・世界の展開を、神々の祭儀において切り分けられた原人プルシャの身体の展開として説明する古代インド独特の思想であり、これがこれまでもたびたび取り上げたコスミック・マンとしてのロカ・プルシャの思想へとつながって行く。

ここで未だ神々の属性として称揚される『不死性』とはもちろん後のブラフマンの属性であり、同時にブッダが到達した涅槃の境地でもある。

インド思想において『不死性』は当初天界の神々のものであったが、やがてそれは様々な一者へと仮託され、ついには絶対者ブラフマンの一身に収斂される。更にそれを踏まえた上で、ブッダはその解脱を不死と称揚したという流れだ。

余談になるが、この詩節は、実は私の専門であるインド武術にも関連していて、カラリパヤットの伝統的な道場の設計思想に深い影響を与えている。

MKGカラリ:プータラへの礼拝

カラリパヤットの道場は東西に長い長方形で半地下に造られ、その南西角にはプータラという祭壇が設けられている。

プータラは円輪階段ピラミッドを四分の一だけ切り取った形をしており、残りの四分の三は不可視の至高神(シヴァ・ブラフマンとバイラヴィ女神の合一形)の世界に属していると言われている。

これはプルシャ賛歌3にある「四分の一は一切生類であり、四分の三は天界における不死なるものである」という言葉を受け継ぐもので、インド思想と言うものが如何に太古からの諸概念を忠実に継承してきているか、と言う点には驚きを禁じ得ない。

(このような現象界の四分の一と至高天界の四分の三という対比は多くの神話で語られる)

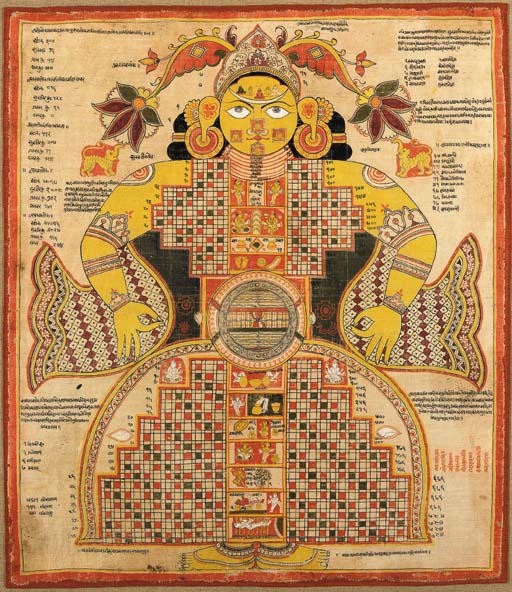

ジャイナ教に伝わるコスミック・マン(世界人:ロカ・プルシャ)

上のジャイナ教ロカ・プルシャ図では、柱状(スカンバ)の身体が多層に分けられているが、これは世界の階層構造を表している。

平面図だと分かりにくいが、この身体は三次元の柱、つまり奥行きのある円柱状をしている。それはプータラ祭壇の階層構造と基本的な考え方において変わりはない。

以前何かで読んだが、確か下半身は地獄、ウエスト辺りが人間界、胸がそれより高い空界、口回りが天界のいわゆる四天王に準ずるもので、額が最高天、だったはずだ。地上界のスライスがわざわざ断面の円輪をこちらに向けて示している事も注意したい。

大なる世界はひとつの「身体」である。

という事で、以前書いた須弥山世界図から見た輪廻思想の文脈ともつながることになる。回転する大なる車輪世界と輪廻する小身体とは照応関係にある、というあの世界観だ。

再掲:世界の中心には須弥山が聳え立ち、その周囲には大海が広がる。それは同時にマクロの身体である

再掲:ミクロの身体、胴体のCT断層写真

人の身体の横断面を見ると、もちろん形は歪んでいるが、基本構造は変わらない、中心にある須弥山(脊椎骨)とその周囲に広がる大海(肉身)だ。

プルシャというのは男性名詞であり基本的に「男」だが、同時に「人間」全般をも意味する。英語の「Man」と一緒だ。

世界の始原において唯一者であるところのプルシャ(あるいはヒラニヤガルバ、ヴィシヴァカルマン。後のブラフマン)をはらみ産みなしたのは大水であり宇宙的な胎だった。もちろんこの育み産み成す胎とは本来女性性の最たるものだ。

このヴェーダ的世界観の中では繰り返される輪廻という思想は未だ希薄だが、とにかく世界の始まりの現場には「大水」が存在していた。

それは、一人の人間の始まりすなわち「誕生」において妊婦の胎内で胎児を育む羊水と対応している。その羊水とは妊婦の身体の内部にある体水であり、血液やリンパ液など他の体水と同様、海水の組成に極めて近いという。

ここでようやく、直近の文脈である身体の中にある輪廻する塩水の大海、という世界観とつながって来る。

人(プルシャ)はまず最初に母なる妊婦の身体の中の水、つまり羊水に浮かぶ胎児として育まれ、破水の後にその水波の背に乗るようにして誕生する。それは原初の大海(Primordial Ocean)からの誕生と言っても良いだろう。

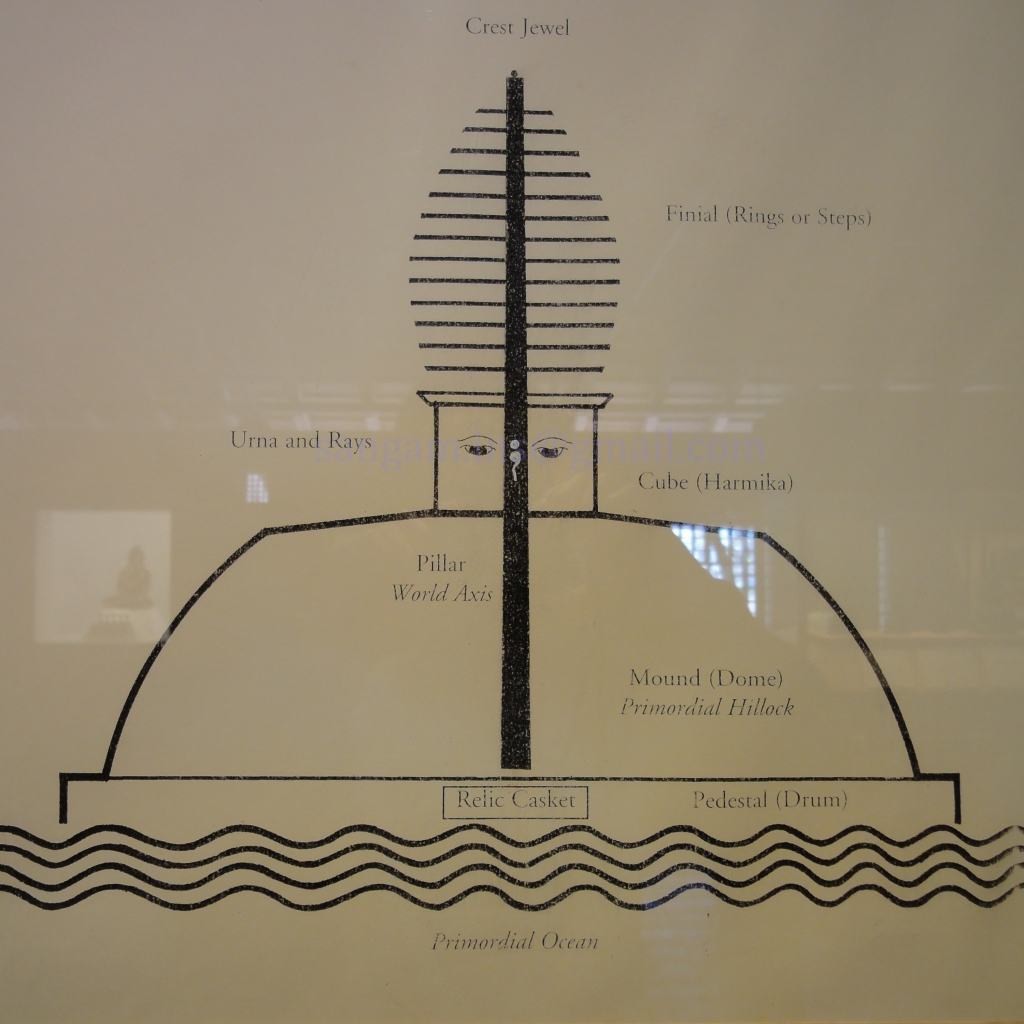

ここで思い出して欲しいのが、ネパールのストゥーパにおいて原初の大海が想定されていた事実だ。

ネパールのストゥーパ概念図

ストゥーパの設計思想には原初の海(Primordial Ocean)が想定されており、全体として円輪ドーム構造をしたその内部中心に軸柱として心柱が立ち、柱の基部直下には仏舎利が埋められている。

以前指摘した様に、この時この軸柱はご本尊としての御仏であった可能性が高い。そこに予想されるのはブラフマン存在とブッダを、同一視する思想だ。

『偉大なる神的顕現は、万有の中央にありて、熱力(創造の原動力)を発し、水波(大初の原水)の背に乗れり(万有の展開)。ありとあらゆる神々は、その中に依止す。あたかも枝梢が幹を取りまきて相寄るごとくに。』(アタルヴァ・ヴェーダ、スカンバ賛歌、辻直四郎訳)

上のスカンバ・ブラフマン賛歌において、万有の中央とは車輪世界における車軸の中心性を表している。そしてやはりここでも、万有の展開は水波に乗って起こる。

この水波の原像とも言える破水の瞬間とは、赤い身体と高い体温を持って「火の着いたように」泣く赤子を生みだす前触れであり、「火を生みなす広漠たる水が動く時」そのものであり、妊婦が胎児である我が子を生み落とそうと息む姿は「熱の威力による出生」「熱力」そのものと言えるだろう。

そして生まれてきた赤ん坊は人間存在の原初形態であり、その身体は胎児で90%新生児で80%という高い含有率で、そのほとんどが水で構成されている。

(赤ん坊の身体を触るとタポタポふわふわしているのはそれも理由だろう)

そしてそのほとんど水で構成されている胎児が成長すれば、様々な煩悩の激流に支配された大人になり、彼が性交して受胎すれば(それは精液や愛液など水の交わりでなされる)、その妊婦の身体の中、羊水という『内なる水』の中で再び胎児が育まれる。

21世紀の私たちにもひとつの明白な科学的な事実として、人間が生きて世代交代する生活(生殖)史とは、身体の中で決して止む事の無い水の循環であり、その最前線の現場こそ女性の胎である、という事が納得されないだろうか。

古ウパニシャッドの時代、環境世界における雨水の循環は既に把握されており、それは最初期の輪廻観において、人間生命が天に上り地に降下する原動力だった。

神々は神酒ソーマで月を満たす。ソーマは雨となって大地に降り注ぐ。大地は雨によって植物を育み、植物は人の食物になる。

食物が男子の身体に入ると精子となる。精子は女性の胎内に注がれて新たな生命を誕生させる。

人が死んで火葬に付せられると、生命の本体は煙と共に天に上昇する。或る人々の生命の本体は月に戻り(祖道)、同じサイクルを再び開始するとされる。

このようにして水を生命原理と見なすこの思想は、人間の生と死を、大地に降下して再び空へと上昇する水の自然的な循環運動へと統合している。

しかし、この循環は、あらゆる人にとって永遠に続行する訳ではない。

この循環運動をそのように知って、この運動によって支配される世界に巻き込まれる事を欲しない人にとっては、この円環は死に際して破られる。

その人々はこの世界での生存がそれ以上続く事の無い世界へと赴くものとされる(神道)。

上のウパニシャッド的な最初期の輪廻観の中には、仏教的な輪廻とそして解脱観の原像が、如実に語られている。

ブッダそして彼と共鳴する人々は、特に大なる世界と重ね合わせた身体における水の円環に焦点を合わせ、その内外の水の循環ふたつながらに輪廻する大海を観た。しかもその海は煩悩の激流であり「苦海」だという。

この煩悩の激流には明らかに受胎のプロセスが重ねあわされている。

受胎とは性行為において男性器が射精する事によってなされる。もちろん古代インド人もこの因果関係を知っていた(卵子の概念は希薄だったようだが)。

射精それ自体が激しい煩悩の激流そのものだろうし、射精を迎える女性側でも、以前指摘した通り様々な形で水(激しい心臓の拍動=血流や、発汗や愛液や潮吹きなど)の奔流が現れ出る。

そして出産のプロセスにおいて、妊婦はこの世で想像しうるあらゆる苦痛を凌駕する死に近い痛みに苦しみもだえながら(その姿は正に高熱のタパス=苦行)赤子を力技でひねり出していく。

(この出産プロセスが、結果的にシッダールタの生母マヤ夫人を死に至らしめた、というエピソードは記憶にとどめておきたい)

そしてその赤子は、破水した水波の背に乗るようにひねり出される赤子は、この世の悲劇を一身に背負ったかのように、狂ったように泣き叫ぶのだ。あたかも苦なる世界に引きずり出された事に対して、全霊で抗議するかのように。

しかもこの破水した羊水、その組成はほとんど胎児の尿と等しいと言われている。つまり科学的に見れば胎児を育んでくれる大切な「母なる海水」なのだが、ひとたび破水して排出されると、尿と同じように時間と共に悪臭を放ち、主観的にはほとんど汚物と言っていい「不浄性」を持っている(だから産湯で洗い落とす)。

これは初期仏教的にバイアスをかけて言えば、人間はまさしく不浄な汚水の中から苦しむために生まれて来る、と見られてしまってもしようがないのかも知れない。

(この辺の論旨は、決して女性を蔑視する為のものではなく、あくまでも古代インド人の心象解明のためだとご理解いただきたい)

人間の誕生の原風景は、見事なまでに苦海の荒波であり、不浄であり、その誕生をもたらす受胎のプロセスは見事なまでに煩悩の激流である。正にそのように古代インド人であるところの初期仏教徒たちが理解していただろう事は容易に想定可能だ。

これが体内の須弥山世界における、大地(人間界あるいは畜生界)の車輪であるところの、骨盤に包まれた胎内の羊水に焦点を合わせた輪廻の大海にまつわる心象風景だ。

(リグ・ヴェーダの時代にはこのようなある種厭世的な世界観はほとんど見られず、何故ブッダの時代前後になってこのような苦界観が台頭したのか、非常に興味深い)

さらに、妊婦の骨盤内部に蔵された羊水とは、輪廻転生の最前線の現場である。何故なら受胎(あるいは出生)の瞬間こそが転生の瞬間に他ならないから。だからこそ、輪廻の呪縛から解き放たれることを求める求道者たちは、性行為をかたく禁じた事になる。

この点に関しては、前にも若干触れている。

もちろん「彼」が性行為をする事によって生まれる子供は、「彼自身が転生した者」ではない。私たち現代人は遺伝子DNAの継承という観点から見た『転生』、という認識を持ちえるが、古代インド人特に求道という文脈においてはその世代間の輪廻という観念は希薄だった。

(しかし、父と子という世代間の輪廻流転、という視点もなかったわけではない様だ)

けれども、そもそも輪廻転生が何故どのように現象するか、と考えてみれば、彼らの心象風景を容易に理解する事が出来るだろう。

性行為に「溺れる」者は、文字通り煩悩・渇愛の激流である汗や愛液や潮や精液にまみれ溺れる事に惑乱する。それは輪廻の激流に溺れることを欲し「耽溺」する姿そのものなのだ。

つまり彼は地上界(人間界+動物界)に生まれた現世において、輪廻の現場(女性の胎=ヨーニ)の中で煩悩の激流に溺れることを喜んでいる。「耽溺」している。

このような魂は死後に再び、その彼が喜び執着したところの胎=ガルバに帰ってくる事は必定である、そう彼らは考えた訳だ。

何故ならすべての業=行為(カルマ)は、それに相応しい果をもたらすのがこの世界のダルマだからだ。

(この場合の『行為(カルマ)』とはその原像として『祭祀行為』というニュアンスを濃厚に帯びていた。それを受けて、現代ヒンドゥにおいても結婚や性交渉それ自体がある種の宗教的な『祭祀』を含意している)

ヨーニに執着しその激流に囚われ楽しむ(耽溺する)魂は、死後再び同じガルバに捕えられて(ガルバ=ヨーニ)相応しい受胎において再生する。再び繰り返し耽溺するために。

この(循環)運動によって支配される世界に巻き込まれる事を欲しない人にとっては、この円環は死に際して破られる。

再掲

だからこそ輪廻からの究極の解脱を希求する高貴な魂は、性的禁欲を貫かねばならない。再び輪廻の世界に再生しないように。「耽溺の循環」から解放される為に。

(このような輪廻からの解脱、という価値観念も、リグ・ヴェーダの時代には希薄だった)

耽溺とは「溺れている」訳だから、本質的に「苦」だ。しかし倒錯している世俗人はそれを喜びだと見なす。けれども道の人は耽溺は苦であると明らかに観じて、そこからの解放を目指してブラフマ・チャリア(性的禁欲)に精進する。

(実際に性交時の男女を子細に観察すれば、それは「苦悶に喘いでいる」ように見えないか?)

もちろん前に触れた様に、求道者の性的禁欲の背後には「世界が原初の胎から出生する以前に巻き戻す」というコンセプトが、ある種の『方法論』としてあった。

世界がもし、本然的に『苦』としてそもそもの発端からデザインされているとしたら、その様な『世界苦』から解放されるためには、世界が生成展開する以前に戻るしかない、と。

古代インドにおける求道者たちの心象風景において、この『胎』とその『大水(羊水)』と言うものが如何に重要な意味を持っていた事か。これら文脈を深く吟味して頂ければと思う。

ブッダはマーラの娘に誘惑された時の事を以下の様に回顧している。

835 (師ブッダは語った)、「われは(昔さとりを開こうとした時に)、愛執と嫌悪と貪欲(という悪魔の三人の娘)を見ても、かれらと婬欲の交わりをしたいという欲望さえも起らなかった。大小便に満ちたこの(女が)そもそも何ものなのだろう。わたくしはそれに足で触れることさえ欲しない」

スッタニパータ中村元訳より

様々な意味で苦なる(不浄なる)輪廻の現場である女性性(胎性)と言うものに対する、強い厭離の心情が鮮明に現れていないだろうか。

次回以降、身体内部の輪軸世界における上部天界の車輪であるところの頭蓋と、その内部にある脳髄という「苦悩の原水」、について見ていきたい。それはもちろん、ブッダの瞑想行法とも深く関わって来る事だろう。