ジル・ボルト・テイラー博士が経験した純粋右脳世界とニッバーナ

今回とり上げるビデオは、現役の脳科学者が克明に観察した自身の脳卒中体験だ。

私たちの意識(心)が、脳のファンクションである、という事が如実に分かる内容になっていて、とても興味深く観た。

今回は彼女の体験について感じた事を、つらつらと書いてみたい。

彼女の体験とブッダの悟り(ニッバーナ)は、どこで交錯するのか、或いはしないのか?

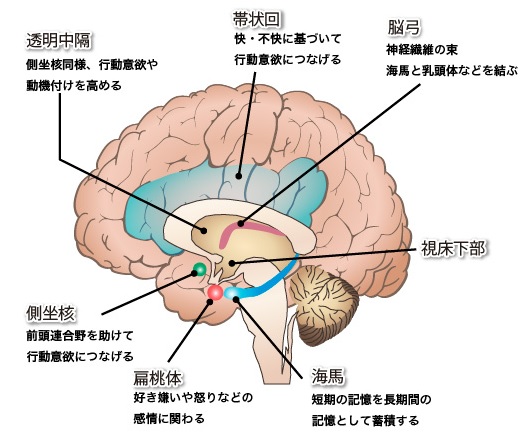

片や自他を強烈に弁別し、理屈で世界を割り切ろうとする左脳。

片や世界を感性で把握し、その全一性を直観する右脳。

どうやら私たちの頭の中には、スティーブン・ホーキング博士とアウト・オン・ア・リムを書いた女優のシャーリー・マクレーンが同居している様だ。

その両極端な機能的分裂の中、一方の左脳だけが機能停止して脱落した時、一体何が主観的に経験されるのか。彼女はそれをリアルに語っている。

これは率直な印象だが、その主観的な経験と「受け止め」は、明らかに宗教的な『至福』であるかの様な情動を伴っている。

彼女はそれを端的に『ニルバーナ』と呼んでいる。あたかもその経験がアーナンダ(歓喜)と言う言葉によって象徴される『ブラフマンへの帰一』であるかの様に。

彼女が若干涙ぐんでいるかに見える情動の高まりと共に描写するその在りようは、正に宗教的な至高体験に似つかわしいものだ。

その光景はしかし、私がイメージするブッダの『涅槃(ニッバーナ)』境とは、少なからず異なっている。これは私見だが、ニッバーナとはその様な非日常的な至福感さえも落ちた、更にその向こう側に広がる平らかな静謐のイメージなのだ。

左脳も右脳も、共に世界を認識する為のファンクションに過ぎない。

例えてみれば、最近流行りの二眼レンズを備えたスマホのカメラをイメージしてみよう。センサーの色味や光感度、被写界深度などの異なる二つのカメラレンズで同時に二枚の写真を撮り、その後その二枚を合成して、目的に応じたバランスの取れた一枚の画像を抽出する。

右脳と左脳の二つに分かれた私たちの大脳が普段やっている事は、これと全く同じだと言えないだろうか。そしてたまたま左脳が機能を失って右脳だけで周囲を観た時、世界はこれまでとは一変して感じられる。

普段は合成画像に慣れ親しんでいる者が、突然合成が解除されて一方に偏った映像しか見られなくなったら、世界が一変した様に思うのもある意味当然の話だ。それがテイラー博士にとって歓喜に満ちたものだった事は、彼女の表情や最終的な結語にもよく表れている。

それは勿論、文字通り個人的に喜ばしい事だったのは間違いないだろう。しかし、あくまでも仏道修行の究極として想定されるニッバーナの境地と言う視点から見た時、それは決してゴールではない気がする。

これは仏道修行を標榜し、実践している筈の人々が、しばしばその様な『至福』をそのゴールと誤認しがちなので一応釘を刺しておきたいと思う。

例えば熱愛する二人が性愛のさなかに感じる言葉を超えた至福の一体感、などを想定して見よう。その時、おそらく私たち人間の頭の中では左脳の機能が極端に低下し、右脳の機能が偏って亢進してはいないだろうか。

テイラー博士の場合はそれが脳出血による左脳機能の損傷によってもたらされた。つまり彼女は、その時、世界に恋していた訳だ。

一方で、『ブラフマンへの帰一』に象徴される様な、非日常的な歓喜は、様々な種類の瞑想行などによって、脳神経生理作用機序的にそれがもたらされる。

そしてそれが性愛における一体感と類似した機序に乗って現象するが故に、古代インドの人々はしばしばその歓喜を、性愛の極致と重ね合わせた。

もちろん沙門シッダールタもその段階を経験したかも知れない。しかしそれは彼の心を根本的に開放するまでの力を持たなかった。あるいは理性、つまり左脳機能の極端に勝った彼の脳内では、遂にその様な歓喜は体験され得なかったのかも知れない。

どちらにしても彼は、その様な歓喜・至福を『落としどころ』にする事なく、更なるその向こうへと超えて行った。それがニッバーナではなかったか、と私は考えている。

このビデオで私は初めて本物の人間の脳がきれいに二つに分かれている姿を目の当たりにしたのだが、分厚い大脳のほとんどが、本当にケーキカットされたかのようにきれいに左右に分かれている。

彼女はそれを「二つの異なったパーソナリティ」と言っているが、スマホの譬えで言う脳内の二眼レンズは、完全に機能分離され、それぞれが勝手に?全く異なった立場から世界像を情報処理しているようだ。だからこそ、その片方が停止して『一眼』になった時、ギャップが激しかったのだろう。

別の例えを用いれば、それは左右二枚の、それぞれ色の違う『色眼鏡』ではないだろうか。青色のレンズと赤色のレンズがダブってピンクが見えていたのに、青が消失して世界が真っ赤になって感動している。しかし青も赤も、所詮は添加された『色味』に過ぎないのだ。

大脳皮質と言うが如く、大脳とは私たち人間の中枢神経系における『皮相』に過ぎない。きれいに二つに分かたれた大脳もその基底において脳梁によって連結され、更に下層では左右の分かたれが完全に消失した(一本化した)脳幹レベルに至る。

この左右に分かたれた大脳レベルを越え、一本化した脳幹レベルへと意識の『重心点』がシフトしていく事こそが、ブッダの瞑想法の本道であり作用機序なのだと、現時点で私は推測している。

つまり大脳の両半球と言うそれぞれ異なったカラーを持つ『色眼鏡』が、作用する以前の意識状態に還る、という事だ。

先の投稿で指摘した様に、大脳によって把握される世界は、左脳であれ右脳であれ、孤立的であれ一体的であれ、合理的であれ感性的であれ、どちらにしてもマトリックスの内にあるのだ。

浮動点から世界を見つめるより。相対の存在する大脳世界の下には一本化された脳幹が存在する

ときどき途方に暮れるのだが、ファンタジー(物語)に陶酔できる人とできない人とでは、人間として一体どちらが幸せなのだろうか。

人間の歴史とは、ほぼ100%前者の歴史に他ならない。

例えば古代エジプトのある有名なファラオは、その権力と栄華の頂点を極めた時、高らかにこう宣したという。

「我に従え、我は神なり!」と。

彼はその瞬間、えも言われぬ至福と歓喜に打ち震えていた事だろう。

しかし権勢に溺れ極限まで肥大化した自我意識が何を妄想し何を叫ぼうが、結局彼もまたそこらの貧乏人と同じように老い、病み、ついには死に至らざるを得ない。たとえ永遠の命を夢想して大枚はたき精緻を凝らしたミイラを製作させようが、その運命を回避する事は不可能なのだ。

私はほとんど酒が飲めない。遺伝的にアルコールを代謝する酵素が欠落している様だ。飲めばすぐに眠くなり、飲み過ぎればただ空えずきの吐き気に見舞われる。

酒に譬えれば、ファンタジーを代謝する酵素を持たない人は、それを飲んでも何が美味しいのか分からないで、ただ戻してしまう。そういう者だけが、真の意味でシッダールの跡を追わざるを得なくなるのかも知れない。

テイラー博士は右脳がもたらした『純粋な』世界観に歓喜し、明らかに陶酔している。しかし私に言わせれば、例えそれがどんなに至福に満ちた歓喜であれ、それは左脳によってもたらされるもうひとつの世界認識と完全にパラレルで『等価』なものだ。

それは二つにきれいに分かたれた左右の大脳が、まるで二つの車輪の様に並んでいる姿を見れば一目瞭然だ。並立する左右の車輪の、どちらか一方だけが価値があるなどという事があるだろうか。

その一方によってもたらされる世界像だけを喜び、もう片方を否定すると言うのは、単なる「エコ贔屓」に過ぎないだろう。

右脳が生み出す甘美な『物語』と、左脳が生み出す冷厳な『物語』。

赤いレンズと青いレンズ。

どちらも所詮、機能的かつ合目的的に生産されるコンテンツに過ぎない、と言いう点で大差はない。快楽も苦痛も、一体感も孤絶感も、歓喜も絶望も、どちらも大脳によって感受され生み出される表象に過ぎないからだ。

『物語』にはまるかはまらないか。あらゆる『色付け』から解放されるか否か。

ネガティブな物語だけではなく、ポジティブな素晴らしい物語にさえも背を向ける。青と赤の両方の色から遠離する。何故なら、どちらも刹那のフィクション(仮設・仮構)の連なりに過ぎないから。それがブッダの立ち位置だったと私は思う。

シッダールタがウルヴェーラ村の森で共に修行していた出家仲間たちの多くは、おそらく苦行によって生じる脳神経機序がもたらす非日常的な様々な感覚・情動という『酒』に、あるいは苦行信仰にまつわる様々な『物語』に、酔い痴れていた。

だからこそあの様な無意味な苦痛を、自ら受ける事が可能なのだ。

しかし6年もの苦行を経てなお、シッダールタだけはその状態に満足し腹の底から得心し切る事が出来なかった。

多くの修行者が苦行に価値を認め、それが唯一最高の境地へと至る道だと信じている中で、最終的にただ独り決断して苦行を止めた時は、さぞかし辛かったに違いない。

「確かに苦行は正しい道ではない」本能的な直観がそう告げてはいるのだが、依然正しい道筋が明確に見えてこない中、周囲の共同幻想から独り乖離した時、彼は世界全体から見放され、あるいは見下された様な気になった事だろう。

だがそこで、彼は奇跡の様にスジャータに出会い供養を受ける。彼女の純真な微笑みは彼を勇気づけた。「あなたは決して間違ってはいない」と。

その瞬間、彼の絶望的な孤立感はプラスのエネルギーに転じて理想的な遠離(Secclusion)が体現され、不動の決定心を生み出す原動力になった。このような出会いは時に奇跡的に起こり得るものだ。

例え彼女が、実際の所は何一つ理解していなかったとしても、ある種の『触媒』として作用する事が。

私はブッダの悟りそのものよりも、むしろこの、苦行を止める前後から菩提樹下に禅定するまでのシッダールタの内面的変容に、深く美しいドラマを見出す。

それが出家の世界であれ在家の世界であれ、『世界』を支配しているあらゆる物語(色付け)の虚構性を直観し、そこからの遠離を決意する。

それまでは信じられていた物語(色味)の価値が全て脱落して、それを超えた何かに向け一気に視野が広がり、遥か彼方にかすかに見える『そこ』に向けて、一歩を踏み出す瞬間。

多くの所謂仏教指導者が、何故この劇的なプロセスについて大した関心を持たず、深堀りしていく姿勢を見せないのか、私はそれが不思議でならない。

少々脱線してしまったが、最後にまとめると以下のようになる。

日常意識であれ瞑想の深みにおいて経験される様々な非日常的意識状態であれ、それらは全て脳中枢神経系の機能に依存している。そこからを離れてどのような意味でも我々の『心』と言うものは存在しえない。

(これは断定するだけの根拠を持ち合わせないが、仮に『魂』のような何かが存在したとしても、それが『心』として現象し働く為には脳と言う『場』が必要だろう)

そのような脳神経システムに依拠した心が、ある特殊な条件下では(まさしくテイラー博士が体験した様な)非常に突き抜けた至福と歓喜に包まれた経験を得る事がある。それ自体はとても素晴らしい事だろう。

その様な非日常的な至福や歓喜は、深い瞑想のさなかに、あるいは苦行の果てに突然訪れる事があるかも知れない。

けれどどの様な歓喜も至福も、所詮は脳内で生ずる移ろいゆく現象であって、あえて言えば、それは神経細胞ニューロンの瞬間のスパークの連鎖に過ぎない。それはどこまで行ってもブッダが到達したニッバーナとは一線を画する別のものだ。

それは前回のマトリックスの譬えになぞらえれば、モニタースクリーン上に記述される文字列によって喚起されるイメージの流れに過ぎない。外から見れば文字列に過ぎないものが、目を閉じ夢見る者にとっては心地よい美酒となる。

ブッダと言う人は経験的なものであれ観念的なものであれ、全ての『物語』を拒絶し、あらゆる『色味』を超えて、最終的にそれらを完全に滅した状態に辿り着いた。それがニッバーナに他ならない。

それはスクリーン上に流れる文字列が止まって、その全てが消滅した瞬間。

パーリ経典にはニッバーナについての美しい比喩が存在する。

「あたかも灯明の火がフッと消えるように」

そこでは、青い炎も赤い炎も燃え立ってはいない!

あらゆる色合いの炎が、あらゆる意味で滅尽した瞬間。

それが右脳的であれ左脳的であれ、快であれ苦痛であれ、至福であれ絶望であれ、赤であれ青であれ、あらゆる脳内現象コンテンツから遠離しその滅尽に至る事、それこそがニッバーナの本質だと言っていいだろう。